水工程管理系统如何实现高效运行与智能管理

随着全球水资源日益紧张、气候变化加剧以及城市化进程不断加快,水工程管理系统(Water Engineering Management System, WEMS)的重要性愈发凸显。它不仅是保障供水安全、防洪减灾、水资源优化配置的关键工具,更是推动水利现代化和智慧城市建设的核心支撑。那么,水工程管理系统究竟如何实现高效运行与智能管理?本文将从系统架构设计、关键技术应用、数据驱动决策、多部门协同机制以及未来发展趋势五个方面进行深入探讨。

一、系统架构:构建模块化与可扩展的底层平台

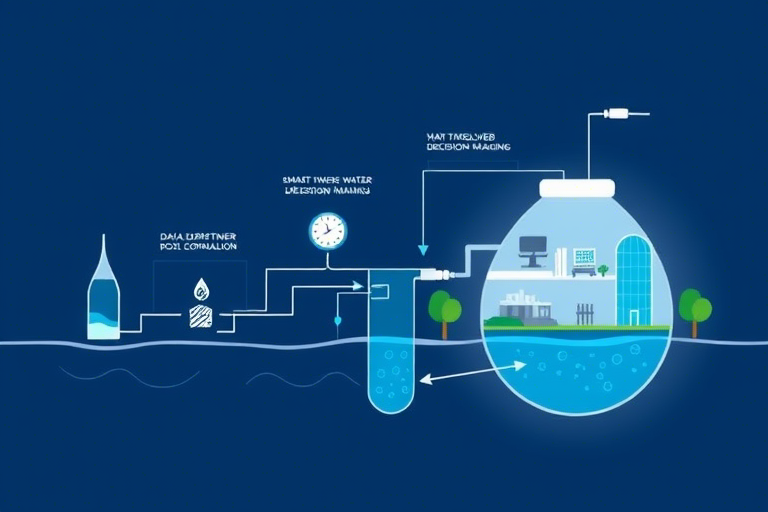

一个高效的水工程管理系统首先依赖于科学合理的系统架构设计。现代WEMS通常采用“云-边-端”一体化架构,即云端负责大数据存储与模型计算,边缘计算节点处理实时数据采集与本地控制,终端设备如传感器、闸门控制器等则实现物理层感知与执行。

该架构具有三大优势:一是高可靠性,即使部分网络中断也能维持局部运行;二是灵活性强,可根据不同流域或区域需求灵活部署模块;三是便于后期升级,支持新功能快速接入而不影响整体系统稳定性。

例如,在长江流域的防汛调度中,通过在关键堤防布设边缘计算网关,可实现实时水位监测、雨量预警和自动启闭闸门等功能,显著提升应急响应速度。

二、关键技术赋能:AI、物联网与数字孪生深度融合

当前,水工程管理已从传统人工巡检走向智能化运维,这离不开多项前沿技术的融合应用:

- 物联网(IoT)技术:广泛应用于水质、流量、压力、水位等参数的实时感知,形成覆盖全生命周期的数据采集网络。

- 人工智能(AI)算法:用于预测用水需求、识别管道泄漏、优化调度方案等。比如基于LSTM神经网络的时间序列预测模型,可在干旱季节提前预判水库蓄水量变化趋势。

- 数字孪生(Digital Twin):构建虚拟水系模型,与现实世界同步更新,支持模拟演练、风险评估和可视化指挥。北京某大型供水枢纽项目利用数字孪生技术实现了日均300万立方米供水过程的全流程仿真优化。

这些技术不仅提升了系统的自动化水平,还大幅降低了人力成本与运营风险。

三、数据驱动决策:打通信息孤岛,实现精准治理

长期以来,水务部门存在“数据孤岛”问题——不同子系统(如供水、排水、防汛)间数据不互通,导致决策滞后甚至失误。为此,水工程管理系统必须建立统一的数据中台,整合来自气象局、环保局、市政管网等多个来源的数据资源。

在此基础上,借助BI(商业智能)工具与可视化大屏,管理者可以直观掌握各区域水情态势,例如:

- 某市某区近一周降雨量超警戒线,系统自动推送红色预警并建议启动应急预案;

- 某泵站能耗异常升高,AI分析指出可能是电机老化,提示检修计划;

- 用户用水行为模式发生改变,系统推荐调整阶梯水价策略以促进节水。

这种由数据驱动的闭环管理机制,使水务管理从被动响应转向主动预防。

四、多部门协同机制:打破壁垒,共建共治共享

水工程涉及水利、环保、住建、应急管理等多个政府部门,若缺乏协同机制,极易造成重复投资或责任不清。因此,高效的水工程管理系统应嵌入“跨部门协作流程引擎”,实现:

- 事件上报—派单—处理—反馈的标准化流程;

- 权限分级管理,确保信息安全与合规性;

- 移动端APP集成,让一线人员随时随地上传现场照片、填写工单。

典型案例是粤港澳大湾区的“智慧水务一张图”平台,汇聚了广东、香港、澳门三地的水文数据与监管信息,实现了跨境河流污染溯源与联合执法的高效联动。

五、未来发展方向:迈向绿色低碳与韧性发展

面向碳达峰碳中和目标,未来的水工程管理系统将更加注重绿色节能与可持续性:

- 引入碳足迹追踪功能,对水泵站、污水处理厂等设施的能耗进行精细化核算;

- 推广太阳能供电设备与储能系统,降低运营碳排放;

- 增强系统韧性,应对极端天气频发带来的挑战,如台风、暴雨引发的内涝风险。

同时,随着5G、区块链等新技术的发展,WEMS将进一步向“透明化、可信化、去中心化”演进,为公众参与水资源保护提供便捷入口,如通过小程序举报违规取水行为,获得积分奖励。

结语

水工程管理系统不是简单的信息化工具,而是集感知、分析、决策、执行于一体的智慧生态系统。要实现其高效运行与智能管理,需坚持技术创新、制度创新与治理创新相结合。唯有如此,才能真正构建起安全、高效、绿色、韧性的现代水治理体系,为国家水安全战略提供坚实支撑。