附近网络系统管理工程怎么做才能高效稳定运行?

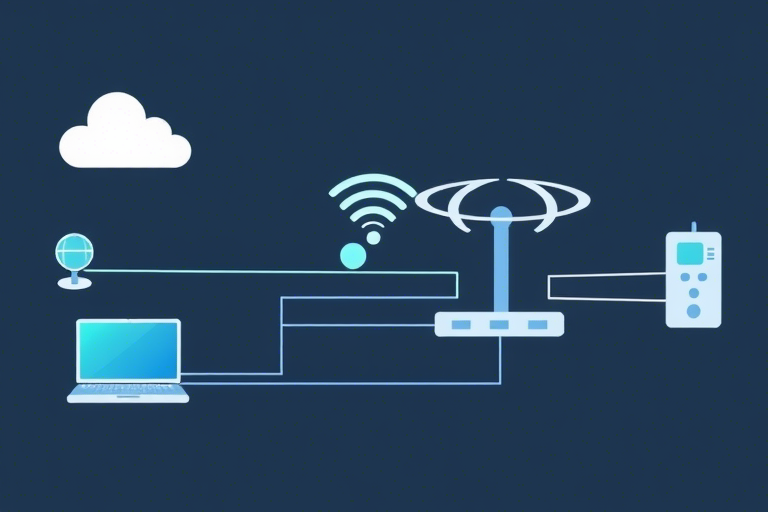

在数字化转型加速的今天,无论是企业、学校还是社区,都越来越依赖于本地网络系统的稳定与高效。所谓“附近网络系统管理工程”,是指围绕一个特定地理区域(如一个园区、一栋办公楼或一个居民小区)所构建和维护的局域网(LAN)、无线网络(Wi-Fi)、网络安全策略及设备运维体系的综合工程实践。其核心目标是确保区域内所有用户能够安全、快速、可靠地访问数据资源和互联网服务。

一、明确需求:从“有什么”到“需要什么”的转变

任何成功的网络工程都始于清晰的需求分析。对于附近网络系统管理工程而言,首先要问自己几个关键问题:

- 覆盖范围有多大? 是单栋建筑还是多个楼宇组成的集群?是否包含室外区域(如停车场、广场)?

- 用户数量与类型? 包括员工、访客、学生、住户等不同身份,他们的上网行为有何差异?比如办公人员可能需要高带宽视频会议,而住户更关注家庭娱乐流媒体体验。

- 业务应用场景有哪些? 是否涉及物联网设备(如智能门禁、摄像头)、远程监控、云存储或在线教育平台?这些应用对延迟、抖动和带宽有不同要求。

- 预算与未来扩展性? 初期投入多少?是否预留了未来升级空间(如从千兆到万兆光纤接入)?

例如,在某高校校园内实施附近网络系统管理工程时,不仅考虑教学楼、宿舍区的覆盖,还需兼顾实验室对低延迟科研数据传输的需求,以及图书馆电子阅览室对并发访问的支持。因此,前期调研必须细致入微,避免后期频繁调整造成资源浪费。

二、架构设计:分层规划,保障灵活性与安全性

合理的网络架构是高效运行的基础。推荐采用三层模型:核心层、汇聚层、接入层。

- 核心层(Core Layer): 负责高速转发数据包,通常使用高性能交换机和冗余链路,确保主干通道无瓶颈。建议部署双电源、双引擎设备以提升可靠性。

- 汇聚层(Distribution Layer): 实现策略控制,如VLAN划分、QoS优先级设置、访问控制列表(ACL)过滤等。此层可按功能分区部署(如教学区、办公区、公共区),便于精细化管理。

- 接入层(Access Layer): 直接连接终端设备,包括PoE供电交换机、无线AP(接入点)等。根据环境选择合适的无线标准(如Wi-Fi 6/6E),并合理布放AP位置,避免信号盲区。

此外,还应考虑引入SDN(软件定义网络)技术,使网络配置更加自动化和可视化。例如,通过控制器统一管理数百个AP,自动优化信道分配,减少干扰,显著提升用户体验。

三、设备选型:性能、兼容性与成本的平衡

设备是网络系统的硬件基石。在附近网络系统管理工程中,以下几点至关重要:

- 交换机: 核心层选用支持MPLS、VXLAN的大容量三层交换机;接入层则优先考虑支持PoE+(IEEE 802.3bt)的千兆/万兆交换机,满足IP电话、摄像头等设备供电需求。

- 无线AP: 高密度场景下应选用支持MU-MIMO(多用户多输入多输出)和OFDMA(正交频分多址)技术的Wi-Fi 6 AP,提高并发效率。

- 防火墙与安全网关: 必须部署下一代防火墙(NGFW),集成IPS/IDS、URL过滤、入侵检测等功能,防止外部攻击和内部滥用。

- 统一管理平台: 推荐使用集中式网络管理系统(如Cisco DNA Center、华为eSight),实现设备状态监控、故障告警、配置备份等功能,降低运维难度。

特别提醒:设备品牌之间可能存在兼容性问题,务必提前测试。例如,某些厂商的AP无法与非原厂控制器联动,导致无法实现一键漫游功能。

四、部署实施:从蓝图到现实的关键一步

良好的设计若不能有效落地,将毫无意义。附近网络系统管理工程的部署需遵循以下步骤:

- 物理布线: 使用Cat6a及以上规格网线,确保传输质量;光纤用于长距离传输或核心互联;走线要规范,避免强电干扰。

- 设备安装与调试: 按照图纸精确安装交换机、AP、防火墙等设备,并逐一配置IP地址、VLAN、路由规则。

- 无线优化: 使用专业工具(如Ekahau Site Survey)进行射线传播模拟,确定最佳AP布局;实测信号强度(RSSI ≥ -65dBm为佳),调整天线方向和功率。

- 安全策略上线: 启用MAC地址绑定、802.1X认证、SSID隐藏、WPA3加密等措施,防范非法接入。

- 测试验证: 进行压力测试(模拟百人同时在线)、ping延迟测试、吞吐量测试,确保满足SLA(服务水平协议)要求。

值得一提的是,部分项目因施工不当导致后续维护困难。比如,AP吊装高度不合理会导致信号衰减严重;未做标签标识的跳线会增加排查时间。因此,标准化作业流程必不可少。

五、日常运维:持续改进才是王道

网络不是一次性工程,而是长期运营过程。附近网络系统管理工程的成功与否,很大程度上取决于运维团队的能力与机制:

- 实时监控: 建立7×24小时监控体系,利用SNMP、NetFlow等协议采集流量数据,及时发现异常流量(如DDoS攻击)。

- 定期巡检: 每月检查设备温度、CPU利用率、日志文件,预防潜在故障。

- 用户反馈机制: 设立IT Helpdesk热线或自助服务平台,收集用户意见,快速响应问题。

- 版本更新与补丁管理: 定期升级固件,修复已知漏洞,保持系统安全性。

- 文档归档: 维护完整的拓扑图、IP地址表、配置备份,方便交接与审计。

某医院通过引入AI驱动的网络运维系统,实现了故障预测与自动修复。当某个AP出现性能下降趋势时,系统会自动生成工单并推送至维修人员手机,大大缩短了平均修复时间(MTTR)。

六、常见误区与避坑指南

许多附近网络系统管理工程失败源于忽视细节或盲目追求新技术:

- 误区一:只重视硬件不重软件。 买了顶级交换机却不配置QoS,结果视频会议卡顿,反而影响用户体验。

- 误区二:忽略无线覆盖盲区。 某写字楼仅在楼层中心部署AP,导致角落区域无法连接,引发投诉。

- 误区三:安全意识薄弱。 默认开启Guest网络且无密码保护,导致外部人员随意访问内部服务器。

- 误区四:缺乏应急预案。 一旦主线路中断,没有备用链路或临时方案,整个网络瘫痪。

- 误区五:不做用户培训。 管理员忙得焦头烂额,而普通用户却不知道如何正确连接Wi-Fi或报修。

解决这些问题的方法很简单:制定《网络管理制度》、开展定期培训、建立应急演练机制。

七、未来趋势:智能化与绿色化并行

随着AI、边缘计算和绿色节能技术的发展,附近网络系统管理工程正迈向更高阶段:

- AI赋能运维: 利用机器学习算法预测网络负载变化,动态调整带宽分配。

- 边缘计算节点: 在靠近用户的本地部署轻量级服务器,减少云端延迟,适用于工业物联网场景。

- 低碳节能: 使用支持IEEE 802.3az节能模式的交换机,夜间自动降低功耗;合理规划AP关闭时间。

- 零信任架构: 不再依赖传统边界防护,而是基于身份、设备状态、行为特征进行细粒度授权。

可以预见,未来的附近网络系统不仅是“通”的基础,更是智慧生活和数字治理的重要支撑。

结语

附近网络系统管理工程是一项融合技术、管理和人文关怀的综合性任务。它不仅要解决“能不能连上”的问题,更要回答“好不好用、稳不稳定、安不安全”的深层诉求。只有从需求出发,科学设计、精细施工、持续优化,才能真正打造一个让用户满意的网络环境。如果你正在筹备类似项目,请记住:优秀的网络工程师,不只是懂设备的人,更是懂得倾听用户声音、理解业务逻辑的专家。