软件工程施工顺序图举例:如何用UML顺序图清晰展示开发流程

在软件工程实践中,开发团队需要明确项目各阶段的逻辑关系和执行顺序,以确保高效协作与质量控制。顺序图(Sequence Diagram)作为UML(统一建模语言)中的一种交互图,能够直观地描绘对象之间消息传递的时间顺序,是规划、设计和沟通软件开发流程的理想工具。

什么是软件工程施工顺序图?

软件工程施工顺序图是一种基于UML标准的可视化建模技术,用于描述软件项目从需求分析到部署上线整个生命周期中各个关键活动或任务之间的时序依赖关系。它通过角色(如项目经理、开发人员、测试工程师)、对象(如需求文档、代码库、测试用例)以及它们之间的消息传递(如“提交需求变更”、“运行单元测试”)来展现开发流程。

这种图表特别适用于以下场景:

- 新团队成员快速理解开发流程

- 识别流程中的瓶颈或冗余环节

- 向客户或管理层演示阶段性成果交付节奏

- 支持敏捷迭代中的Sprint计划与回顾

为什么要在软件工程中使用顺序图?

传统的文字说明或甘特图虽然能表示时间安排,但难以表达对象间复杂的交互逻辑。而顺序图的优势在于:

- 可视化强:一眼看出谁在什么时候做了什么,避免歧义。

- 便于协作:不同角色(开发、测试、运维)可在同一视图下对齐预期。

- 利于自动化集成:可作为CI/CD流水线设计的基础输入,例如定义“构建完成后触发测试”这一事件序列。

- 辅助缺陷定位:当某个环节失败时,可通过顺序图快速回溯责任链。

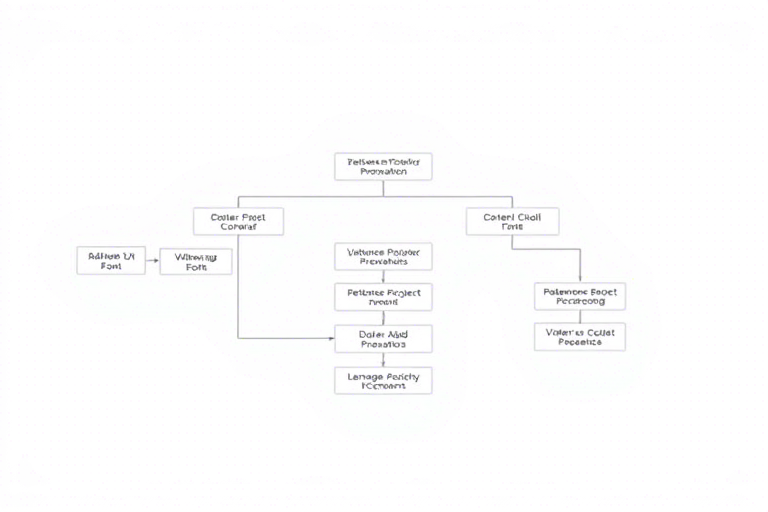

软件工程施工顺序图举例:一个典型功能模块开发流程

下面我们以一个真实项目为例——开发一个用户登录功能模块,来具体展示如何绘制一张实用的软件工程施工顺序图。

场景设定

假设我们正在为一款企业级CRM系统开发用户登录模块,该模块需支持用户名密码验证、验证码校验、会话管理等功能。整个开发过程涉及需求评审、编码实现、单元测试、集成测试、代码审查、部署发布等步骤。

绘制步骤详解

第一步:确定参与者(Actors)和对象(Objects)

- 参与者:产品经理、开发工程师、测试工程师、DevOps工程师

- 对象:需求文档、源代码仓库、测试环境、生产环境、数据库

第二步:梳理主要阶段及关键动作

将整个流程拆分为6个核心阶段:

- 需求分析与确认(产品经理 → 开发团队)

- 技术方案设计(开发工程师 → 设计文档)

- 编码实现(开发工程师 → 代码仓库)

- 单元测试与自测(开发工程师 → 测试环境)

- 代码审查与合并(开发工程师 ↔ 测试工程师)

- 部署上线与监控(DevOps工程师 → 生产环境)

第三步:绘制顺序图(简化版结构)

以下是该流程的顺序图文字描述(实际可用工具如Draw.io、StarUML、Visual Paradigm等绘制图形):

【参与者】 → 产品经理:提供需求文档 → 开发工程师:接收并理解需求 → 测试工程师:参与需求评审,提出测试要点 → 开发工程师:编写代码,提交至Git分支 → 测试工程师:执行单元测试,记录结果 → 开发工程师:修复问题后重新提交 → 测试工程师:完成回归测试 → DevOps工程师:部署至预发布环境 → 测试工程师:进行冒烟测试 → DevOps工程师:正式发布至生产环境 → 监控系统:收集日志与性能指标

第四步:标注时间轴与条件判断

为了更贴近真实开发,可以在图中标注:

- 每条消息的执行时间(如“需求评审耗时2小时”)

- 决策节点(如“如果单元测试失败,则跳转至修复阶段”)

- 并发路径(如“开发与测试并行进行”)

完整示例图结构(文本模拟)

如下是一个典型的顺序图布局(可转化为图形):

对象列表:需求文档、代码仓库、测试环境、生产环境

时序流程:

- 产品经理 → 开发工程师:发送需求文档(第1天)

- 开发工程师 → 测试工程师:邀请参与需求评审(第1天)

- 开发工程师 → 代码仓库:提交初始代码(第3天)

- 测试工程师 → 测试环境:运行单元测试(第4天)

- 测试工程师 → 开发工程师:反馈BUG(第4天)

- 开发工程师 → 代码仓库:修复后提交(第5天)

- 测试工程师 → 测试环境:再次运行单元测试(第5天)

- 开发工程师 ↔ 测试工程师:Code Review(第6天)

- DevOps工程师 → 预发布环境:部署(第7天)

- 测试工程师 → 预发布环境:冒烟测试(第7天)

- DevOps工程师 → 生产环境:发布(第8天)

- 监控系统:持续采集日志(第8天起)

如何从顺序图中提炼价值?

这张图不仅仅是静态的流程图,它还能转化为:

1. 敏捷冲刺计划参考

在Scrum框架中,此顺序图可用于制定Sprint Backlog。例如,第1-3天对应需求准备阶段,第4-6天为开发与测试并行阶段,帮助团队合理分配人力与资源。

2. 质量门禁设计依据

可以设置“必须完成单元测试并通过Code Review才能进入部署阶段”,从而形成质量门禁机制,提升交付稳定性。

3. 团队协作优化指南

通过观察图中“开发工程师 ↔ 测试工程师”的互动频次,发现若频繁来回修改,可能意味着需求不清晰或测试用例覆盖率不足,进而推动改进措施。

常见误区与最佳实践

误区一:只画流程,不标责任人

错误做法:仅列出“编码”、“测试”、“部署”,未指定是谁负责,导致责任模糊。

正确做法:每个动作都要关联具体的参与者或角色,如“开发工程师A负责编码”,避免扯皮。

误区二:忽略异常路径

错误做法:只展示正常流程,忽略失败或中断情况。

正确做法:增加异常处理分支,例如:“如果单元测试失败,则通知开发工程师并暂停部署。”

最佳实践建议:

- 使用颜色区分正常流 vs 异常流(绿色 vs 红色)

- 定期更新顺序图,保持与实际开发一致(建议每月同步一次)

- 结合Jira、GitLab等工具,实现图与任务的双向链接

- 培训新人时优先使用顺序图而非纯文字文档

结语:让顺序图成为团队的语言

软件工程施工顺序图不是纸上谈兵,而是连接理论与实践的桥梁。通过对典型流程的建模,团队不仅能看清全局脉络,还能精准定位问题、提升效率、增强透明度。无论是传统瀑布模型还是现代DevOps实践,顺序图都是不可或缺的协作利器。掌握它,就是掌握了软件工程背后的“节奏感”。