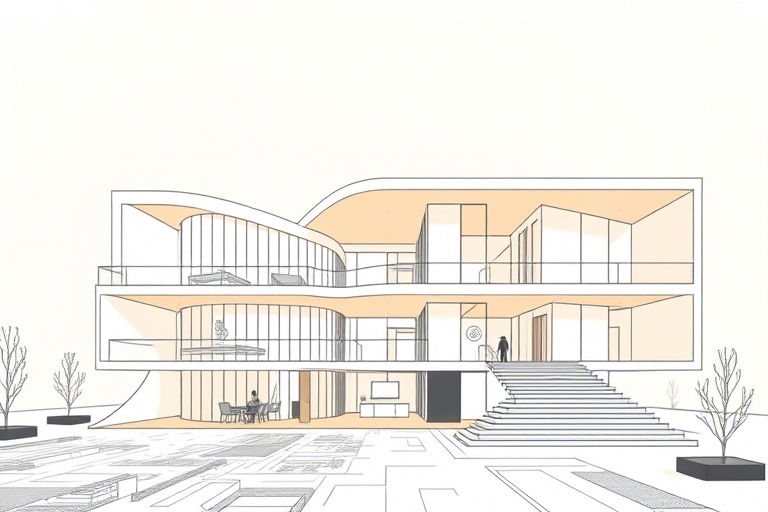

图片转为施工图软件如何实现高效精准的建筑设计转化

在现代建筑行业中,从概念草图到施工图纸的转换过程正经历着前所未有的数字化变革。传统的手工绘图方式不仅效率低下,还容易因人为误差导致后期返工和成本增加。随着人工智能、计算机视觉和BIM(建筑信息模型)技术的飞速发展,图片转为施工图软件应运而生,成为设计师、工程师和施工团队提升工作效率、确保设计精度的重要工具。

一、为什么需要图片转为施工图软件?

在建筑项目初期,设计师往往通过手绘草图、照片或扫描图像来表达设计理念。然而,这些原始素材难以直接用于施工阶段,必须转化为符合国家标准和行业规范的CAD图纸或BIM模型。传统做法是将图片手动描摹成线条图,再逐项标注尺寸、材料和构造细节,这一过程耗时且易出错。而借助专业的图片转为施工图软件,可以自动识别图像中的结构元素、尺寸标注、材质信息,并将其转换为可编辑的数字图纸,极大缩短设计周期。

1. 提高设计效率

据某大型建筑设计院统计,使用图片转图软件后,图纸生成时间平均减少60%,从原本的数天压缩至几小时内完成初步图纸输出。这对于快速响应客户需求、参与竞标或紧急项目尤为关键。

2. 减少人为错误

人工转图过程中常出现比例偏差、漏标构件等问题。AI驱动的软件能基于图像特征自动校准比例、提取几何关系,显著降低错误率,保障施工质量。

3. 支持多平台协同

现代软件普遍支持与AutoCAD、Revit、SketchUp等主流设计工具无缝对接,实现跨平台数据共享,便于团队协作和版本管理。

二、核心技术原理:如何实现图片到施工图的智能转化?

一款优秀的图片转为施工图软件背后融合了多项前沿技术:

1. 图像识别与分割(Computer Vision)

通过深度学习模型(如U-Net、Mask R-CNN),软件能够准确识别图像中的墙体、门窗、楼梯、管线等建筑构件,并将其分离为独立图层。例如,一张施工现场的照片可以被解析为“混凝土墙”、“钢筋骨架”、“模板支撑”等多个语义标签。

2. 边缘检测与轮廓提取

利用Canny边缘检测算法或基于GAN的增强方法,软件能清晰提取物体边界,即使在模糊或低分辨率图像中也能保持较高的准确性。这对于处理老旧建筑改造项目的现场照片尤为重要。

3. 尺寸与比例还原

若输入图像包含参考物(如人体、标准家具),软件可通过图像内插法估算真实尺寸;若无参考物,则依赖用户输入的比例尺进行校准。部分高级版本还支持多视角图像融合,以构建三维空间关系。

4. 自动标注与参数化建模

结合规则引擎和机器学习,软件可自动生成尺寸标注、材料说明、构件编号等施工所需信息。例如,识别出一个门洞后,自动添加“M-01”编号并关联其宽度、高度、开启方向等属性。

5. BIM集成能力

领先的软件已实现与Revit、ArchiCAD等BIM平台的数据互通,不仅能生成二维图纸,还能直接创建三维构件模型,为后续工程量计算、碰撞检查和施工模拟打下基础。

三、典型应用场景与案例分析

1. 建筑翻新与历史保护项目

某城市历史文化街区改造项目中,设计团队需对百年前的老建筑进行测绘建档。由于原图纸缺失,他们仅靠拍摄的高清照片导入图片转为施工图软件,成功重建了完整的平面图、立面图和剖面图,节省了大量人力勘测成本。

2. 施工现场快速复核

一家总承包公司在施工过程中发现实际进度与图纸不符,立即拍摄现场照片上传至云端转图系统,系统在30分钟内生成对比图,帮助项目经理快速定位问题区域,避免了大规模返工。

3. 快速方案比选

房地产开发商在多个地块上进行住宅方案比选时,利用该软件将不同设计方案的草图快速转为施工图,供内部评审和客户确认,大大加快了决策流程。

四、当前挑战与发展前景

1. 技术瓶颈仍存

尽管已有显著进步,但复杂场景下的识别准确率仍有待提升。例如,在光线不均、遮挡严重或构图混乱的图像中,软件可能误判构件类型或遗漏关键信息。此外,对非标准构件(如异形幕墙、特殊节点)的支持尚不够完善。

2. 数据安全与隐私问题

建筑图纸涉及商业机密和项目敏感信息,企业在使用在线转图服务时需警惕数据泄露风险。未来趋势将是本地部署+云协同的混合模式,兼顾效率与安全性。

3. 行业标准尚未统一

目前缺乏针对图片转为施工图软件的技术规范和验收标准,各厂商功能差异较大,不利于行业推广。建议由行业协会牵头制定统一接口协议和输出格式,推动生态健康发展。

4. 未来发展预测

预计未来三年内,该类软件将向以下几个方向演进:

- 多模态融合:结合激光扫描点云、无人机航拍影像与图像,实现更精确的空间建模。

- 实时交互式转图:支持移动端即时拍照转图,边看边改,适用于现场快速调整。

- 智能化辅助设计:集成AI建议功能,如自动优化布局、推荐节能构造、规避常见施工难题。

- 区块链存证:确保图纸变更过程可追溯、不可篡改,提升项目合规性。

五、选择与使用建议

对于企业或个人用户而言,选用合适的图片转为施工图软件需综合考虑以下因素:

1. 功能匹配度

明确自身需求——是否只需要二维转图?还是需要BIM建模?是否支持特定行业标准(如中国《建筑工程信息模型交付标准》)?

2. 易用性与学习曲线

界面友好、操作直观的软件更适合初学者;而对于专业团队,应关注高级功能(如批量处理、脚本自动化)。

3. 性能稳定性

测试软件在不同硬件配置下的运行表现,尤其是处理高分辨率图像时是否会卡顿或崩溃。

4. 客户支持与更新频率

优质的售后服务和技术更新能有效解决使用中的突发问题,延长软件生命周期。

5. 成本效益分析

短期投入(购买许可或订阅费用)与长期收益(节省人力、减少错误、提高交付速度)相比是否划算?建议先试用再决定。

结语

随着数字化转型浪潮席卷建筑业,图片转为施工图软件不再只是辅助工具,而是迈向智能建造的关键环节。它不仅改变了传统工作流,也重塑了设计思维与协作模式。未来,当AI真正理解建筑语义、具备自主推理能力时,我们或将迎来一个“所见即所得”的建筑设计新时代——只需一张照片,即可生成完整、合规、可施工的蓝图。