在现代建筑工程中,深基坑施工因其复杂性和高风险性,一直是施工管理的重点和难点。随着BIM(建筑信息模型)技术、云计算和人工智能的发展,传统手工绘图和经验判断正逐步被智能化的深基坑施工图设计软件所替代。这类软件不仅显著提升了设计效率,还通过精确模拟与多维度分析,大幅增强了施工安全性和结构稳定性。

一、深基坑施工图设计软件的核心功能

深基坑施工图设计软件通常集成了地质数据处理、支护结构计算、施工模拟、可视化展示以及协同管理等多种功能模块。其核心包括:

- 地质参数输入与岩土力学建模:软件能导入钻孔数据、土层分布、地下水位等信息,自动构建三维地质模型,并基于Mohr-Coulomb、弹塑性等本构关系进行数值模拟,为支护方案提供科学依据。

- 支护结构自动化设计:支持钢板桩、地下连续墙、锚杆、内支撑等多种支护形式的快速建模与优化,可自动生成满足规范要求的截面尺寸、配筋方案及构造细节。

- 边坡稳定与变形预测:利用有限元法(FEM)或极限平衡法(LEM)对基坑开挖过程中的土体位移、沉降、隆起进行动态仿真,提前识别潜在风险点。

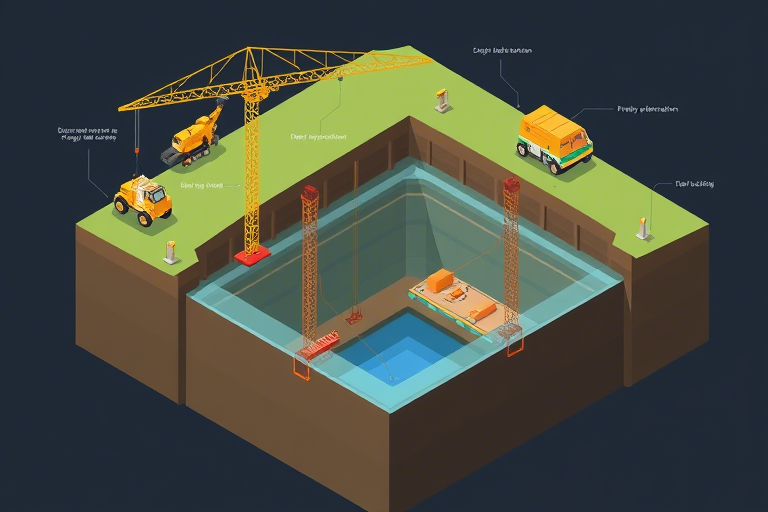

- 施工进度模拟与碰撞检测:结合BIM技术,实现“4D施工模拟”,即时间维度上的可视化施工流程,提前发现管线冲突、设备干涉等问题,避免返工。

- 标准化图纸生成:根据国家《建筑地基基础设计规范》(GB50007)、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120)等标准,自动生成符合审批要求的施工图,减少人为错误。

二、深基坑施工图设计软件的技术演进路径

早期的深基坑设计依赖于Excel表格和AutoCAD手工绘制,效率低且易出错。近年来,软件技术经历了三个阶段的跃迁:

- 从二维到三维:早期软件仅支持平面布置图,如今已全面进入三维建模时代,如MIDAS GTS NX、Plaxis、理正深基坑、广联达BIM土建等工具均可实现空间结构建模。

- 从静态计算到动态模拟:过去仅做稳态分析,现在可通过时步法模拟逐层开挖过程,真实反映土体应力释放和支护体系响应。

- 从独立软件到平台集成:当前主流软件趋向云化、平台化,例如广联达BIM平台支持多人在线协作、版本控制、数据共享,极大提升项目团队协同效率。

三、典型应用场景与案例分析

以某地铁站深基坑项目为例:该工程基坑深度达18米,周边有既有地铁线路和密集居民楼。采用理正深基坑软件进行全过程模拟后,发现原设计中锚杆布置不合理导致局部土体扰动过大。通过软件优化支护参数,将锚杆角度调整并增加临时支撑,最终施工期间最大沉降控制在20mm以内,远低于警戒值(30mm),保障了邻近建筑物安全。

另一个案例是深圳某超高层写字楼基坑工程,使用广联达BIM土建+施工模拟系统,实现了“设计-施工-监测”一体化管理。施工过程中,监测数据实时回传至软件平台,系统自动比对理论预测与实测结果,及时预警异常趋势,使整个基坑施工周期缩短了约15天,节省成本超百万元。

四、深基坑施工图设计软件带来的变革

1. 提升设计精度:传统方法难以量化多因素耦合作用,而软件通过数值算法可精准预测支护受力状态,降低设计冗余。

2. 增强施工安全性:提前识别滑移面、管涌风险、支撑失效等隐患,为应急预案制定提供数据支撑。

3. 促进绿色建造:合理优化支护材料用量,减少混凝土、钢材浪费,助力碳减排目标。

4. 推动数字化交付:所有设计成果形成结构化数据包,便于后期运维阶段的数据调用与资产管理。

5. 赋能智慧工地:与物联网传感器、AI算法结合,实现基坑状态的实时感知与智能决策。

五、未来发展趋势与挑战

尽管深基坑施工图设计软件已取得长足进步,但仍面临以下挑战:

- 复杂地质条件适应性不足:对于软弱夹层、断裂带等地质突变区域,现有模型仍需人工干预修正。

- 多源异构数据融合难:来自不同单位的勘察报告、监测仪器、施工日志格式不统一,影响软件自动分析能力。

- 用户技能门槛偏高:高级功能如非线性分析、动力响应模拟需要专业培训,限制了中小设计院普及。

未来发展方向包括:

- AI驱动的智能设计:利用机器学习训练历史案例库,实现“输入参数→推荐最优支护方案”的一键式输出。

- 数字孪生应用深化:将物理基坑与其数字孪生体实时映射,实现“虚实联动”的主动防控机制。

- 移动端轻量化部署:开发适用于现场工程师的移动版APP,实现随时随地查看图纸、接收报警信息。

总之,深基坑施工图设计软件不仅是工具升级,更是理念革新——从被动应对转向主动预防,从经验主导走向数据驱动。它正在重塑深基坑工程的设计范式,成为新时代基建高质量发展的关键技术支撑。