压力容器施工图软件如何提升设计效率与准确性?

在现代化工、石油、制药和能源行业中,压力容器作为关键设备,其设计质量直接关系到生产安全与运行效率。传统的手工绘图方式不仅耗时耗力,还容易因人为疏忽导致图纸错误,进而引发严重的安全事故或项目延误。因此,采用专业的压力容器施工图软件已成为行业发展的必然趋势。那么,这类软件究竟如何帮助工程师提升设计效率与准确性?本文将从核心功能、技术优势、实际应用案例以及未来发展趋势四个方面进行深入探讨。

一、压力容器施工图软件的核心功能解析

压力容器施工图软件是专为压力容器结构设计、强度计算和施工图绘制而开发的数字化工具。它融合了机械制图标准(如GB/T 150、ASME VIII)、材料力学分析和自动化出图能力,能够显著简化设计流程并降低出错率。以下是其六大核心功能:

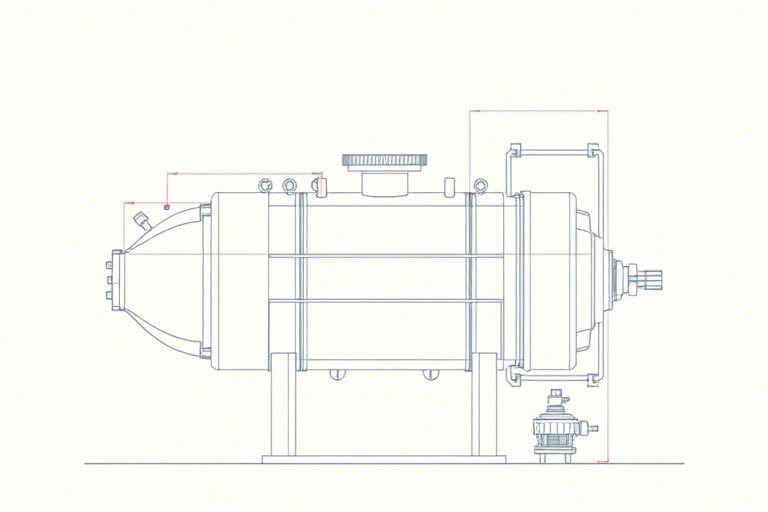

- 三维建模与参数化设计:用户可通过输入基本参数(如直径、壁厚、工作压力、介质特性等),快速生成符合规范的压力容器三维模型。软件支持模块化设计,可灵活调整封头类型(椭圆、碟形、球形)、开孔位置及补强方案。

- 自动强度校核与应力分析:集成有限元分析(FEA)引擎,对容器壁厚、法兰连接、支座支撑等部位进行应力分布模拟,确保满足《固定式压力容器安全技术监察规程》的要求。

- 标准化图样自动生成:根据国家或国际标准(如GB/T 150、EN 13445、ASME BPVC),一键生成装配图、零件图、明细表和焊缝符号标注,减少重复劳动。

- 材料数据库管理:内置常用钢材、不锈钢、合金钢等材料的物理性能数据,自动匹配适用范围,并提供材质替代建议。

- BOM清单与工程量统计:实时生成物料清单(BOM),准确计算钢材用量、焊接长度、油漆面积等,便于成本估算和采购计划制定。

- 协同设计与版本控制:支持多人在线协作,记录修改历史,避免图纸版本混乱,提高团队沟通效率。

二、技术优势:为什么说它比手工绘图更可靠?

压力容器施工图软件之所以被广泛采纳,是因为它解决了传统设计中存在的诸多痛点:

- 减少人为误差:手工绘图中常见的尺寸标注错误、比例失调、符号遗漏等问题,在软件中通过规则引擎自动检查,大幅降低返工率。

- 加速设计周期:以一个典型的卧式储罐为例,传统方法需3-5天完成施工图,使用软件可在8小时内输出初稿,效率提升60%以上。

- 增强合规性保障:软件内置法规库,自动提醒设计是否符合最新标准,尤其适用于出口项目或跨国合作场景。

- 可视化辅助决策:三维视图直观展示结构受力状态,有助于发现潜在干涉问题,优化设计方案。

- 数据驱动迭代优化:积累的历史项目数据可用于机器学习训练,逐步实现“智能推荐”——例如自动选择最优封头形式或补强方式。

三、典型应用场景与成功案例

以下三个真实案例展示了压力容器施工图软件的实际价值:

案例1:某石化企业大型反应釜项目

该企业原采用AutoCAD手动绘制反应釜施工图,每台设备平均耗时4天,且因多次返修造成工期延误。引入专业压力容器设计软件后,设计人员仅用一天即可完成同等工作量,且通过内置的应力云图功能提前识别出一处法兰连接薄弱点,避免了后期制造风险。

案例2:制药行业洁净级储罐定制

制药厂对储罐内表面光洁度要求极高,传统设计难以精确控制焊缝位置与打磨区域。借助带路径规划功能的软件,工程师可预设焊缝走向与抛光轨迹,生成带详细工艺说明的施工图,使后续焊接质量一致性提升至99%以上。

案例3:海外EPC项目中的多语言支持

一家中国承包商承接中东地区工程项目,面临英语与中文双语图纸需求。软件支持自动切换语言标签(如“Pressure Vessel”与“压力容器”),并按当地标准(如API 650)生成对应格式图纸,极大提升了国际化交付能力。

四、未来发展趋势:智能化、云端化与AI融合

随着人工智能、云计算和物联网技术的发展,压力容器施工图软件正朝着更高层次演进:

- AI辅助设计:基于历史数据训练的AI模型可预测最佳结构方案,例如推荐最经济的壳体厚度组合,甚至生成初步设计方案供人工审核。

- 云端协同平台:未来所有设计文件将集中存储于云端,支持跨地域团队实时编辑、审批与版本同步,打破地域限制。

- 数字孪生集成:施工图数据可直接导入数字孪生系统,用于虚拟仿真测试、运维培训与故障诊断,实现全生命周期管理。

- 移动端适配:工程师可在平板或手机上查看施工图细节,现场扫码调取图纸信息,提升现场执行效率。

值得注意的是,尽管软件带来了巨大便利,但工程师仍需具备扎实的专业知识,不能完全依赖工具。正确理解压力容器设计原理、熟悉相关法规,并能有效利用软件功能进行交叉验证,才是高质量设计的关键。

结语:从工具到生产力的跃迁

压力容器施工图软件不仅是绘图工具,更是集设计、校核、协同于一体的智能平台。它正在重塑压力容器行业的设计范式,推动从“经验驱动”向“数据驱动”的转型。对于企业和工程师而言,掌握并善用此类软件,不仅是应对市场竞争的利器,更是保障安全生产、提升项目品质的战略选择。