工程管理软件案例分析怎么做?如何通过实际项目验证其价值与效果?

在当今快速发展的建筑、制造和基础设施行业中,工程管理软件已成为提升项目效率、控制成本和优化资源配置的核心工具。然而,仅仅购买一套软件并不等于成功——关键在于如何通过科学的案例分析方法来评估其应用效果。本文将系统阐述工程管理软件案例分析的完整流程,从目标设定、数据收集、实施过程记录到结果评估,帮助企业和项目管理者建立可复用的分析框架,真正实现从“使用”到“用好”的跨越。

一、为什么要进行工程管理软件案例分析?

许多企业在引入工程管理软件后发现,初期投入并未带来预期回报,甚至引发员工抵触或流程混乱。这往往是因为缺乏对软件应用效果的深入评估。工程管理软件案例分析的价值在于:

- 量化效益:明确软件带来的工期缩短、成本节约、质量提升等具体指标;

- 识别痛点:发现实施过程中存在的问题(如培训不足、流程适配性差);

- 支持决策:为后续采购、升级或替换提供数据支撑;

- 知识沉淀:形成可复制的成功经验,助力组织数字化转型。

二、案例分析的核心步骤详解

1. 明确分析目标与范围

首先需要回答:“我们想通过这个案例了解什么?”常见目标包括:

- 评估软件是否提升了项目进度控制能力;

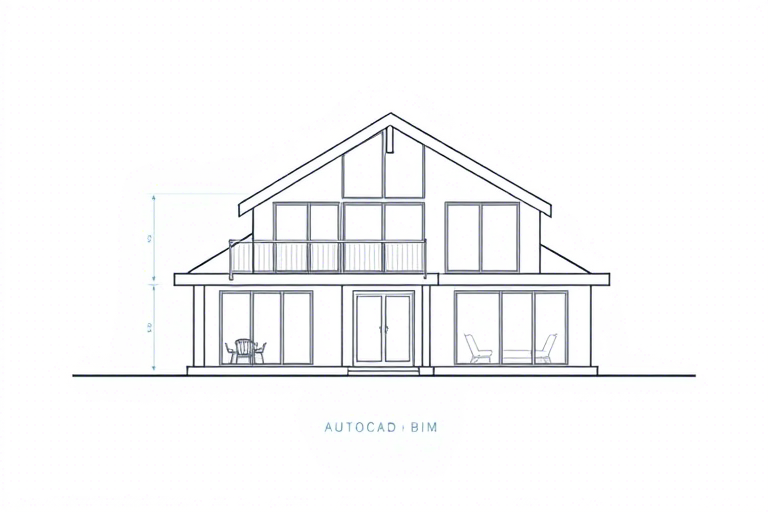

- 验证BIM协同平台是否减少设计变更;

- 测试移动审批功能是否加快了签证流程。

同时要界定分析范围,例如仅限某单一项目(如某高铁站房工程),还是跨多个项目比较(如集团下属5个在建项目)。目标越清晰,后续分析越聚焦。

2. 选择典型案例并组建团队

理想案例应具备以下特征:

- 代表性:项目类型、规模、复杂度具有行业普遍性;

- 数据完整性:有完整的实施前后对比数据;

- 参与度高:管理层和一线员工均积极参与,避免“走过场”。

建议组建由项目经理、IT负责人、财务分析师和一线工程师组成的多角色小组,确保视角全面。

3. 设计数据采集方案

数据是案例分析的生命线。需提前规划采集哪些指标:

| 维度 | 具体指标 | 数据来源 |

|---|---|---|

| 进度管理 | 计划偏差率、关键路径延误天数 | 项目管理系统日志 + 周报 |

| 成本控制 | 预算执行偏差、材料损耗率 | ERP系统 + 成本核算报表 |

| 质量管理 | 质量缺陷整改周期、返工次数 | 质量巡检记录 + 质量报告 |

| 协同效率 | 文档审批平均时长、会议沟通频次下降比例 | OA系统 + 线上会议记录 |

特别提醒:应在软件上线前建立基线数据,便于对比分析。

4. 实施过程记录与问题跟踪

案例分析不是事后总结,而是伴随整个项目生命周期的动态监控。建议建立“问题台账”,记录:

- 软件部署阶段的问题(如权限配置错误);

- 用户操作中的障碍(如移动端兼容性差);

- 流程变革带来的阻力(如老员工不适应新工作流)。

这些问题不仅影响当前项目,也可能是未来推广的关键改进点。

5. 效果评估与归因分析

这是案例分析最核心的部分。不能简单说“用了软件之后效率提高了”,而要回答:

- 变化有多大? 例如:计划完成率从70%提升至92%,提升幅度达22个百分点;

- 这些变化是否由软件导致? 需排除其他因素(如人员变动、外部政策调整);

- 哪些模块贡献最大? 比如进度管控模块贡献了60%的效率提升,而质量管理模块改善有限。

推荐使用“对照组+实验组”方法:选取未使用该软件的相似项目作为对照,更准确判断软件价值。

三、真实案例解析:某大型基建集团的应用实践

以某省级交通建设集团为例,其在2023年启动“智慧工地”项目,引入一款集成BIM、物联网和移动办公的工程管理软件。以下是其案例分析的关键发现:

1. 目标设定:解决三大痛点

- 现场施工进度难以实时掌握;

- 设计变更频繁且审批慢;

- 材料浪费严重,成本超支风险高。

2. 数据采集与对比

选取三个在建高速公路项目(A、B、C),其中A项目使用新软件,B和C为对照组。历时一年的数据如下:

| 指标 | A项目(使用软件) | B项目(对照组) | C项目(对照组) |

|---|---|---|---|

| 计划偏差率 | 12% | 28% | 25% |

| 设计变更平均处理时间 | 3.5天 | 12天 | 14天 |

| 材料损耗率 | 6.2% | 11.8% | 10.5% |

3. 关键结论与归因

- 软件显著提升了进度透明度(通过移动端实时上报+自动预警);

- 电子化审批流程使设计变更响应速度提升60%以上;

- 材料用量与库存联动预警机制减少了人为浪费。

但同时也发现:初期培训不到位导致部分工人误操作,后期通过“一对一辅导”才逐步改善。

四、常见误区与规避策略

很多企业做案例分析时容易陷入以下误区:

误区一:只看结果,忽略过程

错误做法:只统计最终工期缩短了多少天,却忽视了软件如何改变原有工作习惯。

正确做法:记录每项任务的执行路径变化,比如从纸质审批变为线上审批,节省了多少中间环节。

误区二:样本量太小,结论不可靠

错误做法:仅在一个项目中试用就得出“软件无效”的结论。

正确做法:至少选择3个以上相似项目进行横向对比,提高可信度。

误区三:主观评价为主,缺乏量化依据

错误做法:依赖“感觉变好了”、“大家都喜欢用”等模糊描述。

正确做法:所有结论必须有数据支撑,哪怕是定性评价也要结合访谈录音或问卷调查结果。

五、如何构建可持续的案例分析机制?

一次性的案例分析只能解决眼前问题,要实现长期价值,需建立常态化机制:

- 纳入项目收尾流程:要求每个项目结项时提交一份标准化案例报告;

- 设立专项奖励:对提出有效改进建议的团队给予激励;

- 定期复盘会议:每季度召开一次全公司级的数字化应用复盘会;

- 开发内部知识库:将优秀案例结构化存储,供新项目参考。

六、结语:让案例分析成为数字转型的加速器

工程管理软件案例分析不仅是技术落地后的“回头看”,更是推动组织持续改进的重要工具。它帮助企业从盲目试用走向理性决策,从零散经验走向体系化沉淀。在这个过程中,最重要的不是追求完美无缺的案例,而是敢于暴露问题、勇于迭代优化。只有这样,工程管理软件才能真正从“工具”升维为“战略资产”,赋能企业高质量发展。