在现代建筑和市政工程中,给排水工程管理系统已成为保障水资源高效利用、设施安全运行的关键工具。一个清晰、直观的系统图片不仅是技术方案展示的重要载体,更是项目沟通、施工指导和后期运维的核心依据。那么,给排水工程管理系统图片究竟该如何制作?本文将从设计目标、关键要素、制作流程、常见误区及未来趋势五个维度,深入探讨如何构建专业且实用的系统图像,帮助工程师、设计师和管理者提升工作效率与决策质量。

一、为什么需要专业的给排水工程管理系统图片?

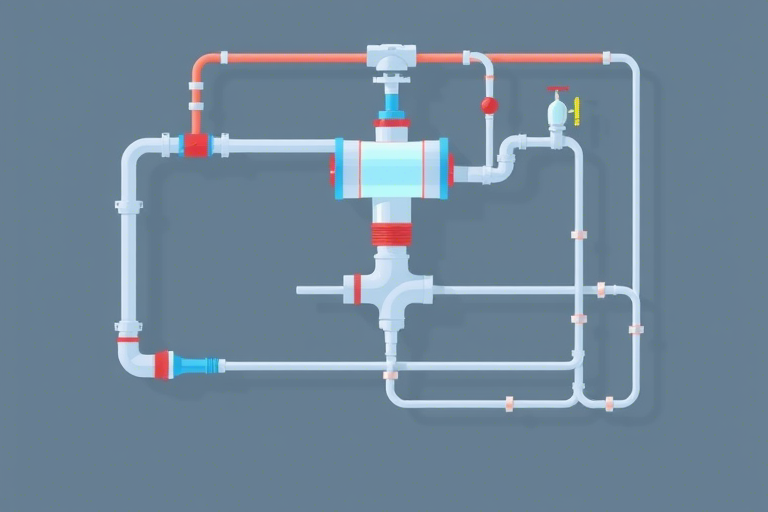

给排水工程涉及复杂的管网布局、设备配置和水流逻辑,仅靠文字描述或二维图纸往往难以准确传达系统全貌。而一张高质量的系统图片能够实现:

- 可视化呈现: 将抽象的管道走向、泵站位置、阀门控制点等信息转化为直观图像,便于非技术人员理解;

- 提升沟通效率: 在设计评审、施工交底、业主汇报中快速传递核心信息,减少歧义;

- 辅助决策优化: 结合BIM模型或GIS数据,实现空间分析与模拟,为管网改造、应急响应提供支持;

- 强化运维管理: 在智慧水务平台中作为基础图层,支撑故障定位、巡检路径规划等功能。

二、给排水工程管理系统图片的核心组成要素

一张合格的给排水系统图片并非简单绘图,而是融合了工程逻辑、视觉美学与信息密度的专业作品。其关键构成包括:

- 基础地形与建筑轮廓: 提供真实坐标参考,确保系统部署符合实际空间关系;

- 管网拓扑结构: 清晰标注主干管、支管、分支管及其连接方式(如T型、Y型接头);

- 关键设备标识: 包括水泵、阀门、水箱、过滤器、压力传感器等,标注型号与功能说明;

- 流向与状态指示: 使用箭头表示水流方向,颜色区分不同水质(如清水、污水、雨水);

- 标签与图例: 统一符号规范,设置图例解释各类图形含义,避免混淆;

- 数据集成接口: 若用于数字孪生或IoT平台,需预留数据映射接口,如设备ID、实时状态字段。

三、制作流程详解:从需求分析到最终交付

一套完整的给排水工程管理系统图片制作流程如下:

1. 明确使用场景与受众

首先确定图片用途——是用于初步设计汇报、施工图深化,还是后期运维监控?不同场景对细节深度要求不同:

- 汇报类:强调整体结构、重点节点,简洁明了;

- 施工类:细化管径、标高、埋深,标注施工工艺要求;

- 运维类:突出设备编号、巡检点、报警阈值,可嵌入二维码链接至数据库。

2. 收集原始资料与数据

获取以下基础资料:

- CAD平面图、剖面图(DWG格式);

- 管网材质清单、管径规格表;

- 设备参数表(流量、扬程、功率等);

- 现场实测坐标数据(若涉及复杂地形);

- BIM模型文件(IFC格式,用于三维可视化)。

3. 选择合适的制图工具

根据项目复杂度选择工具:

- 基础二维图: AutoCAD + Photoshop,适合简单管线图;

- 专业工程制图: Revit、Civil 3D,支持参数化建模与自动标注;

- 动态交互式图: GIS平台(如ArcGIS)、WebGL引擎(如Three.js),用于在线展示与操作;

- 智能管理系统: 集成于智慧水务平台,通过API调用实时数据生成动态图像。

4. 设计风格与视觉规范统一

建立标准化视觉体系至关重要:

- 色彩编码:蓝色=供水,绿色=雨水,灰色=污水,红色=消防;

- 线型区分:实线=主管道,虚线=支管,点划线=预留管;

- 字体统一:标题黑体,正文宋体,字号层级分明(如标题24pt,正文12pt);

- 图标规范:使用ISO标准或行业通用符号,避免自定义混乱。

5. 审核与迭代优化

完成初稿后需多轮审核:

- 内部校对:由设计负责人、施工代表、运维人员分别验证准确性;

- 用户测试:让非专业人士看图是否能理解关键信息;

- 反馈修正:根据意见调整标注位置、增加说明文字或简化冗余内容。

四、常见误区与规避策略

许多项目因忽视细节导致图片失真或误导,以下是典型问题及应对方法:

误区一:忽略比例尺与坐标系一致性

现象:不同图纸间比例不一致,导致尺寸错位;

解决方案:统一采用同一坐标系(如WGS84或地方独立坐标),并在图中标注比例尺和指北针。

误区二:设备符号随意替换,缺乏标准

现象:水泵用圆圈代替,阀门用方框,造成识别困难;

解决方案:遵循《给水排水制图标准》GB/T 50106,使用官方推荐符号库。

误区三:未考虑后期扩展性

现象:静态图片无法适应未来新增设备或变更路由;

解决方案:采用模块化设计思路,预留接口区域,便于后续插入新元素。

误区四:忽略移动端适配

现象:高清大图在手机上看不清细节;

解决方案:输出多种分辨率版本(如1920×1080、720×480),并提供矢量格式(SVG)供网页调用。

五、未来发展趋势:AI驱动下的智能可视化

随着人工智能与数字孪生技术的发展,给排水工程管理系统图片正朝着智能化、自动化方向演进:

- AI自动识图: 利用CV算法从CAD图纸中提取管网结构,自动生成可视化图像;

- 动态仿真: 结合水力模型,在图像上实时显示压力变化、流速分布;

- AR增强现实: 施工人员佩戴AR眼镜即可看到地下管网的虚拟投影,提升作业精度;

- 区块链溯源: 图像中的每个组件均可关联唯一ID,实现全生命周期追溯。

这些技术不仅提升了图片的价值,更使其成为智慧城市基础设施管理不可或缺的一部分。

结语

给排水工程管理系统图片不是简单的“画图”,而是工程知识、信息技术与视觉表达的深度融合。掌握科学的制作方法,不仅能提高项目质量与效率,还能为未来的数字化转型奠定坚实基础。无论你是新手设计师还是资深工程师,都应重视这一环节,让每一张图片都能讲好一个关于水的故事。