管理系统工程层次分析法如何有效应用于复杂决策问题的解决

在当今快速变化的商业环境和高度复杂的系统中,管理者面临着前所未有的决策挑战。传统的定性判断往往难以应对多目标、多因素交织的复杂情境,而定量工具又可能忽略组织文化与主观认知的影响。在这种背景下,管理系统工程层次分析法(Analytic Hierarchy Process, AHP)因其结构化、系统化和可操作性强的特点,成为解决复杂决策问题的重要方法论。本文将深入探讨AHP的基本原理、实施步骤、实际应用场景,并结合典型案例说明其在管理系统工程中的价值,帮助读者掌握这一强大工具,提升科学决策能力。

一、什么是管理系统工程层次分析法?

管理系统工程层次分析法是一种将复杂问题分解为多个层次、通过两两比较建立优先级权重的决策分析技术。它由美国运筹学家托马斯·萨蒂(Thomas L. Saaty)于1970年代提出,最初用于资源分配和战略规划,后被广泛应用于项目管理、供应链优化、风险评估、政策制定等众多领域。

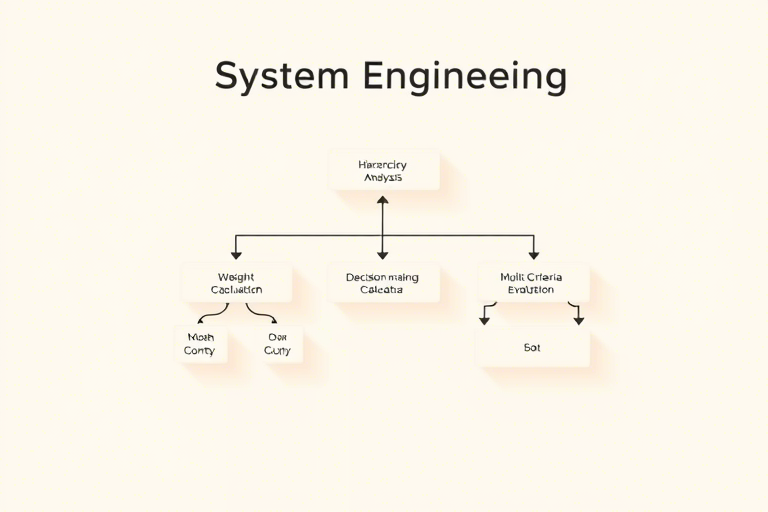

AHP的核心思想是:将一个复杂的决策问题按照逻辑关系划分为若干个子问题,形成一个有层次的结构模型——从最高层的目标层到中间层的准则层,再到最底层的方案层。每个层级内的元素通过专家打分的方式进行成对比较,最终计算出各方案相对于目标的综合权重,从而辅助决策者做出最优选择。

二、AHP的理论基础与优势

1. 系统思维框架:AHP强调“整体优于部分”的系统观,要求决策者先明确目标,再识别影响目标的关键因素,最后构建清晰的层次结构。这种自上而下的建模方式有助于避免遗漏重要因素或重复冗余。

2. 定量与定性结合:虽然AHP依赖于专家经验进行评分,但它引入了数学计算(如特征向量法、一致性检验),使主观判断具备客观依据。这解决了传统决策中“凭感觉拍脑袋”的问题。

3. 可解释性强:输出结果不仅包含数值权重,还附带详细的比较矩阵和一致性指标,便于团队讨论和验证,增强决策透明度与可信度。

4. 适应性强:无论是企业内部流程改进、政府公共服务评价,还是跨国并购风险评估,AHP都能灵活调整模型结构,满足不同场景需求。

三、AHP的实施步骤详解

一套完整的AHP流程通常包括以下五个关键步骤:

1. 明确目标并构建层次结构

这是整个过程的基础。首先必须清楚要解决什么问题(例如:“选择最佳供应商”、“优化人力资源配置”)。然后围绕该目标逐层拆解,确定影响因素(准则层)以及备选方案(方案层)。例如,在采购决策中,准则可能包括成本、质量、交货时间和服务支持;方案则是候选供应商A、B、C。

2. 构造判断矩阵(Pairwise Comparison Matrix)

针对每一层中的元素,设计成对比较表。采用Saaty提出的九级标度法(1~9),其中:

- 1表示两个元素同等重要;

- 3表示略重要;

- 5表示明显重要;

- 7表示强烈重要;

- 9表示极端重要;

- 2、4、6、8为中间等级。

比如在准则层比较“成本”与“质量”,若认为质量更重要,则赋值为5;反之则为1/5。这样形成一个n×n的正互反矩阵(即a_ij × a_ji = 1)。

3. 计算权重并向量归一化

使用数学方法求解最大特征根λ_max对应的特征向量,即可得到各元素的相对权重。常用算法有几何平均法、特征根法等。以简单例子说明:若有三个准则X₁、X₂、X₃,其判断矩阵如下:

X₁ X₂ X₃

X₁ 1 3 5

X₂ 1/3 1 2

X₃ 1/5 1/2 1

通过计算得出权重分别为:w₁=0.61, w₂=0.28, w₃=0.11。这意味着“成本”在决策中占比最高,“质量”次之,“服务”最低。

4. 一致性检验(Consistency Check)

由于人类认知存在局限,判断矩阵可能存在不一致现象。为此需计算一致性指标CI = (λ_max - n)/(n - 1),并与随机一致性指标RI对比(如n=3时RI=0.58)。若一致性比率CR = CI/RI < 0.1,则认为判断合理;否则应重新审视比较逻辑,修正数据。

5. 综合排序与结果分析

将所有层级的权重相乘,得到各方案的总得分。例如,假设供应商A在成本、质量、服务上的得分分别为0.7、0.6、0.4,而对应权重分别为0.61、0.28、0.11,则其综合得分为:

Score(A) = 0.7×0.61 + 0.6×0.28 + 0.4×0.11 = 0.427 + 0.168 + 0.044 = 0.639

同理计算B、C的得分,最终排序即可选出最优方案。

四、AHP在管理系统工程中的典型应用案例

案例一:企业信息化项目优先级排序

某制造企业在推进数字化转型时面临多个IT项目的立项选择,如ERP升级、MES部署、CRM建设等。管理层希望通过AHP量化各项目的收益、投入、风险和技术成熟度等因素,制定合理的投资顺序。

他们构建了三层结构:目标层为“最大化投资回报率”,准则层包括“财务效益”、“运营效率提升”、“员工接受度”、“实施难度”;方案层为四个具体项目。经过多轮专家访谈和打分,最终确定ERP项目得分最高(权重0.45),列为优先实施对象。

案例二:高校教师绩效考核体系设计

某高校拟改革教师评价机制,原有人事部门仅关注论文数量,忽略了教学质量与社会贡献。引入AHP后,邀请教务处、科研处、学生代表组成专家组,对“教学成果”、“科研产出”、“社会服务”三大维度进行两两比较,发现教学权重高达40%,科研占35%,社会服务占25%。据此修订考核标准,引导教师全面发展。

案例三:城市交通拥堵治理方案比选

某二线城市在制定缓解高峰时段拥堵的政策时,考虑了公交优先、限行政策、停车收费、道路扩建四种措施。利用AHP对每种方案的成本、效果、公平性、公众接受度进行打分,结果显示“公交优先+智能调度”组合最具可行性,最终纳入政府年度计划。

五、注意事项与常见误区

尽管AHP功能强大,但在实际应用中仍需注意以下几点:

- 避免过度简化:不要为了追求模型简洁而忽视重要变量,确保层次结构覆盖全部关键影响因素。

- 重视专家参与:判断矩阵的质量直接决定结果可靠性。建议至少邀请3-5位相关领域专家独立打分,取均值或共识。

- 定期更新数据:市场环境、技术条件变化可能导致原有权重失效,应根据实际情况动态调整模型参数。

- 警惕主观偏见:部分专家可能因个人偏好影响评分,可通过培训统一标准或引入外部顾问减少偏差。

- 结合其他工具:AHP适合处理定性为主的问题,但若涉及大量数据,可与德尔菲法、模糊逻辑、蒙特卡洛模拟等结合,形成混合决策模型。

六、未来发展趋势与展望

随着人工智能和大数据技术的发展,AHP正在向智能化方向演进。例如,已有研究尝试将AHP嵌入机器学习框架,自动提取专家知识并生成初始判断矩阵;也有学者探索基于区块链的去中心化决策平台,让多方参与方共同维护公平公正的权重体系。

对于管理系统工程而言,AHP不仅是工具,更是一种思维方式——教会我们如何把混沌的问题变得有序,把模糊的判断变得清晰。掌握这一方法,不仅能提升单个决策的质量,更能推动整个组织走向科学化、精细化管理之路。