供水工程管理系统:构建城市生命线的智慧中枢

在现代城市基础设施中,供水系统是保障居民生活、工业生产和社会稳定的重要命脉。随着城镇化进程加快和水资源压力加剧,传统的供水管理模式已难以满足日益增长的服务需求和精细化治理要求。因此,建立一套科学、高效、智能的供水工程管理系统成为当前水务行业转型升级的关键路径。

一、为什么要建设供水工程管理系统?

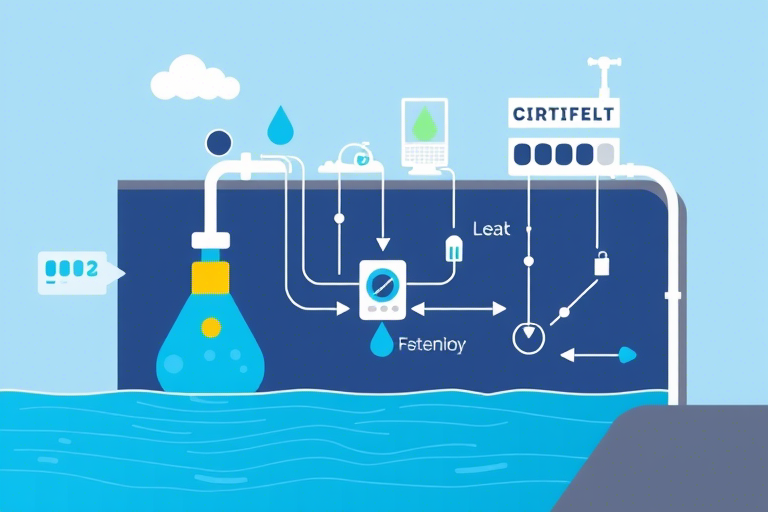

供水工程涉及水源取水、净化处理、管网输送、加压调度、用户计量等多个环节,传统方式存在诸多痛点:数据孤岛严重、运维响应慢、漏损率高、应急处置能力弱、水质风险难预警等。这些问题不仅影响供水安全,也带来巨大的经济损失和环境压力。

以某地级市为例,其供水管网漏损率一度高达25%,每年因漏损损失水量超千万吨,相当于数十万人一年的生活用水量。同时,老旧管网爆管事件频发,抢修效率低下,导致大面积停水甚至安全隐患。这些现实问题倒逼我们必须从“经验式管理”向“数据驱动型管理”转变。

二、供水工程管理系统的核心功能模块

一个成熟的供水工程管理系统应具备以下核心功能:

1. 水源监测与调度优化

通过部署在线水质传感器(如pH、浊度、余氯、氨氮)、流量计和水位计,实时采集水源地水质与水量数据,并结合气象预报、用水趋势预测模型,实现多水源协同调度与最优配比,提升原水利用效率。

2. 净水厂自动化控制

集成PLC控制系统与SCADA平台,对混凝、沉淀、过滤、消毒等工艺过程进行闭环控制,确保出厂水水质稳定达标;同时支持远程启停设备、异常报警联动、能耗分析等功能,降低人工干预成本。

3. 管网GIS地理信息系统

构建覆盖全区域的数字孪生管网地图,将管道材质、埋深、管径、流向、阀门位置等信息可视化展示,便于快速定位故障点、制定维修方案、评估改造优先级,极大提升管网资产管理水平。

4. 漏损控制与DMA分区管理

引入DMA(District Metered Area)分区计量技术,划分独立计量小区,配合智能远传水表与压力传感器,精准识别漏水区域与时段,辅助开展针对性修复,实现漏损率下降10%-20%的目标。

5. 用户服务与缴费一体化平台

打通营业厅、微信公众号、APP、自助终端等渠道,提供在线报装、缴费、查询、投诉受理等功能,提升用户体验;同时通过大数据分析用户行为习惯,为差异化定价、节水宣传提供决策依据。

6. 应急指挥与风险预警系统

整合视频监控、移动终端、短信通知、电子围栏等资源,形成统一指挥调度平台。一旦发生爆管、污染或极端天气事件,系统自动触发预案流程,推送处置建议至责任人,缩短响应时间,减少次生灾害。

三、关键技术支撑:物联网+大数据+AI融合应用

供水工程管理系统的智能化离不开先进技术的加持:

- 物联网(IoT)技术:部署低功耗广域网(LPWAN)通信模块,实现水表、阀门、泵站、水质仪表等海量设备的数据接入,打破信息壁垒。

- 云计算与边缘计算:利用云平台存储历史数据、运行算法模型,边缘节点负责本地实时响应(如水泵启停控制),兼顾效率与稳定性。

- 人工智能(AI)算法:应用机器学习预测用水量、检测水质异常、诊断设备健康状态,例如基于LSTM神经网络预测未来7天用水峰值,帮助调度中心提前调整策略。

- 数字孪生(Digital Twin):构建虚拟仿真环境,模拟不同工况下的管网水力变化,验证改造方案可行性,避免盲目施工带来的浪费。

四、实施路径与成功案例分享

建设供水工程管理系统需分阶段推进:

- 前期调研与顶层设计:明确业务目标、组织架构、预算投入、技术选型,制定三年行动计划。

- 试点先行:选取典型片区或水厂作为示范点,验证系统功能与效果,积累经验后再推广。

- 全面推广:逐步覆盖全市范围内的水源、水厂、管网、用户端,实现全流程数字化管控。

- 持续迭代:根据使用反馈不断优化界面、算法和服务逻辑,保持系统活力。

典型案例:江苏省某县级市于2022年启动供水智能化改造项目,历时18个月建成包含2000个智能水表、50个水质监测点、3个泵站自动化控制系统在内的综合管理系统。项目完成后,该市平均漏损率由23%降至14%,平均抢修响应时间从4小时缩短至1.5小时,用户满意度提升至95%以上。

五、挑战与未来发展方向

尽管供水工程管理系统前景广阔,但在落地过程中仍面临一些挑战:

- 老城区管网复杂,布设传感器难度大,投资回报周期长;

- 跨部门数据共享机制不健全,影响系统整体效能;

- 专业人才短缺,运维团队需具备IT+水务双重知识背景;

- 网络安全防护体系薄弱,易受勒索软件攻击。

面向未来,供水工程管理系统将朝着以下几个方向演进:

- 绿色低碳化:结合光伏供电、节能电机、变频控制等手段,降低能耗,助力碳达峰目标。

- 服务个性化:基于用户画像推送节水建议、用水提醒,增强公众参与感。

- 标准统一化:推动行业数据接口规范、设备协议兼容,避免重复建设。

- 韧性增强:强化系统抗灾能力,如台风、地震、疫情等极端场景下的应急保障能力。

结语

供水工程管理系统不仅是技术升级,更是理念革新——它代表着从“被动应对”到“主动预防”,从“分散管理”到“全局统筹”的深刻变革。只有坚持问题导向、需求牵引、技术创新与制度保障并重,才能真正让城市的每一滴水都流动得更安全、更高效、更智慧。