热管理系统工程:如何实现高效、可靠的热管理设计与实施

在现代工业制造、能源转换、电子设备乃至航空航天领域,热管理系统工程已成为决定系统性能、寿命和安全性的核心环节。无论是数据中心的服务器散热、电动汽车电池包的温度控制,还是燃气轮机的冷却设计,高效的热管理都直接关系到能量利用效率和运行稳定性。那么,热管理系统工程究竟该如何做?本文将从理论基础、设计流程、关键技术、案例实践及未来趋势五个维度,系统阐述热管理系统工程的核心方法论与实操路径。

一、热管理系统工程的基础原理与目标

热管理系统工程是以传热学、流体力学、材料科学和控制理论为基础,通过主动或被动方式对系统内部热量进行有效控制的技术体系。其核心目标包括:

- 温度控制:维持关键部件在最佳工作温度区间内,防止过热或低温导致的性能下降;

- 能效优化:减少不必要的热量损失或能耗,提升整体系统效率;

- 安全性保障:避免局部热点引发材料失效、火灾或结构破坏;

- 可靠性增强:延长设备使用寿命,降低维护成本。

例如,在锂离子电池组中,若温度超过45°C,电池寿命将显著缩短;而低于0°C则会影响放电性能。因此,精确的热管理系统是确保电池安全运行的前提。

二、热管理系统工程的设计流程

一套完整的热管理系统工程需遵循科学化、模块化的开发流程:

- 需求分析与边界条件定义:明确系统的热负荷、环境工况(如海拔、湿度)、空间限制、成本预算等;

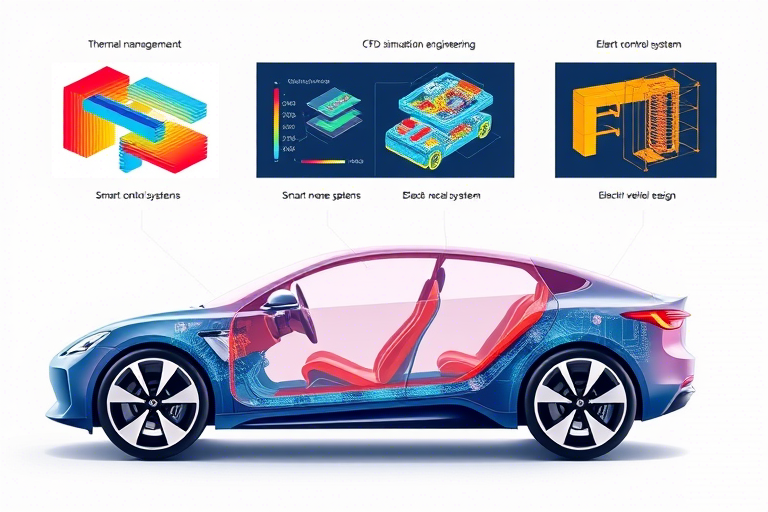

- 热建模与仿真分析:使用CFD(计算流体动力学)软件建立三维热模型,模拟不同工况下的温度分布;

- 方案选型与技术路线确定:根据仿真结果选择风冷、液冷、相变材料(PCM)、热管、热电制冷等方案;

- 原型设计与测试验证:制作物理样机,进行台架试验、环境舱测试和长期可靠性验证;

- 控制系统集成与优化:嵌入传感器、控制器和执行器,实现闭环反馈控制;

- 持续迭代与生命周期管理:基于实际运行数据不断优化算法与硬件配置。

这一流程强调“先仿真后实验”,可大幅降低研发成本并提高一次成功率。

三、关键技术与工具支持

1. 数字孪生与多物理场耦合仿真

随着AI与高性能计算的发展,数字孪生技术正成为热管理系统工程的重要支撑。通过构建虚拟系统,工程师可在虚拟环境中预演各种极端场景(如突发负载、断电、极端温差),从而提前识别潜在风险。常用的仿真平台包括ANSYS Fluent、COMSOL Multiphysics和STAR-CCM+,它们能实现热-流-固多物理场耦合分析,精准预测热应力变形和局部热点。

2. 智能传感与实时监控

高精度温度传感器(如PT100、热电偶)、红外热像仪和分布式光纤测温技术,使得热状态监测更加精细化。结合边缘计算设备,可在现场快速处理数据,实现毫秒级响应,满足动态调节需求。

3. 新型冷却介质与材料应用

传统空气冷却已难以满足高功率密度设备的需求。新型液体冷却剂(如去离子水、纳米流体)和导热界面材料(TIMs)被广泛采用。此外,石墨烯、碳纳米管等先进材料因其优异导热性能,在微电子封装领域展现出巨大潜力。

4. 自适应控制策略

传统的PID控制在复杂工况下容易出现滞后或振荡。近年来,基于机器学习的自适应控制算法(如强化学习、模糊逻辑)开始应用于热管理。例如,特斯拉Model S的电池热管理系统就采用了智能温控策略,可根据驾驶习惯和气候条件自动调整冷却强度,显著提升了续航表现。

四、典型应用场景与案例解析

案例一:新能源汽车电池热管理系统

以某国产电动车为例,其电池包采用液冷板+风冷辅助的设计。通过在电池模组间布置微通道冷却板,配合水泵和电子膨胀阀,实现分区控温。仿真阶段发现电池簇顶部易形成高温区,经优化冷却流道布局后,最高温差由12°C降至4°C,极大提升了电池一致性与安全性。

案例二:数据中心服务器散热优化

某大型云服务商在PUE(电源使用效率)优化项目中引入冷板式液冷技术,将单个服务器的散热功耗从1.2kW降至0.6kW。同时部署AI驱动的动态调速风扇系统,根据CPU负载实时调整风量,最终使整机房PUE从1.5降至1.25,年节约电费超百万元。

案例三:航空发动机热防护系统

航空发动机涡轮叶片在高温环境下工作,必须采用复杂的气膜冷却与热障涂层技术。某军用发动机项目通过CFD仿真优化冷却孔排布,结合激光熔覆工艺制造耐高温陶瓷涂层,使叶片表面温度降低约200°C,延长了使用寿命达30%以上。

五、挑战与未来发展趋势

尽管热管理系统工程取得了长足进步,但仍面临诸多挑战:

- 多目标冲突:如散热效果与能耗、体积与重量之间的权衡;

- 极端工况适应性不足:现有系统在极端温度、振动或电磁干扰下稳定性有待提升;

- 智能化水平待深化:多数系统仍依赖人工经验设定参数,缺乏真正的自主决策能力。

未来发展方向主要包括:

- 绿色低碳化:发展无氟环保冷却介质,推动自然冷却与余热回收技术;

- 智能化升级:融合AI、IoT与边缘计算,打造“感知-决策-执行”闭环系统;

- 模块化与标准化:推动热管理组件通用化设计,便于快速部署与维护;

- 跨学科融合:与材料科学、生物仿生学结合,探索新型热调控机制(如仿生散热翅片)。

总之,热管理系统工程不仅是工程技术问题,更是系统思维、创新能力和产业协同的综合体现。只有坚持科学设计、精细实施、持续迭代,才能在日益复杂的热管理需求中立于不败之地。