新风系统工程管理怎么做?如何高效规划与实施确保室内空气品质与节能双赢?

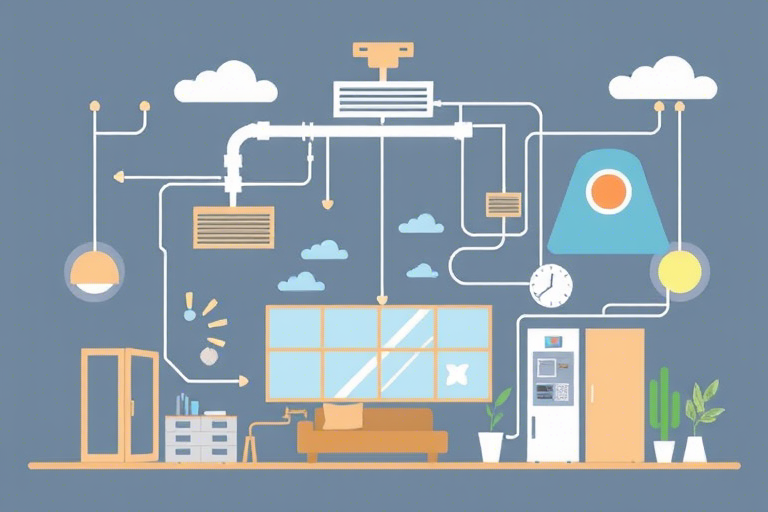

随着人们对室内环境质量要求的不断提升,新风系统作为改善建筑通风、保障健康的重要设施,其工程管理的重要性日益凸显。一个成功的项目不仅关乎空气质量达标,更直接影响到建筑能耗、运行成本及用户满意度。那么,新风系统工程管理究竟该如何开展?本文将从前期规划、设计优化、施工控制、验收调试、后期运维五大核心环节出发,系统阐述一套科学、高效的工程管理体系,帮助项目管理者实现技术落地与价值创造的双重目标。

一、前期规划:明确需求,科学论证

新风系统工程管理的第一步是深入调研与精准定位。在项目立项阶段,必须全面了解建筑类型(住宅、办公、医院、学校等)、使用功能、人员密度及当地气候条件等因素,才能制定合理的通风策略。例如,医院病房需满足更高的换气次数和空气净化标准,而办公楼则应兼顾舒适性与节能性。

同时,应进行可行性分析,评估现有建筑结构是否支持新风管道敷设,是否有足够的设备安装空间。尤其对于既有建筑改造项目,需特别注意对原有结构的破坏程度,避免因施工不当引发安全隐患。此外,还应结合国家《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736)及地方环保政策,明确系统性能指标,如新风量、PM2.5去除率、噪音限值等。

二、设计优化:集成智慧,精细计算

设计阶段是决定新风系统成败的关键。高质量的设计不仅要满足基础功能,还需融入智能化理念与绿色建筑思想。建议采用BIM(建筑信息模型)技术进行三维建模,提前模拟风道走向、风口布置及设备位置,有效规避碰撞冲突,提高施工效率。

在参数计算方面,要依据《公共建筑节能设计标准》(GB50189)进行逐项校核:根据房间人数确定最小新风量,考虑室外空气质量动态调整过滤等级;合理选择风机功率,避免“大马拉小车”造成能源浪费;利用CFD(计算流体力学)模拟室内气流组织,确保送风均匀、无死角。

值得一提的是,智能控制系统应贯穿设计全过程。通过预设传感器网络(温湿度、CO₂浓度、PM2.5监测),实现按需供风、自动启停与远程监控,既提升用户体验,也便于后期运维管理。

三、施工控制:严控质量,规范作业

施工阶段直接关系到系统最终效果。因此,必须建立严格的现场管理制度,包括材料进场检验、工序报验、隐蔽工程记录等机制。所有设备、管材、阀门均须提供合格证及第三方检测报告,严禁使用劣质产品。

风管制作与安装尤为关键。推荐采用镀锌钢板或复合保温风管,确保密封性和耐久性;风管连接处必须打胶密封,防止漏风;支吊架间距应符合规范要求,避免长期运行后变形下垂。对于高层建筑,还需做好防火封堵处理,符合消防验收标准。

同时,应加强施工人员培训,使其掌握新风系统特点与安装要点,如合理布置送风口位置、避免直吹人体、保证回风路径通畅等。必要时可引入第三方监理单位,对重点部位实施旁站监督,确保工程质量可控。

四、验收调试:全面测试,数据说话

竣工后的系统调试是验证设计意图与施工质量的重要手段。不应简单走过场,而应按照《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243)逐项执行:

- 风量平衡测试:使用热球风速仪测量各区域风口风速,核算实际新风量是否达到设计值;

- 噪声检测:在距设备1米处测量声压级,确保不超过国家标准(一般≤45dB(A));

- 过滤效率验证:委托专业机构检测初效、中效、高效滤网的实际颗粒物去除能力;

- 联动控制测试:模拟不同工况(如夜间低负荷、节假日无人状态),检查自动调节逻辑是否准确;

- 能效评估:统计全年电耗与总送风量比值,形成能效标签,为后续节能改造提供依据。

所有测试结果应形成完整文档,并由业主、设计、施工单位三方签字确认。若发现问题,必须限期整改直至达标,方可交付使用。

五、后期运维:长效保障,持续改进

新风系统的价值并非一次性投入就能体现,而是依赖于长期稳定的运行维护。良好的运维体系能够延长设备寿命、降低故障率、提升空气品质。

首先,应建立标准化巡检制度,定期更换滤网(建议每季度一次)、清洁风机叶轮、检查电机轴承磨损情况;其次,利用物联网平台实时采集运行数据,发现异常及时预警,如风量骤降可能预示滤网堵塞,CO₂超标提示通风不足。

更重要的是,应开展用户反馈收集与满意度调查,不断优化运行策略。例如,在夏季高温时段适当增加新风量以缓解闷热感,冬季则减少开启频率以防热量损失。这种“以人为本”的灵活调控,才是现代新风系统工程管理的核心竞争力。

结语:构建全生命周期管理体系

综上所述,新风系统工程管理绝非孤立的技术任务,而是一个涵盖策划、设计、建造、运营全链条的系统工程。唯有坚持“预防为主、过程可控、持续改进”的原则,才能真正实现空气品质与能源效率的双赢。未来,随着AI算法、大数据分析等新技术的融合应用,新风系统将更加智能、绿色、人性化,成为智慧建筑不可或缺的一部分。