系统工程属于管理范畴吗?如何理解其管理属性与实践价值

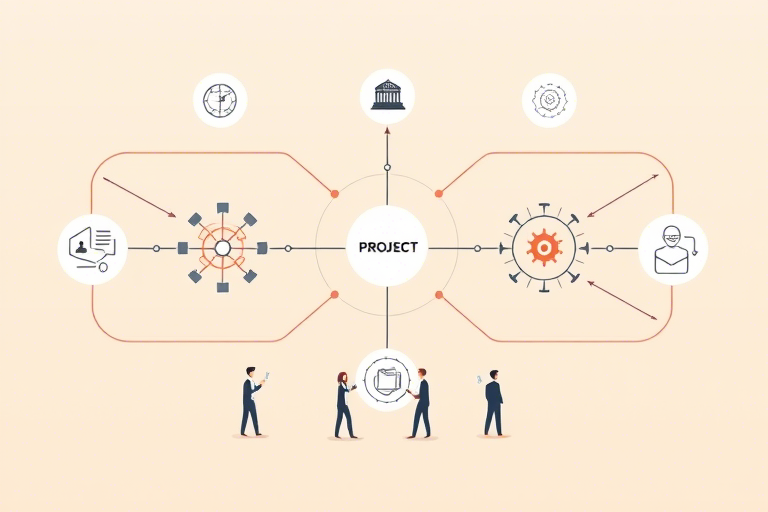

在当今复杂多变的科技与产业环境中,系统工程(Systems Engineering, SE)已从传统的工程技术领域扩展为跨学科、跨组织的综合性方法论。它不仅关注技术实现,更强调对整个系统生命周期的统筹规划与协同优化。那么,系统工程是否本质上属于管理范畴?这个问题看似简单,实则深刻,涉及我们对“系统”、“工程”和“管理”的重新定义与融合。

一、系统工程的本质:技术与管理的交汇点

传统意义上,系统工程常被归类于工程科学或应用科学,其核心任务是通过结构化的方法设计、开发、部署和维护复杂系统。例如,在航空航天、信息通信、智能制造等领域,系统工程师负责协调硬件、软件、人员、流程等要素,确保系统功能完整、性能可靠、成本可控。

然而,随着系统复杂性的指数级增长,单纯依赖技术手段已难以应对现实挑战。一个典型的例子是现代城市交通管理系统:它不仅要考虑车辆调度算法(技术),还需整合政策制定、公众参与、财政预算、数据治理等多个维度(管理)。此时,系统工程不再仅仅是“建系统”,而是要“管好系统”——这正是其管理属性的体现。

因此,系统工程可以被理解为一种高级别的管理活动:它以系统思维为基础,运用项目管理、风险管理、供应链管理、知识管理等多种工具,实现跨部门、跨层级、跨时间轴的资源整合与目标对齐。正如国际系统工程协会(INCOSE)所指出:“系统工程是一种使复杂系统成功交付的科学与艺术。”这里的“艺术”部分,正体现了其高度依赖人的决策、沟通与组织能力,而这正是管理的核心职能。

二、为什么说系统工程属于管理范畴?三个关键维度

1. 目标导向 vs. 技术实现:管理的优先级

在工程项目中,常见的误区是将系统工程等同于“技术方案设计”。但事实上,系统工程的第一步往往是需求识别与目标澄清。这一过程本质上是战略管理:确定谁需要什么、为什么需要、何时需要、以及这些需求之间的优先级关系。

例如,在医疗信息系统建设中,若仅从IT角度出发,可能只关注数据库架构和接口兼容性;但如果引入系统工程视角,则需先明确医院管理层、医生、护士、患者等不同利益相关者的诉求,并建立统一的需求基线。这种需求分析与优先排序的过程,就是典型的战略管理行为。

2. 风险控制与不确定性管理:管理的核心职能之一

系统工程强调全生命周期的风险评估与缓解策略。这不仅仅是技术风险(如故障率高),还包括组织风险(如团队协作失效)、财务风险(如预算超支)和社会风险(如合规问题)。

著名的“NASA火星气候探测器”任务失败案例(因单位换算错误导致飞船坠毁)并非纯技术失误,而是系统工程中缺乏有效的变更管理和沟通机制所致。该事件凸显了:系统工程中的“管理”不是附加项,而是保障项目成败的关键变量。

为此,系统工程发展出了成熟的风险管理框架(如ISO 31000标准的应用),要求项目管理者持续识别、评估、监控并响应潜在风险。这与企业全面风险管理(ERM)理念高度一致,进一步证明系统工程具备强烈的管理基因。

3. 跨学科整合与资源协调:组织管理的实践场景

系统工程天然面对多学科交叉、多方利益冲突的问题。例如,智能工厂的设计需同时满足机械工程师的设备布局、电气工程师的控制系统、IT人员的数据集成、管理人员的运营效率提升等多重目标。

这就要求系统工程师扮演“整合者”角色——既要懂技术细节,又要擅长沟通协调、利益平衡与绩效激励。这种角色定位,与PMO(项目管理办公室)负责人或首席运营官(COO)极为相似,本质上是在执行组织层面的系统级管理。

美国国防部在《系统工程手册》中明确提出:“系统工程是一项管理活动,其目的在于将复杂的系统需求转化为可执行的计划。”这直接将系统工程置于管理框架之下,而非仅仅作为技术支撑。

三、系统工程在管理实践中如何落地?五大应用场景

1. 战略规划与顶层设计:从愿景到蓝图

许多企业在数字化转型中陷入困境,根本原因在于缺乏系统工程式的顶层设计。比如某大型制造企业想打造“工业互联网平台”,却未能系统梳理现有资产、业务流程、数据流与人才能力,结果导致平台上线后无法真正赋能一线生产。

系统工程提供了一套完整的战略实施路径:首先进行环境扫描(SWOT+PESTEL),然后定义系统边界与目标,再分解为子系统模块,最后形成可衡量的KPI体系。这个过程本身就是战略管理与运营管理的深度融合。

2. 复杂项目管理:打破“烟囱式”运作

当前很多大中型企业面临“项目孤岛”问题——各部门各自为政,信息不互通,资源浪费严重。系统工程通过建立统一的项目治理结构(如治理委员会、阶段评审机制、变更控制流程),帮助组织实现项目间的协同与资源共享。

例如,在智慧城市建设项目中,交通、安防、环保等多个子系统原本独立开发,通过引入系统工程方法论后,实现了数据标准统一、接口规范一致、运维责任明确,最终提升了整体效益。

3. 组织变革管理:推动文化与流程重塑

系统工程不仅是对物理系统的管理,更是对组织文化的塑造。当一个企业决定从传统模式转向敏捷开发或精益生产时,系统工程可以帮助识别变革阻力、设计过渡路径、制定培训计划,并持续监测改进效果。

IBM曾用系统工程方法成功推动全球研发体系改革,其关键在于建立了“变革管理矩阵”,将技术升级、人员调整、流程再造纳入同一管理系统,从而减少了变革阵痛期。

4. 产品组合管理:优化资源配置效率

对于拥有多个产品的公司而言,如何分配研发资源、市场投入与人力资源是一个巨大的管理难题。系统工程提供了一个“组合视图”——通过建立产品生命周期模型、价值流映射图、投资回报率预测模型,帮助企业做出更科学的决策。

苹果公司在iPhone系列产品迭代中广泛应用系统工程思想,不仅关注单款手机的技术创新,还统筹考虑生态系统的完整性、供应链稳定性与用户粘性,实现了从单品到平台的战略跃迁。

5. 可持续发展与社会责任:系统工程的新使命

近年来,“ESG”(环境、社会、治理)成为企业管理的重要议题。系统工程因其整体性视角,能够帮助企业评估项目对环境的影响、员工福祉、社区关系等方面的综合效应。

例如,新能源汽车企业不仅要考虑电池能量密度(技术指标),还要评估原材料来源是否可持续、回收体系是否健全、制造过程碳排放是否达标。这些都需要系统工程式的综合判断与管理决策。

四、未来趋势:系统工程与管理融合的深化方向

1. 数字孪生驱动的动态管理

随着数字孪生(Digital Twin)技术的发展,系统工程正在迈向实时、可视、可预测的管理模式。企业可以通过虚拟仿真模拟不同管理策略的效果,提前发现潜在问题,从而实现精细化管理。

2. AI赋能的决策支持系统

人工智能正逐步嵌入系统工程流程,用于自动化需求分析、风险预测、资源调度等环节。这将进一步提升管理效率,但也对管理者提出了更高要求:必须学会与AI协同决策,而非完全依赖算法。

3. 全球化背景下的跨文化管理

随着跨国合作日益频繁,系统工程必须考虑文化差异、法律合规、伦理标准等因素。未来的系统工程师将是“全球视野+本地执行”的复合型管理者。

结语:系统工程属于管理范畴——这是认知升级,也是行动指南

综上所述,系统工程绝非仅仅是技术工具箱,而是一套深植于管理逻辑的系统性方法论。它教会我们用整体观看待问题,用结构化思维解决问题,用协同机制推动变革。无论你是企业高管、项目经理还是技术专家,理解这一点都将极大提升你的决策质量与执行效能。

在这个VUCA时代(易变、不确定、复杂、模糊),唯有掌握系统工程的管理本质,才能真正驾驭复杂世界,创造可持续的价值。