能耗管理系统工程配置怎么做才能实现高效节能与智能管理?

在当今能源成本不断攀升、碳排放压力日益加大的背景下,企业对能耗管理的重视程度达到了前所未有的高度。能耗管理系统(Energy Management System, EMS)作为实现精细化、智能化用能管理的核心工具,其工程配置的合理性直接决定了系统运行效率、节能效果以及长期投资回报率。那么,如何科学、系统地进行能耗管理系统工程配置?本文将从需求分析、硬件选型、软件平台搭建、数据采集与处理、系统集成、安全防护、运维机制等维度,深入探讨一套完整的配置方案,帮助企业构建一个真正“看得清、管得住、控得准”的能耗管理体系。

一、明确目标:能耗管理系统工程配置的起点

任何成功的工程配置都始于清晰的目标设定。对于能耗管理系统而言,首要任务是明确项目的核心诉求:

- 节能目标:是单纯追求降低总能耗,还是聚焦于特定高耗能设备或工序?例如,某工厂可能希望将空压机系统的综合能效提升15%。

- 合规要求:是否需要满足国家或地方的强制性节能标准(如《工业企业能源管理导则》)、绿色建筑认证(如LEED、BREEAM)或碳足迹核算要求?

- 运营优化:除了节能,是否希望通过数据分析优化生产调度、设备维护周期,从而提高整体运营效率?

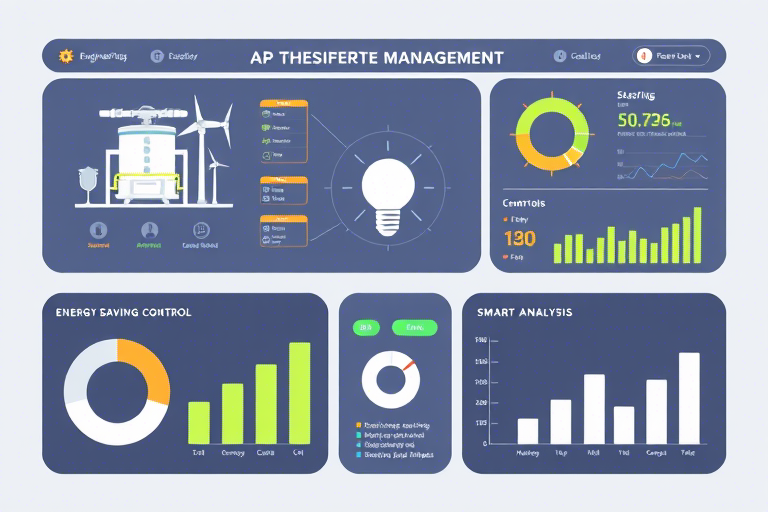

- 管理可视化:管理层是否需要实时、直观的能耗数据仪表盘来支持决策?

只有明确了这些目标,才能有针对性地设计配置方案,避免盲目投入。例如,若目标是“实时监控”,则需重点配置高频数据采集点;若目标是“长期趋势分析”,则需关注数据存储和历史数据挖掘能力。

二、全面调研:摸清家底,识别关键节点

工程配置的第一步是进行详尽的现场调研。这不仅是技术层面的勘察,更是对业务流程的理解:

- 能源种类梳理:明确企业使用的能源类型(电、水、气、蒸汽、压缩空气等),并识别每种能源的计量点(电表、水表、流量计等)。

- 用能单元划分:按车间、产线、设备甚至具体工艺环节划分用能单元,这是后续数据归因分析的基础。

- 现有设施评估:检查现有计量设备的精度、通讯能力(是否支持Modbus、BACnet、MQTT等协议)、布线情况及是否具备升级潜力。

- 痛点诊断:通过访谈用户、查阅历史报表,找出当前能耗管理的痛点,如:数据孤岛严重、人工抄表效率低、异常报警不及时等。

调研结果将直接影响后续的硬件部署策略和系统功能设计。例如,如果发现部分区域存在大量老旧机械式电表,配置方案中就必须包含更换为智能电表的预算和计划。

三、硬件层配置:构建稳定可靠的数据采集网络

硬件是EMS的“神经末梢”。合理的硬件配置确保了数据采集的准确性、实时性和可靠性。

1. 数据采集终端(智能传感器与计量表)

- 选择原则:根据精度要求(如0.5级或更高)、环境适应性(温度、湿度、粉尘)、通信方式(有线RS485/以太网、无线LoRa/NB-IoT)进行选型。

- 典型配置:电力回路采用智能电表(支持双向计量);水、蒸汽管道采用超声波或涡轮流量计;空调、锅炉等设备安装温湿度传感器和压力传感器。

- 冗余设计:对关键用能单元(如生产线主电源)可配置双表或多表冗余,提高数据可信度。

2. 网络传输设备

- 本地网络:优先选用工业级以太网交换机,确保抗干扰能力强、稳定性高。对于分散布局的厂区,可采用光纤骨干网+交换机接入模式。

- 远程传输:对于无法敷设网线的区域,可利用4G/5G或NB-IoT模组,实现数据远程上传至云平台或边缘计算网关。

- 安全性:所有网络设备应启用VLAN隔离、访问控制列表(ACL)等基础安全措施,防止非法访问。

3. 边缘计算网关(可选但推荐)

- 作用:在靠近数据源处进行初步数据清洗、聚合、异常检测,减轻云端压力,提升响应速度。

- 配置建议:选择工业级嵌入式设备(如ARM架构),具备一定计算能力(CPU≥2核,内存≥2GB),支持多种协议转换(Modbus RTU/TCP、OPC UA、BACnet等)。

一个典型的硬件配置示意图如下:工厂内各设备→智能电表/传感器→边缘网关(数据预处理)→工业交换机→核心服务器/云平台。

四、软件平台搭建:打造智能分析与决策中枢

软件平台是EMS的“大脑”,决定了系统能否从数据中提炼价值。

1. 架构设计

- 分层架构:推荐采用“前端展示层 + 业务逻辑层 + 数据服务层 + 数据存储层”结构,便于扩展和维护。

- 部署模式:可根据企业IT现状选择私有化部署(本地服务器)、公有云部署(如阿里云、华为云)或混合部署(敏感数据本地处理,非敏感数据上云)。

2. 核心功能模块

- 实时监测与可视化:提供多维度仪表盘(按时间、区域、设备、能源类型),支持图表、地图、热力图等多种形式展示。

- 能耗分析:自动计算单位产品能耗(如吨产品耗电量)、对比基准值(如历史同期、行业标杆),生成日报、周报、月报。

- 异常报警:设定阈值规则(如单日用电量突增30%),触发短信/邮件/APP推送,快速定位问题源头。

- 预测与优化:基于历史数据和AI算法(如LSTM、随机森林),预测未来能耗趋势,辅助排产优化(如避开峰谷电价时段生产)。

- 报告与合规:自动生成符合政府或认证机构要求的标准化报告模板,一键导出PDF或Excel。

3. 数据治理

- 数据清洗:剔除无效数据(如断线、零值)、校正漂移数据,保证分析准确性。

- 标签体系:建立统一的设备编码、能源类别、计量单位等元数据标准,避免数据混乱。

- 权限管理:按角色分配访问权限(如厂长看全局,班组长看本车间),保障数据安全。

五、系统集成:打通数据孤岛,实现信息融合

现代企业往往已有ERP、MES、SCADA等系统。EMS不是孤立存在的,必须与其无缝集成,才能发挥最大价值。

- 接口开发:通过API(RESTful或SOAP)对接现有系统,获取生产计划、设备状态、工艺参数等辅助数据。

- 数据联动:例如,当MES系统下达生产任务时,EMS可根据该任务估算能耗,并反馈给生产调度系统用于优化排程。

- 统一门户:整合所有系统入口,形成“一站式”管理界面,提升用户体验。

集成过程中需特别注意数据一致性问题,建议使用中间件(如Kafka)进行消息队列缓冲,避免系统间直接调用带来的延迟和故障传播风险。

六、安全防护:筑牢数据与系统防线

随着物联网设备增多,EMS面临的安全威胁也日益复杂。必须采取多层次防护措施:

- 物理安全:重要设备(如服务器、网关)放置在专用机房,配备门禁、视频监控。

- 网络安全:实施防火墙策略、入侵检测(IDS)、防病毒软件;对远程访问启用VPN或零信任架构。

- 应用安全:对平台进行渗透测试,修复SQL注入、XSS等常见漏洞;定期更新补丁。

- 数据安全:对敏感数据加密存储(AES-256),备份策略要遵循“3-2-1”原则(3份副本、2种介质、1份异地)。

七、运维机制:确保系统长期有效运行

再好的配置也需要良好的运维支撑。建议建立以下机制:

- 日常巡检:每周检查设备状态、数据链路通畅性,记录运行日志。

- 定期校准:每年对计量仪表进行专业校验,确保数据准确无误。

- 用户培训:分层级开展培训(管理员、操作员、管理人员),提升使用熟练度。

- 持续优化:根据实际运行效果,动态调整报警阈值、分析模型参数,让系统越用越聪明。

总之,能耗管理系统工程配置是一项系统工程,涉及技术、管理、人员等多个方面。唯有从目标出发、深入调研、合理选型、精细设计、严格实施,并辅以完善的运维机制,方能在复杂的工业环境中落地生根,真正为企业带来可持续的节能效益和管理提升。