水利系统工程管理总结:如何提升项目效率与可持续性?

引言:水利系统工程管理的重要性

水利系统工程作为国家基础设施的重要组成部分,承担着防洪抗旱、水资源调配、水环境保护和生态修复等多重功能。随着气候变化加剧、城市化进程加快以及人口增长带来的水资源压力增大,对水利系统的科学化、精细化管理提出了更高要求。如何有效总结水利系统工程管理的经验与教训,提炼可复制的管理模式,已成为行业亟需解决的关键课题。

一、水利系统工程管理的核心内容回顾

水利系统工程管理涵盖从规划立项、设计施工到运行维护的全生命周期管理,涉及多学科交叉、多部门协同和多方利益平衡。其核心内容包括:

- 项目前期管理:包括可行性研究、环境影响评估、资金筹措与风险分析,确保项目落地前具备科学依据与政策支持。

- 建设过程管理:涉及质量控制、进度监控、安全管理与合同执行,是保障工程实体符合设计标准的关键环节。

- 运行维护管理:强调设施设备的日常巡检、定期检修、信息化监测与应急响应机制,延长工程寿命并保障安全运行。

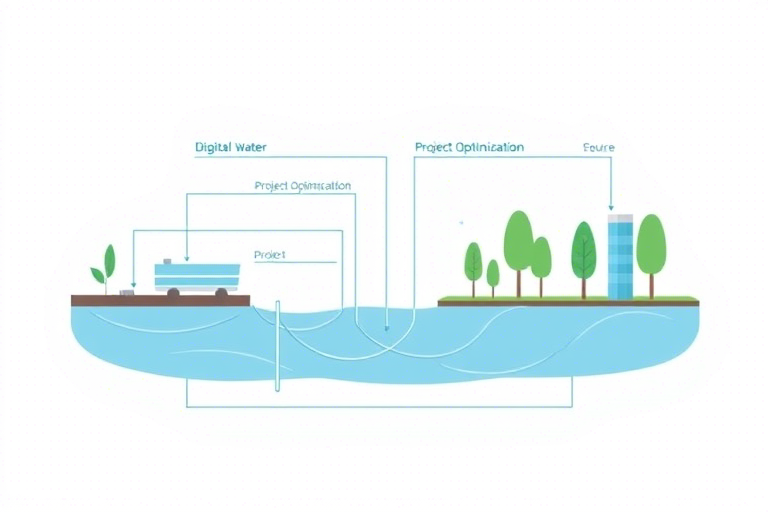

- 数字赋能管理:利用BIM(建筑信息模型)、GIS(地理信息系统)、物联网(IoT)等技术实现可视化、智能化管理,提升决策效率。

- 公众参与与社会监督:推动信息公开透明,增强社区居民对水利工程的理解与支持,形成共建共治共享格局。

二、典型成功案例分析:经验提炼与启示

以长江三峡水利枢纽工程为例,该工程在管理上实现了“全过程闭环+多层级联动”的模式:一是建立由国务院牵头的跨部门协调机制,统一调度资源;二是引入第三方监理机构实施全过程质量监管;三是构建智能调度平台,实现洪水预报、发电优化与航运协调的动态平衡。这一案例表明,有效的组织架构与技术创新相结合,能显著提升工程效能。

另一个典型案例是浙江省“五水共治”中的小流域综合治理项目。通过整合农业灌溉、农村供水、生态补水等功能于一体,项目不仅提升了水资源利用率,还带动了当地乡村旅游发展。其成功在于坚持“问题导向+群众参与”,将村民纳入管护队伍,形成“谁受益、谁负责”的责任机制。

三、当前存在的主要问题与挑战

尽管我国水利系统工程管理取得长足进步,但仍面临以下突出问题:

- 管理碎片化严重:不同区域、不同层级的管理部门职责不清,存在重复投入或监管盲区。

- 数字化转型滞后:许多中小型水利工程仍依赖人工记录与纸质台账,难以支撑精准决策。

- 运维资金不足:部分工程建成后缺乏持续投入机制,导致设施老化、功能退化。

- 人才储备薄弱:既懂工程技术又熟悉管理流程的复合型人才稀缺,制约高质量发展。

- 公众认知度低:群众对水利设施重要性的认识不足,易引发矛盾冲突(如征地补偿争议)。

四、系统性改进路径:从总结走向实践

基于上述问题,水利系统工程管理应从以下几个维度进行系统性优化:

1. 构建统一高效的管理体系

建议设立国家级水利工程项目管理平台,统筹规划、审批、实施与监督全流程,打破行政壁垒。同时,推广“河长制”“湖长制”经验,明确属地责任,强化基层执行力。

2. 推动智慧水利建设

加快BIM+GIS融合应用,开发适用于中小水库、灌区的轻量化数字孪生系统;部署传感器网络实时采集水位、流量、水质数据,结合AI算法预测潜在风险,提前预警处置。

3. 建立长效运维保障机制

探索“政府主导+社会资本参与”的PPP模式,鼓励企业投资运营小型水利工程;设立专项维修基金,确保工程进入稳定运行期后仍有资金保障。

4. 加强人才培养与知识传承

高校增设“水利工程项目管理”方向课程,培养懂技术、会管理的新一代工程师;组织行业内部经验交流会,编制《水利系统工程管理手册》,推动优秀做法制度化、标准化。

5. 提升公众参与度与社会认同感

开展水利科普进校园、进社区活动,利用短视频、VR体验等方式普及水利知识;建立意见反馈渠道,让公众参与到工程选址、设计方案讨论中来,增强归属感。

五、未来展望:迈向绿色、韧性、智慧的水利新时代

面对全球气候变化和极端天气频发的趋势,水利系统工程管理必须向绿色低碳、韧性适应、智能高效的方向迈进。例如,在新建工程中优先采用生态友好型材料和技术,减少碳排放;在老旧工程改造中融入海绵城市理念,提升城市内涝应对能力;在管理方式上全面拥抱数字化转型,打造“看得见、管得住、控得准”的现代化治理体系。

总而言之,水利系统工程管理不是简单的技术堆砌,而是一项复杂的系统工程,需要战略思维、技术支撑与人文关怀的深度融合。只有不断总结经验、勇于创新突破,才能真正实现“让每滴水都发挥最大价值”的目标,为国家可持续发展提供坚实保障。