引汉济渭工程管理系统:如何实现智慧化建设与高效运维

引汉济渭工程作为中国西部地区重要的战略性水资源调配项目,其复杂性、长距离、多标段的特性对工程管理提出了极高要求。传统管理模式已难以满足现代水利工程建设中精细化、实时化、协同化的管理需求。因此,构建一个功能完备、技术先进、运行稳定的引汉济渭工程管理系统,成为保障工程高质量推进和长效安全运行的核心支撑。

一、系统建设背景与必要性

引汉济渭工程横跨秦岭南北,涉及汉江流域水源区与关中平原用水区之间的巨大水量调配,总调水规模达15亿立方米/年,线路长达约98公里(含隧洞、泵站、输水管道等)。该工程不仅是国家“十三五”重大水利工程,更是陕西省经济社会可持续发展的生命线。

然而,在如此庞大的基础设施网络中,若缺乏统一的信息平台进行统筹调度,极易出现以下问题:

- 各施工标段数据孤岛严重,信息传递滞后;

- 质量、安全、进度管控依赖人工巡查,效率低且易出错;

- 设备运行状态无法实时感知,故障响应慢;

- 决策层缺乏可视化、可量化的大数据分析支持。

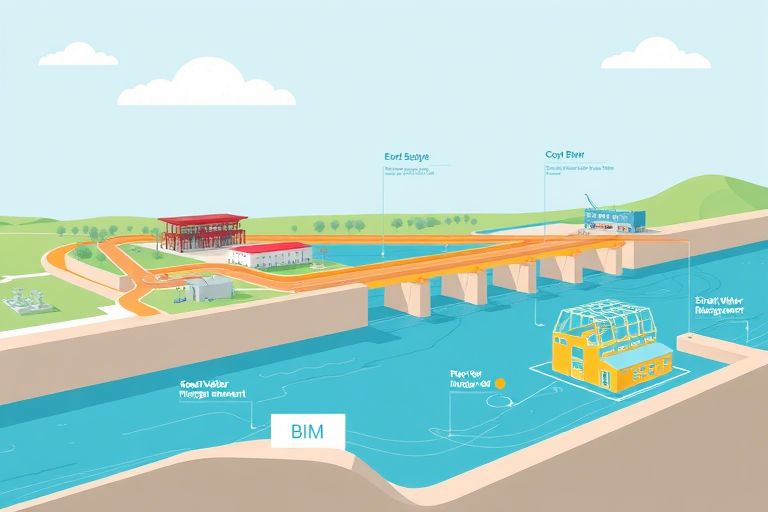

正因如此,打造一套融合物联网、大数据、云计算、BIM建模、GIS空间分析等先进技术的引汉济渭工程管理系统,已成为提升工程全生命周期管理水平的关键举措。

二、系统核心功能设计

1. 全过程数字化管理模块

该模块涵盖从立项、设计、招标、施工到竣工验收的全过程数据采集与闭环管理。通过移动端APP+PC端Web系统的组合方式,实现施工日志、隐蔽工程影像记录、材料进场检验、工序报验等信息在线填报与审核,确保每一个环节可追溯、可审计。

2. 智慧工地监控系统

部署高清视频监控、智能AI识别摄像头、环境监测传感器(PM2.5、温湿度、噪声)等设备,结合边缘计算节点,自动识别人员未佩戴安全帽、违规作业、区域入侵等行为,并即时推送告警至管理人员手机或大屏。同时,对塔吊、升降机等特种设备进行远程状态监测,预防机械故障引发事故。

3. 工程质量与安全管理系统

建立原材料抽检数据库、混凝土强度检测曲线、钢筋焊接质量档案等,利用AI图像识别技术辅助质量评定。对于高风险作业面(如深基坑、隧洞开挖),设置电子围栏并联动报警装置,一旦有人闯入立即切断电源或启动应急广播。

4. 运行维护智能调度平台

针对泵站、调蓄池、输水管线等关键设施,开发基于数字孪生的运维模型。通过传感器实时采集压力、流量、振动频率等参数,结合历史数据预测设备寿命与潜在故障点,自动生成维修工单并优化排班计划,减少非计划停机时间。

5. 数据可视化与辅助决策中心

集成GIS地图展示全线设施分布,叠加实时水位、流速、用电负荷等动态信息。利用Power BI或定制化仪表盘,为管理层提供多维度的数据看板,如进度偏差率、质量安全事件统计、投资效益分析等,助力科学决策。

三、关键技术应用与创新亮点

1. BIM+GIS深度融合技术

将三维建筑信息模型(BIM)与地理信息系统(GIS)无缝融合,形成覆盖整个工程范围的空间数字底座。不仅可用于虚拟仿真推演施工方案,还能在运维阶段快速定位故障点,极大缩短抢修响应时间。

2. 边缘计算赋能现场智能处理

在施工现场部署边缘计算网关,实现本地化数据预处理与规则判断,降低云端传输压力,提高异常事件响应速度。例如,当某个隧道内CO浓度超标时,边缘节点可在秒级内触发通风设备开启,无需等待服务器指令。

3. 多源异构数据治理能力

系统打通来自监理单位、施工单位、第三方检测机构等多个来源的数据接口,统一清洗、标准化入库,解决以往数据格式混乱、字段不一致的问题,为后续AI建模打下坚实基础。

4. 数字孪生驱动的全生命周期管理

基于物理实体的数字镜像,构建贯穿设计—施工—运营各阶段的数字孪生体。工程师可通过VR设备进入虚拟工地,模拟极端天气下的结构稳定性或洪水倒灌情景,提前制定应急预案。

四、实施路径与阶段性目标

第一阶段:基础能力建设(0-12个月)

完成系统架构设计、硬件部署(摄像头、传感器、边缘节点)、基础数据录入及权限配置,上线质量、安全、进度三大核心子系统。

第二阶段:深化应用拓展(13-24个月)

接入更多智能化设备,如无人机巡检、智能穿戴设备(安全帽内置GPS),推广移动办公场景,实现“无纸化”审批流程;初步建立数据中台,开展趋势预测类分析。

第三阶段:智慧化全面落地(25-36个月)

建成完整的数字孪生平台,实现工程资产全生命周期可视化管理;引入AI算法优化资源配置,如根据天气预报调整施工计划,降低能耗成本;形成可复制推广的“智慧水利”样板案例。

五、预期成效与价值体现

引汉济渭工程管理系统的落地将带来显著的社会、经济与生态效益:

- 社会效益:提升工程透明度,增强公众信任感;强化应急响应能力,保障沿线居民用水安全。

- 经济效益:预计可降低整体运维成本15%-20%,减少停工损失超亿元;提高施工效率,缩短工期约10%。

- 生态效益:通过精准调控水量分配,避免水资源浪费;减少人为干预带来的环境污染风险。

更重要的是,这套系统将成为未来全国同类大型水利工程信息化建设的重要参考模板,推动我国水利行业向数字化、智能化转型迈出了实质性步伐。

六、结语

引汉济渭工程管理系统不仅仅是一个IT工具,它是一场关于工程管理模式的根本变革。从被动响应转向主动预防,从经验驱动转向数据驱动,从分散管理转向集中协同——这是新时代对水利基建提出的全新命题,也是我们用科技力量守护绿水青山的责任担当。