系统集成管理 软件工程:如何实现高效协同与高质量交付

在当今数字化转型加速的背景下,软件系统日益复杂,企业需求更加多样化。单一模块或独立系统的开发已难以满足业务发展的需要,系统集成管理成为软件工程的核心环节之一。它不仅关乎技术层面的兼容性与稳定性,更涉及跨团队协作、流程优化和质量保障等多重挑战。

什么是系统集成管理?

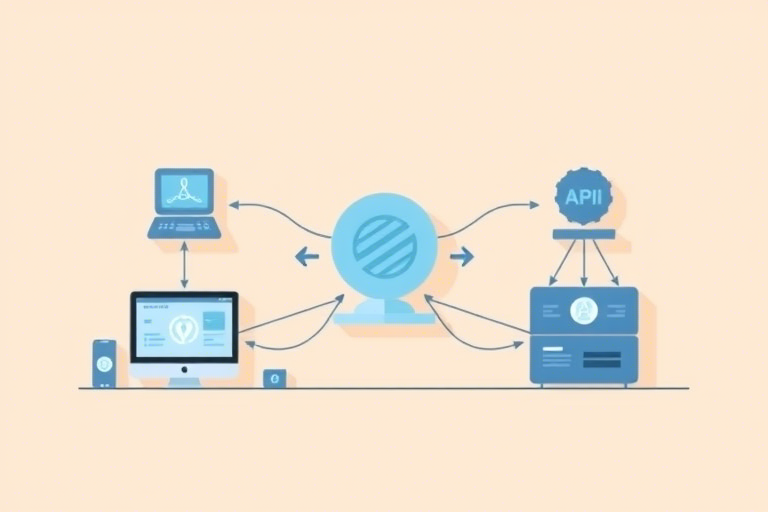

系统集成管理(System Integration Management, SIM)是指通过标准化的方法和技术手段,将多个独立的子系统、软硬件组件、数据源和服务整合为一个统一、协调运作的整体。其目标是实现信息共享、功能互补和业务流程自动化,从而提升整体效率与用户体验。

在软件工程中,系统集成不仅是开发阶段的收尾工作,更是贯穿需求分析、设计、开发、测试、部署及运维全生命周期的关键活动。有效的系统集成管理能够显著降低项目风险,缩短交付周期,并增强系统的可扩展性和可维护性。

为什么系统集成管理如此重要?

随着微服务架构、云原生技术、DevOps实践的普及,系统集成不再局限于传统“黑盒”式拼接,而是演变为一种精细化治理的过程。以下几点凸显了其战略意义:

- 打破信息孤岛:不同部门、系统之间常存在数据壁垒,集成管理有助于构建统一的数据视图,支持决策智能化。

- 提升交付质量:通过早期集成测试和持续集成机制,可以及时发现接口错误、性能瓶颈等问题,避免后期大规模返工。

- 促进敏捷迭代:在快速变化的市场环境中,灵活的系统集成能力使企业能快速响应新需求,实现功能模块的按需组合与部署。

- 控制成本与风险:规范化的集成流程减少了重复开发、沟通不畅带来的浪费,同时降低了因集成失败导致的业务中断风险。

系统集成管理的关键步骤

1. 需求对齐与规划

任何成功的系统集成都始于清晰的需求定义。这一步骤要求项目经理、业务分析师、架构师和最终用户共同参与,明确各子系统之间的交互逻辑、数据流向以及非功能性需求(如安全性、可用性、性能指标)。

建议采用端到端业务流程建模工具(如BPMN),可视化地描绘集成场景,确保各方理解一致。例如,在金融行业,支付系统与客户管理系统、风控系统之间的集成必须严格遵循合规要求,提前识别潜在冲突点。

2. 架构设计与标准制定

架构设计决定了系统集成的成败。推荐使用分层架构 + 微服务模式,并通过API网关统一对外暴露服务接口,内部则采用事件驱动或消息队列实现松耦合通信。

同时,建立统一的技术标准至关重要,包括但不限于:

- API规范(RESTful / GraphQL)

- 数据格式(JSON / XML / Protobuf)

- 认证授权机制(OAuth2 / JWT)

- 日志与监控规范(OpenTelemetry / ELK Stack)

这些标准不仅能减少技术债务,还能提高未来扩展的灵活性。

3. 持续集成与自动化测试

现代软件工程强调“左移”理念——即尽早发现问题。在系统集成阶段,应构建完整的CI/CD流水线,自动执行单元测试、接口测试、集成测试和安全扫描。

工具链示例:

- GitLab CI / Jenkins / GitHub Actions 实现代码提交触发构建

- Postman / SoapUI / Karate 进行API功能验证

- Selenium / Cypress 支持前端页面集成测试

- OWASP ZAP / SonarQube 扫描漏洞与代码质量问题

通过自动化测试,可在每次变更后快速反馈结果,极大提升集成效率与信心。

4. 接口管理与版本控制

接口是系统间沟通的语言。良好的接口管理策略包括:

- 使用Swagger / OpenAPI文档化接口定义

- 引入API生命周期管理平台(如Apigee、Kong)

- 实施严格的版本控制策略(语义化版本号 v1.0.0 → v2.0.0)

- 设置降级机制与熔断策略(Hystrix / Resilience4j)

这样既能保证向后兼容性,又能平滑过渡到新版本,避免因接口变更引发连锁故障。

5. 监控、日志与故障排查

集成系统一旦上线,就需要全天候运行监控。建议部署集中式日志收集(ELK)、指标采集(Prometheus + Grafana)和分布式追踪(Jaeger / Zipkin)三位一体的可观测性体系。

当出现异常时,可通过调用链追踪快速定位问题源头,比如某个微服务响应缓慢是否由数据库锁争用引起?还是网络延迟造成的超时?这种细粒度的洞察力对于保障系统稳定至关重要。

常见挑战与应对策略

挑战一:异构系统兼容性差

很多企业拥有多年积累的遗留系统(Legacy Systems),它们可能基于不同的编程语言、数据库甚至操作系统。直接集成难度大且成本高。

对策:引入中间件或适配器(Adapter Pattern),如使用Apache Camel、MuleSoft等ESB(企业服务总线)来封装差异;或采用容器化技术(Docker + Kubernetes)隔离环境,逐步迁移至现代化架构。

挑战二:团队协作低效

开发、测试、运维团队各自为政,缺乏统一目标,容易造成责任模糊、进度滞后。

对策:推行DevOps文化,建立跨职能小组(Cross-functional Teams),借助Jira、Confluence等协作工具实现任务透明化;定期举行站会、回顾会议,强化沟通闭环。

挑战三:缺乏统一的质量保障机制

部分项目仅在最后阶段做集成测试,导致问题堆积,修复代价高昂。

对策:建立质量门禁(Quality Gate)机制,在CI流程中嵌入静态代码分析、覆盖率检测、安全扫描等门槛条件,未达标则阻止合并到主干分支。

最佳实践案例分享

案例一:某电商平台的订单中心集成项目

该平台原有系统分散于库存、物流、支付等多个子公司,每次下单都要人工介入协调。通过引入API网关+事件驱动架构,实现了订单创建→库存扣减→支付处理→物流派单的全自动流转,订单处理时间从平均30分钟缩短至5分钟以内。

案例二:医疗信息化系统的互联互通

一家三甲医院希望打通门诊、检验、影像、电子病历等多个子系统。采用HL7/FHIR标准进行数据交换,配合FHIR服务器作为中间枢纽,成功实现了患者信息的跨系统同步,医生查房效率提升40%,误诊率下降25%。

结语:走向智能化的系统集成管理

未来的系统集成管理将不仅仅是技术层面的问题,而是融合了AI辅助决策、低代码平台、数字孪生等新兴技术的综合解决方案。例如,利用机器学习预测接口异常趋势,或基于知识图谱自动生成集成方案建议。

总之,系统集成管理是连接软件工程理论与实际落地的桥梁。只有深刻理解其本质、掌握关键方法论并不断迭代优化,才能真正实现高效协同与高质量交付,为企业数字化转型注入持久动力。