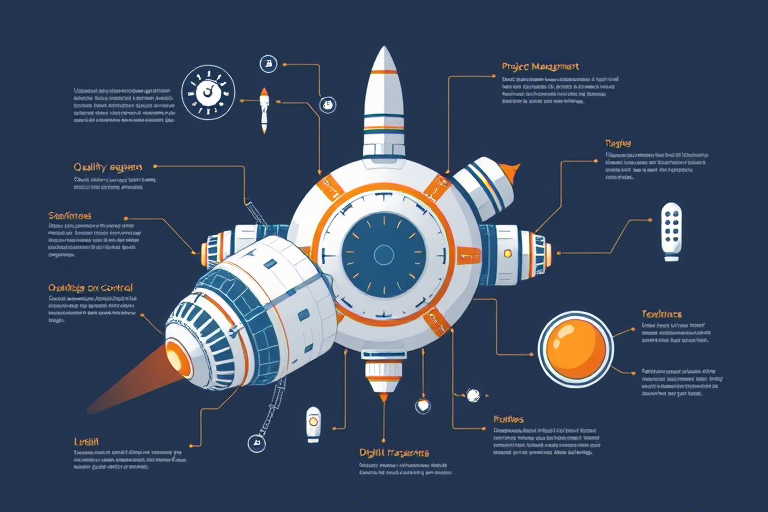

航天器系统工程管理:如何实现复杂任务的高效协同与质量保障

航天器系统工程管理是现代航天科技发展的核心驱动力,它不仅是技术集成的桥梁,更是多学科、多团队、跨部门协同作战的指挥中枢。面对日益复杂的航天任务(如深空探测、空间站建设、星座组网等),传统的项目管理模式已难以满足对成本、进度和质量的严苛要求。因此,如何科学构建并有效实施航天器系统工程管理体系,成为提升国家航天竞争力的关键议题。

一、航天器系统工程管理的核心内涵

航天器系统工程管理并非简单的“项目管理”,而是一种以系统思维为指导、贯穿全生命周期的综合管理方法论。其核心在于:

- 整体性视角:从需求定义到退役回收,覆盖航天器设计、制造、测试、发射、在轨运行及维护的全过程;

- 跨专业融合:整合结构、热控、电源、通信、导航、推进等多个子系统,实现功能耦合与性能最优;

- 风险管理前置:识别潜在失效模式,建立预防机制,降低不确定性带来的损失;

- 标准化与规范化:通过ISO、NASA-STD、GB等标准体系,确保流程可控、数据可追溯、接口一致;

- 以人为本的组织文化:培养工程师的责任意识、协作精神与创新思维。

二、关键管理实践:从理念到落地

1. 系统需求工程——奠定成功基石

需求是航天器设计的起点,也是后续所有工作的依据。高质量的需求必须具备“可验证性”、“无歧义性”和“可追溯性”。例如,在嫦娥五号任务中,地面控制中心对月面采样机械臂的运动轨迹提出了精确到毫米级的要求,这一需求直接决定了控制系统的设计方案和测试验证路径。

建议采用基于模型的需求工程(MBSE)方法,利用SysML等建模工具将抽象需求转化为可视化逻辑图谱,便于团队理解和执行。

2. 阶段评审制度——质量控制的防火墙

航天器开发通常分为概念阶段、初样阶段、正样阶段和飞行试验阶段。每个阶段结束前必须进行严格的评审会议(如PDR、CDR、FRR)。这些评审不仅检查技术指标是否达标,还评估风险控制措施的有效性。

典型案例:美国NASA的火星探测车“毅力号”在初样阶段因陀螺仪冗余设计不足被暂停研发两周,最终通过增加备份单元解决了潜在故障点,避免了发射后无法修复的重大风险。

3. 供应链与集成测试——确保硬件可靠性

航天器由数百个子系统组成,涉及上千家供应商。如何协调各方资源、统一技术规范、保证零部件一致性?答案在于集中式供应链管理系统(SCM)和系统集成测试(SIT)。

例如,中国北斗导航卫星星座建设中,建立了国家级的元器件准入清单和质量保证协议,所有关键部件需通过环境应力筛选(ESS)和寿命验证,才能进入总装环节。

4. 数据驱动决策——提升管理透明度

传统手工记录易出错且效率低。现代航天器管理强调数字孪生和项目仪表盘的应用。通过实时采集设备状态、人员工时、物料消耗等数据,管理者可以快速定位瓶颈,优化资源配置。

欧洲空间局(ESA)在其“猎户座”飞船项目中部署了AI辅助的风险预测模块,能提前7天预警可能延期的子系统,帮助项目经理及时调整计划。

5. 文化与人才建设——隐形但决定性的因素

再先进的流程也离不开人。航天领域特有的高风险特性要求从业人员具备极强的责任心、严谨态度和跨文化沟通能力。

推荐做法包括:

- 建立“零容忍”错误的文化氛围,鼓励主动上报问题而非掩盖;

- 实施导师制,让资深专家带教新人;

- 定期组织跨部门交流会,打破信息孤岛。

三、挑战与未来趋势

1. 复杂度剧增带来的管理压力

随着商业航天兴起(如SpaceX星链计划)、小型卫星普及(CubeSat)、太空旅游兴起,航天器种类更加多样化,这对系统工程管理提出了更高要求。

2. 数字化转型加速

云计算、物联网、区块链等新技术正在重塑航天器管理方式。未来有望实现:

- 远程协作平台替代传统线下会议;

- 基于区块链的文档存证确保合规审计;

- AR/VR技术用于虚拟装配与培训。

3. 国际合作与标准统一

全球航天活动日益频繁,各国在轨道资源、频率分配、空间碎片治理等方面需要协同。建立国际认可的系统工程标准(如ISO 19000系列)将成为未来竞争焦点。

四、结语:走向卓越的航天强国之路

航天器系统工程管理不是孤立的技术问题,而是国家战略能力的重要组成部分。只有将科学方法、先进工具与人文素养有机结合,才能在星辰大海的征途中走得更稳、更远。对于中国而言,加快建设具有自主知识产权的航天器系统工程管理体系,既是应对当前国际竞争的迫切需要,也是迈向航天强国的必由之路。