水利工程建设与管理系统:如何实现高效协同与智能管理?

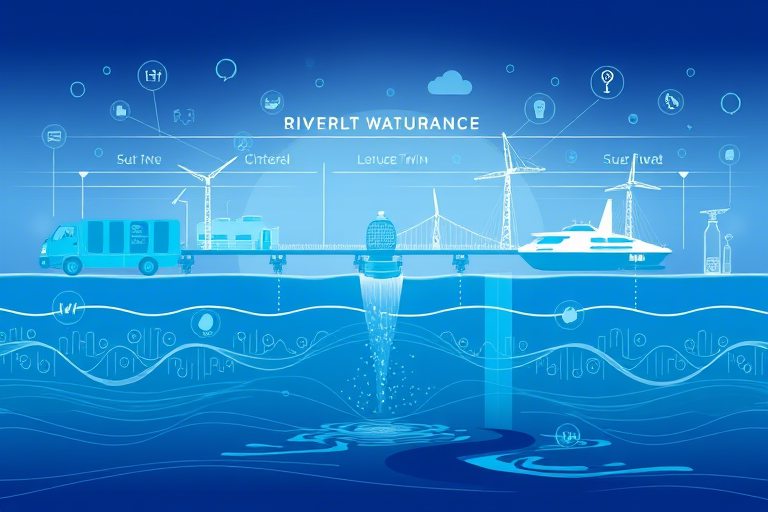

在水资源日益紧张、极端气候频发的背景下,水利工程建设与管理系统正从传统的粗放式管理向数字化、智能化转型。面对防洪减灾、水资源调配、水生态保护等多重挑战,如何构建一个集规划、设计、施工、运维于一体的智慧化管理体系,成为当前水利行业高质量发展的核心议题。

一、水利工程建设与管理的核心痛点

传统水利项目普遍存在以下问题:

- 信息孤岛严重:设计、施工、监理、运行等环节数据分散在不同系统中,缺乏统一标准,难以形成闭环管理。

- 决策依赖经验:项目进度、质量、安全控制多靠人工判断,缺乏实时数据分析支持,易出现偏差。

- 运维效率低下:设施老化、监测手段落后导致故障响应慢,影响工程效益发挥。

- 跨部门协作困难:政府、企业、科研机构之间沟通成本高,协同机制不健全。

二、水利工程建设与管理系统的构成要素

现代水利工程建设与管理系统应具备“五位一体”的能力:

1. 数字孪生平台:打造物理世界的镜像

通过BIM(建筑信息模型)、GIS(地理信息系统)和IoT传感器融合技术,建立涵盖水库、堤防、泵站、闸门等关键设施的数字孪生体。该平台可实现:

- 全生命周期可视化管理:从选址、设计到施工、运营全过程数据可视化呈现。

- 风险模拟与预警:基于历史数据与AI算法预测溃坝、渗漏、结构疲劳等风险点。

- 动态优化调度:结合气象预报与用水需求,自动调整泄洪流量或灌溉计划。

2. 智能工地管理系统:提升施工现场管控力

利用视频监控、无人机巡检、人员定位标签、智能穿戴设备等物联网手段,构建“人-机-环-管”四位一体的智能工地:

- 实时掌握施工进度与资源投入情况,减少窝工浪费。

- 自动识别违规操作(如未戴安全帽、进入危险区域),触发告警并记录。

- 集成混凝土浇筑、钢筋绑扎等关键工序的质量检测模块,确保合规性。

3. 工程质量与安全监管系统

引入区块链技术保障数据不可篡改,配合AI图像识别进行隐蔽工程验收,提高监管透明度:

- 材料溯源:每批钢材、水泥均可扫码查看出厂检验报告、运输路径。

- 隐蔽工程AI质检:对钢筋间距、保护层厚度等指标进行非接触式测量。

- 安全风险动态评估:根据天气、设备状态、作业人数等因素生成风险评分。

4. 运维智能化平台:延长设施使用寿命

针对老旧水利工程改造升级,部署远程监测与自诊断系统:

- 振动、沉降、渗压传感器实时采集数据,上传至云平台分析趋势。

- 预测性维护:提前发现轴承磨损、闸门锈蚀等问题,避免突发故障。

- 移动端APP支持抢修指令下发、维修记录归档,提升响应速度。

5. 数据治理与决策中枢

建立统一的数据中台,打通设计院、施工单位、业主单位、水务局之间的壁垒:

- 制定统一的数据标准与接口规范,实现跨系统无缝对接。

- 搭建大数据分析引擎,挖掘历年项目数据中的共性规律,辅助投资决策。

- 开发智能问答助手,为管理者提供“一键式”知识查询与建议输出。

三、典型应用场景实践案例

案例1:长江三峡水利枢纽智能运维系统

该系统整合了近10万套传感器,覆盖大坝结构健康监测、机组运行状态、上下游水情变化等多个维度。通过AI算法对异常信号进行分级报警,成功将年均非计划停机时间缩短40%,每年节约运维成本超2亿元。

案例2:浙江某市智慧河湖长制平台

集成河道巡查APP、水质在线监测仪、视频AI识别功能,实现“发现问题—派单处置—结果反馈”全流程闭环管理。过去半年内,非法排污事件同比下降67%,公众满意度显著提升。

案例3:南水北调中线工程智慧工地试点

采用5G+边缘计算架构,在隧道掘进面部署高清摄像头与震动传感器,实现掌子面安全状态实时回传。管理人员可通过VR眼镜远程查看现场状况,极大提升了复杂地形下的施工安全性。

四、未来发展趋势与挑战

1. 向“无人化”迈进:机器人替代人工完成高危作业

例如水下清淤机器人、高空巡检无人机已在部分项目试用,未来将进一步推广至更多场景。

2. AI驱动的自主决策能力增强

从“辅助决策”走向“半自主决策”,如自动调节闸门开度以应对突发暴雨,减少人为干预误差。

3. 政策法规滞后于技术发展

目前尚无全国统一的水利数字资产确权、共享机制,需加快立法进程。

4. 人才短缺制约落地效果

既懂水利又熟悉IT技术的复合型人才稀缺,高校与企业需联合培养。

五、结语:迈向智慧水利新时代

水利工程建设与管理系统不仅是技术工具,更是推动水利治理体系现代化的关键抓手。唯有坚持“数据驱动、业务融合、技术创新、制度保障”四位一体的发展路径,才能真正实现从“建得好”到“管得优”的跨越,为中国式现代化提供坚实的水安全保障。