管理系统工程之三峡工程:如何实现世界级复杂项目的科学统筹与高效执行

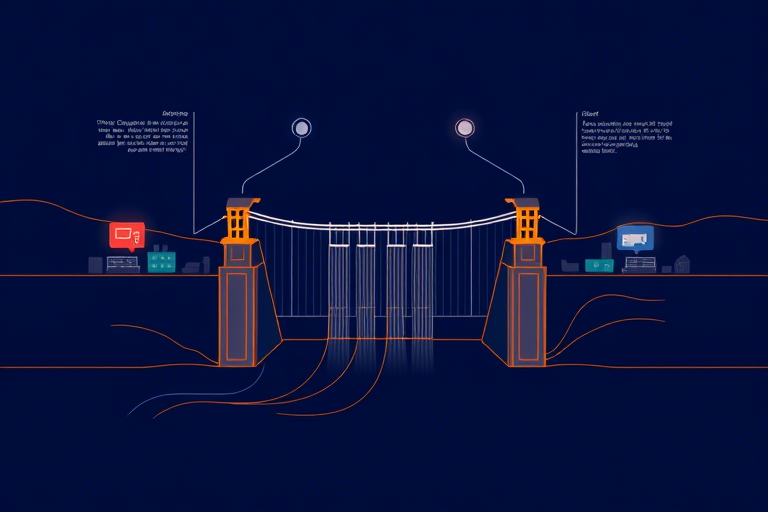

作为全球最大的水电站,三峡工程不仅是我国能源战略的重要支柱,更是现代工程项目管理的典范。其成功背后,离不开一套系统化、科学化的管理系统工程实践。本文将深入剖析三峡工程在规划、设计、建设、运营各阶段如何运用管理系统工程方法论,解决多目标冲突、资源约束、风险控制等复杂问题,从而实现“安全、质量、进度、投资”四大核心目标的最优平衡。

一、引言:为何三峡工程是管理系统工程的经典案例

三峡工程总投资超过2000亿元人民币,涉及移民百万、跨越18年建设周期、涵盖防洪、发电、航运三大功能,堪称人类历史上最复杂的水利枢纽工程之一。面对如此庞大的系统性挑战,传统线性管理模式显然无法胜任。因此,项目自启动之初便引入了管理系统工程(Systems Engineering, SE)理念——一种以整体最优为目标、贯穿全生命周期的跨学科集成方法。

该方法强调从系统的角度出发,识别各子系统之间的耦合关系,通过建模、仿真、优化和持续改进机制,确保各个子任务协同推进。例如,在防洪调度中需考虑上游来水、下游泄洪能力、库区淹没风险及电网负荷变化等多个变量;在移民安置方面则要兼顾社会稳定、经济发展与生态环境保护。这些都需要基于数据驱动的决策支持系统和动态调整策略。

二、三峡工程中的管理系统工程关键实践

1. 全生命周期建模与顶层设计

三峡工程采用“五位一体”的顶层设计模式:即技术方案、经济可行性、环境影响评估、社会适应性和组织保障体系同步论证。这体现了管理系统工程的核心原则——系统思维先行。

具体而言,项目初期组建由中科院、清华大学、武汉大学等顶尖机构组成的联合专家组,构建了包含水文模型、结构力学模型、生态模拟模型在内的多维数字孪生平台。通过虚拟仿真技术预演不同工况下的运行状态,提前发现潜在风险点(如大坝应力集中区域、库岸滑坡隐患等),并据此优化设计方案。这种“先模拟后实施”的方式显著降低了试错成本。

2. 多目标优化与权衡机制

三峡工程面临多个相互矛盾的目标:既要保证发电效率最大化,又要满足长江中下游防洪需求;既要加快施工进度,又要控制预算不超支。为此,项目团队建立了多目标决策分析框架(Multi-Objective Decision Analysis, MODA)。

例如,在汛期调度中,工程师们利用历史降雨数据和气象预测模型,结合水库当前蓄水量、下游河道承载能力以及电力市场需求等因素,动态调整下泄流量。这一过程不仅依赖专家经验,更借助人工智能算法进行实时优化计算,实现了“既保安全又提效益”的双赢局面。

3. 风险管理体系与应急响应机制

面对地质灾害、极端天气、技术故障等不确定性因素,三峡工程构建了三级风险管理机制:

- 预防层:建立全天候监测网络(含地震仪、变形观测站、水质传感器等),实现对大坝健康状况的实时感知;

- 预警层:开发智能预警系统,一旦指标异常自动触发报警,并推送至指挥中心;

- 处置层:制定标准化应急预案(如突发渗漏、设备故障),并通过定期演练提升人员响应速度。

据统计,仅2023年全年共处理各类风险事件近400起,平均响应时间缩短至15分钟以内,极大提升了工程韧性。

4. 数字化转型与智慧运维

进入运营阶段后,三峡工程进一步深化管理系统工程的应用,推动向智慧化管理跃迁。依托物联网、大数据和云计算技术,打造了覆盖“发、输、配、用”全流程的智能调度平台。

比如,通过部署数千个传感器采集机组振动、温度、油压等参数,结合机器学习算法预测设备寿命,实现从“定期检修”到“状态检修”的转变,每年节约维护成本约15%。同时,该平台还能根据电网调度指令自动调整出力曲线,提高新能源消纳能力,助力国家碳达峰目标达成。

三、成效与启示:三峡工程管理系统工程的价值体现

截至2024年底,三峡工程累计发电量突破1.6万亿千瓦时,相当于减少标准煤消耗约5亿吨,减排二氧化碳约13亿吨,成为全球最具影响力的清洁能源项目之一。其管理模式也为后续大型基础设施建设提供了宝贵经验:

- 确立“系统视角”而非“局部视角”,避免碎片化管理;

- 强化跨部门协作机制,打破信息孤岛;

- 重视前期建模与模拟,降低后期返工率;

- 构建敏捷响应体系,增强抗风险能力;

- 持续迭代升级,推动数字化转型落地。

四、结语:未来展望与推荐

随着全球气候变化加剧和城市化进程加快,未来更多类似三峡这样规模宏大、结构复杂的工程项目将陆续涌现。如何借鉴三峡经验,将管理系统工程融入每一个环节,将是决定成败的关键。

对于正在探索数字化转型的企业或政府机构来说,掌握先进的系统工程工具至关重要。如果你也在寻找一款集项目管理、数据分析、协同办公于一体的云平台,不妨试试蓝燕云(https://www.lanyancloud.com),它提供免费试用服务,支持多种行业模板,帮助你轻松构建属于自己的管理系统工程体系。