如何制作线路工程三维管理系统图?全面解析构建流程与关键技术

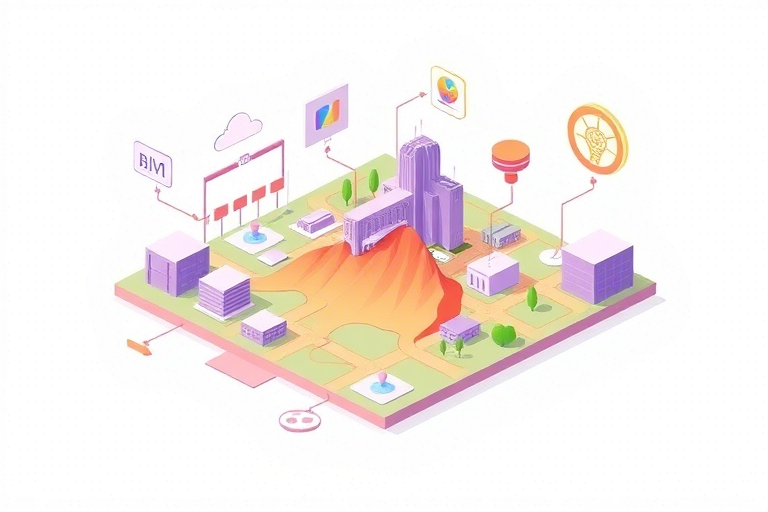

在当今数字化、智能化快速发展的背景下,线路工程(如输电线路、通信光缆、市政管线等)的建设与管理正从传统二维图纸向三维可视化系统转型。一个高效的线路工程三维管理系统图不仅能提升设计精度、施工效率和运维水平,还能实现全生命周期的数据集成与协同管理。那么,究竟该如何制作这样一套系统图?本文将从核心目标、技术架构、数据来源、建模方法到应用场景进行系统性拆解,帮助行业从业者掌握其构建全流程。

一、为什么要打造线路工程三维管理系统图?

传统线路工程依赖纸质图纸和二维CAD文件,存在信息孤岛严重、空间冲突难以发现、变更追溯困难等问题。而三维管理系统图通过整合地理空间数据、工程属性信息与实时监测数据,实现了:

- 空间可视化:直观展示线路走向、杆塔位置、地形地貌及周边设施;

- 多源数据融合:接入GIS、BIM、无人机航测、物联网传感器等数据;

- 智能分析能力:支持路径优化、碰撞检测、负荷预测、风险评估等功能;

- 全生命周期管理:从规划、设计、施工到运维阶段的信息贯通。

二、构建线路工程三维管理系统图的核心步骤

1. 明确业务需求与功能定位

首先需明确该系统服务于哪些角色(设计院、施工单位、运维单位)、解决什么问题(比如减少现场踏勘次数、提升施工安全预警能力),进而确定功能模块:

- 基础地图服务(地形、地物、行政区划)

- 线路模型管理(杆塔、导线、绝缘子、电缆沟等)

- 属性查询与统计分析

- 碰撞检测与净空分析

- 进度模拟与BIM协同

- 移动端巡检与工单派发

2. 数据采集与处理

高质量的三维模型离不开精准的数据支撑。主要数据来源包括:

- 地形数据:LiDAR点云、卫星影像、DEM数字高程模型(分辨率建议≤0.5米);

- 线路设计数据:AutoCAD或Revit中的线路坐标、杆塔编号、埋深、材料规格等;

- 地理信息数据:GIS矢量图层(河流、道路、建筑物轮廓);

- 现场实测数据:无人机航拍+倾斜摄影生成实景三维模型(适用于复杂地形);

- IoT设备数据:杆塔倾斜传感器、温湿度监测仪、视频监控等。

3. 建模方法选择与实施

根据项目规模与精度要求,可采用以下三种建模方式:

(1)参数化建模(适合标准化杆塔)

利用软件如Revit + Dynamo或Autodesk Civil 3D,基于预设模板快速生成标准化杆塔、基础结构,效率高且易于维护。

(2)精细化建模(适合特殊区域或重要节点)

使用SketchUp或3ds Max对关键部位(如跨越铁路、河流处)进行细节刻画,包含导线弧垂、金具细节、防腐涂层等。

(3)实景三维重建(适合大范围复杂环境)

通过ContextCapture或RealityCapture处理无人机拍摄照片,自动生成高精度实景三维网格模型,可用于后期比对与仿真分析。

4. 系统平台搭建与集成

推荐采用WebGL + Three.js / CesiumJS作为前端渲染引擎,结合后端API(如Spring Boot、Node.js)提供数据接口。典型技术栈如下:

| 模块 | 技术方案 |

|---|---|

| 前端可视化 | CesiumJS(支持海量地形+矢量叠加) |

| 后端服务 | Java/Spring Boot + PostgreSQL/PostGIS(空间数据库) |

| 数据存储 | 对象存储(OSS)保存原始影像、点云;MongoDB用于非结构化日志数据 |

| 权限控制 | RBAC模型 + OAuth2认证 |

5. 功能开发与测试验证

重点开发以下几个功能模块:

- 三维浏览与交互:支持鼠标拖拽、缩放、飞行模式、测量距离与角度;

- 属性联动查询:点击某根导线即可查看其型号、电流负载、历史故障记录;

- 路径优化算法:结合避让规则(如避开保护区、高压线影响区)自动推荐最优路由;

- 施工模拟动画:基于时间轴播放吊装、架线、接地施工过程;

- 移动端适配:开发轻量级App或H5页面供巡检人员使用。

三、实际应用案例分享

案例一:南方电网某省500kV输电线路项目

该项目覆盖山区丘陵地带,共设67座铁塔。通过引入三维管理系统图,实现了:

- 提前识别出3处潜在山体滑坡风险点,调整线路走向避免地质灾害;

- 施工前模拟吊车作业半径,减少现场安全隐患;

- 运维阶段通过红外热成像与三维模型叠加,快速定位过热点。

案例二:某城市地下综合管廊建设项目

该项目涉及电力、通信、给排水等多种管线交叉布置。三维系统帮助:

- 自动检测不同管线间最小间距是否符合规范(如电力与燃气间距≥1m);

- 支持BIM模型导入,实现与建筑主体结构的碰撞检查;

- 运维人员可通过VR眼镜远程查看内部情况,降低人工巡检成本。

四、常见挑战与解决方案

挑战1:数据标准不统一

不同部门使用的格式各异(DWG、IFC、Shapefile等)。解决方案是建立统一的数据治理规范,采用CityGML或IFC for Infrastructure作为交换标准。

挑战2:模型加载慢、卡顿

大型场景下渲染性能下降。可通过LOD(Level of Detail)分级加载策略,远距离显示简化模型,近距离切换高精度版本。

挑战3:缺乏专业人才

既懂工程又熟悉三维开发的人才稀缺。建议采取“高校合作+企业培训”双轨制培养机制,鼓励工程师学习Python脚本自动化建模工具。

五、未来发展趋势

随着AI与数字孪生技术的发展,线路工程三维管理系统图将进一步升级:

- AI驱动的智能诊断:自动识别异常状态(如杆塔倾斜超标、导线舞动趋势);

- 数字孪生集成:将物理世界与虚拟模型实时同步,实现预测性维护;

- 区块链存证:确保工程变更记录不可篡改,提升审计透明度;

- 元宇宙接入:支持XR设备(AR/VR/MR)沉浸式体验,辅助决策。

总之,线路工程三维管理系统图不是简单的图形展示工具,而是集成了数据、算法、流程与协作能力的新型基础设施。掌握其制作方法,不仅有助于提升工程项目质量与效率,更能在智慧城市建设中发挥关键作用。