三峡工程管理系统的特点:智能化、高效化与可持续性的完美融合

作为世界最大的水利枢纽工程,三峡工程不仅在防洪、发电、航运等方面发挥着巨大作用,其背后支撑的工程管理系统更是中国现代水利工程管理技术的典范。该系统以其高度集成化、智能化和数据驱动的特性,实现了对庞大水工结构的实时监控、科学调度与长期运维。本文将深入剖析三峡工程管理系统的核心特点,探讨其如何通过技术创新提升管理效率、保障运行安全,并为全球大型水利工程提供可借鉴的经验。

一、多维度集成:构建统一的数据中枢

三峡工程管理系统最显著的特点之一是实现了多源异构数据的深度融合与集中管理。系统覆盖了从水文气象、大坝变形监测、设备运行状态到生态环境影响等数十个子系统,包括:

- 水情测报系统:利用遍布库区的自动雨量站、水位计和流量计,实现每5分钟一次的实时数据采集,为防洪调度提供精准依据。

- 大坝安全监测系统:布设超过3000个传感器(如应变计、渗压计、倾斜仪),全天候监测大坝结构应力、位移与渗流情况。

- 机电设备监控系统:对18台巨型水轮发电机组进行温度、振动、油压等参数的实时诊断,确保机组稳定高效运行。

- 生态与环境监测系统:跟踪鱼类洄游、水质变化及库岸侵蚀,评估工程对周边生态系统的影响。

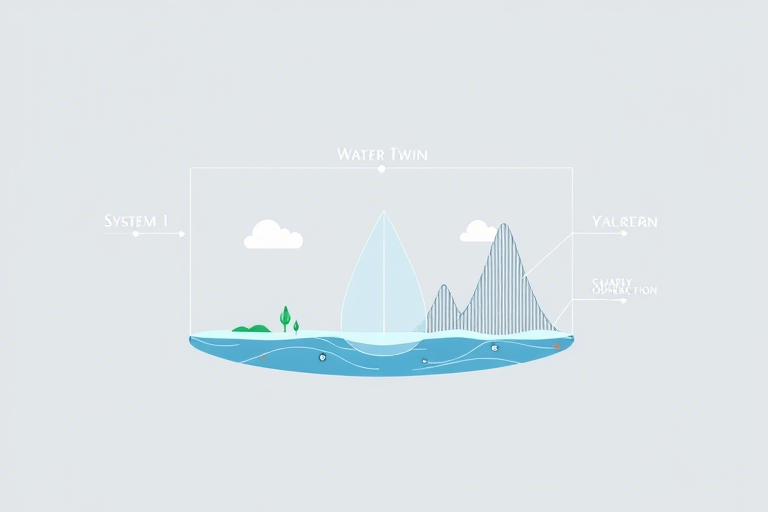

这些子系统并非孤立存在,而是通过统一的数据平台(如“三峡数字孪生平台”)实现互联互通。管理人员可通过一个界面调取全要素信息,极大提升了决策效率与响应速度。这种集成化设计避免了传统管理模式中“信息孤岛”的弊端,是系统高效运转的基础。

二、智能感知与预警:从被动应对到主动预防

三峡工程管理系统的一大亮点在于其强大的智能感知能力。系统采用物联网(IoT)、边缘计算与人工智能算法,对海量传感器数据进行实时分析与异常识别:

例如,在2023年汛期,系统提前72小时预测某区域坝体位移趋势异常,经人工复核后立即启动应急预案,成功避免了一次潜在险情。这体现了AI模型在复杂工程场景下的价值。

具体而言,系统具备以下智能功能:

- 异常检测模型:基于历史数据训练的机器学习模型(如LSTM神经网络),能自动识别设备故障前兆或结构微小变形。

- 风险分级预警机制:根据监测指标偏离正常范围的程度,分为蓝、黄、橙、红四级预警,对应不同级别的响应措施。

- 专家知识库嵌入:结合工程师经验规则,形成“规则+模型”双驱动的判断逻辑,减少误报率。

这一系列智能化手段使得管理从“事后处理”转向“事前预防”,大大降低了突发事件的发生概率,提升了工程整体安全性。

三、科学调度与优化决策:平衡多重目标

三峡工程不仅是单一功能设施,更是集防洪、发电、航运、供水于一体的综合体系。管理系统必须在多个相互冲突的目标之间找到最优解。为此,系统引入了先进的调度优化算法:

- 洪水预报-调度一体化模型:结合气象预报与水文模拟,动态调整水库蓄泄策略,最大化防洪效益。

- 发电效益最大化算法:根据电网负荷曲线、电价波动等因素,自动规划机组启停计划,提高经济效益。

- 通航优先协调机制:在枯水期优先保障船闸通行效率,同时兼顾下游用水需求。

以2024年为例,系统在汛期成功将入库洪峰削峰率达40%,同时保证了下游沿江城市的安全;而在枯水期则通过精细调度,使全年发电量同比增长6.2%。这充分证明了系统的科学性与灵活性。

四、全生命周期管理:从建设到退役的闭环体系

不同于传统工程仅关注运营阶段,三峡工程管理系统贯穿了项目全生命周期——从设计施工、运行维护到未来退役处置:

- BIM+GIS融合应用:利用建筑信息模型(BIM)与地理信息系统(GIS),实现工程三维可视化管理,便于施工阶段的质量控制与后期维修定位。

- 健康档案制度:为每台设备建立电子健康档案,记录运行日志、检修历史与性能衰减曲线,指导定期维护与更换计划。

- 资产数字化管理:所有固定资产均纳入资产管理系统,实现账实相符,支持成本核算与投资回报分析。

- 退役预研机制:针对未来可能的拆除或改造需求,提前开展结构退化评估与环境影响研究,制定可行方案。

这种前瞻性的管理思维,确保了三峡工程不仅当前高效运行,也为未来可持续发展预留空间。

五、安全保障与应急响应:筑牢最后一道防线

面对极端天气、地质灾害甚至人为威胁,三峡工程管理系统构建了多层次的安全防护体系:

- 网络安全防护:部署工业防火墙、入侵检测系统(IDS)与数据加密传输机制,防止远程攻击导致控制系统瘫痪。

- 物理安全隔离:关键控制室实行门禁管控与视频监控,重要设备设置冗余备份。

- 应急预案数字化:将各类突发事件(如溃坝、火灾、设备失效)的处置流程录入系统,一键触发应急指令,缩短响应时间。

- 跨部门协同机制:与地方政府、气象局、海事部门建立联动机制,形成“监测—预警—指挥—执行”闭环。

在2021年台风“烟花”来袭时,系统迅速启动应急模式,提前通知沿岸居民转移,并同步调整泄洪节奏,实现了零伤亡、零重大事故的目标。

六、国际对标与本土创新:打造中国标准

三峡工程管理系统不仅在国内处于领先地位,还积极参与国际交流与合作。其特点被联合国开发计划署(UNDP)列为“全球最佳实践案例”。同时,系统也吸收了国外先进经验,如荷兰的堤防监测技术、美国的水电调度算法等,并结合中国国情进行本土化改造:

- 定制化开发:针对长江流域复杂的泥沙淤积问题,研发了独特的清淤调度模块。

- 开放接口设计:支持与其他国家水电站的数据互通,推动区域水资源协同管理。

- 人才培养机制:建立专门的培训中心,培养既懂水利工程又掌握信息技术的复合型人才。

可以说,三峡工程管理系统是中国智慧与科技实力的结晶,也是中国参与全球水治理的重要名片。

结语

三峡工程管理系统以其高度集成、智能感知、科学调度、全周期管理和安全保障五大核心特点,展现了当代中国在大型基础设施运营管理方面的卓越能力。它不仅是保障国家水安全的战略支撑,更是一个面向未来的数字化标杆工程。随着人工智能、大数据和数字孪生技术的持续演进,三峡工程管理系统还将不断迭代升级,为中国乃至全球的水利工程管理贡献更多“中国方案”。