在建筑与工程项目管理中,施工路线图是连接设计蓝图与实际操作的关键桥梁。它不仅直观展示工程进度、材料流向和人员调度,还直接影响施工效率与成本控制。传统纸质图纸易损、修改不便,而数字化手绘施工路线图软件则为行业带来了革命性的变化。那么,如何开发一款真正满足一线施工需求的手绘施工路线图软件?本文将从核心功能设计、技术实现路径、用户体验优化到市场落地策略进行全面剖析,帮助开发者与企业找到正确的方向。

一、明确用户痛点:为什么需要手绘施工路线图软件?

当前许多施工单位仍依赖Excel表格或纸质图纸进行施工计划管理,存在三大痛点:

- 信息滞后性:纸质图纸更新不及时,现场变更无法快速同步至所有相关人员。

- 协作低效:多人协同作业时,缺乏统一平台导致沟通成本高,容易出现交叉作业冲突。

- 数据孤岛:施工进度、物料库存、设备状态等数据分散在不同系统中,难以形成闭环管理。

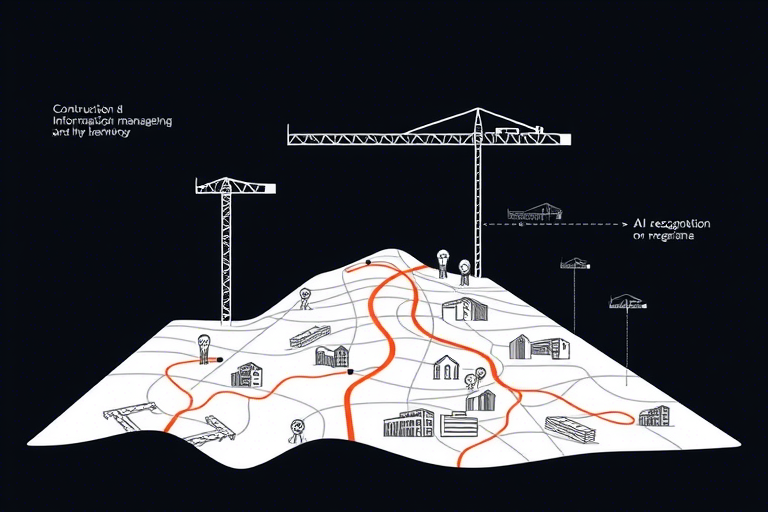

手绘施工路线图软件正是为解决这些问题而生——它允许用户像用铅笔画草图一样,在数字屏幕上自由绘制施工流程,同时自动识别节点、关联资源,并实时同步至项目管理后台,实现“所见即所得”的可视化管控。

二、核心功能模块设计:打造实用性强的软件架构

一个优秀的手绘施工路线图软件应具备以下六大核心模块:

1. 手绘交互引擎

这是软件的灵魂所在。采用轻量级图形引擎(如Canvas或WebGL),支持多点触控、手势缩放、橡皮擦、撤销重做等功能,让用户能像在纸上画画一样流畅操作。关键在于“自然感”:手指滑动时有轻微摩擦力反馈,线条粗细随压力变化(适用于带压感笔的设备),提升沉浸式体验。

2. 智能识别与结构化转换

当用户完成手绘后,AI算法需自动识别线条类型(直线、曲线)、形状(矩形、圆形)以及标注文字,将其转化为标准施工节点(如钢筋绑扎区、混凝土浇筑段)。可结合OCR技术和语义理解模型(如BERT微调),将“梁模板安装”、“50人班组长负责”等非结构化描述转化为结构化数据,供后续分析使用。

3. 时间轴与甘特图联动

用户可在手绘图上直接拖拽时间节点,系统自动生成对应的甘特图,并显示各工序之间的逻辑关系(前置/并行/滞后)。例如,若某区域未完成防水层,则提示不得开始下一步砌墙作业,防止返工浪费。

4. 多角色权限管理

针对项目经理、技术员、安全员、工人等不同角色设置权限:项目经理可编辑整体路线;技术员只能修改自己负责区域;工人仅能看到自己的任务清单。确保信息安全的同时提高执行效率。

5. 实时同步与云端备份

通过WebSocket实现实时通信,无论是在办公室还是工地现场,只要联网即可看到最新版本。所有数据自动上传至云服务器(如阿里云OSS或AWS S3),支持断网续传和历史版本回溯,避免因意外丢失重要资料。

6. 移动端适配与离线模式

考虑到工地网络不稳定,必须提供iOS/Android原生App版本,支持离线绘制和本地缓存。一旦重新连接网络,自动上传修改内容并同步至其他终端,保障工作的连续性。

三、技术选型建议:构建稳定高效的底层系统

开发此类软件需兼顾性能、兼容性和扩展性,推荐如下技术栈:

前端框架:React + Ant Design Mobile

React用于构建响应式界面,Ant Design Mobile提供丰富的UI组件(如日历、表格、弹窗),便于快速搭建符合建筑行业习惯的操作界面。配合Redux进行全局状态管理,确保多个页面间的数据一致性。

后端服务:Node.js + Express + MongoDB

Node.js适合处理大量并发请求(如多人同时编辑同一张图),Express作为轻量级路由框架,MongoDB存储非结构化施工数据(如原始手绘图像、文本注释、时间戳)。对于复杂查询(如按日期筛选某时间段内所有变更记录),可引入Elasticsearch加速搜索。

AI识别模块:TensorFlow Lite + Python脚本

将训练好的深度学习模型部署到移动端(TensorFlow Lite),实现本地快速推理,无需频繁联网。Python脚本用于批量预处理图片(去噪、增强对比度),提升识别准确率。建议初期采用迁移学习方式,基于公开数据集(如COCO、OpenImages)微调专用模型。

部署方案:容器化+CDN加速

使用Docker封装应用,配合Kubernetes实现弹性伸缩,应对高峰期访问压力。静态资源(如图标、字体、视频教程)通过CDN分发,降低延迟,提升加载速度。

四、用户体验优化:让专业工具变得“零门槛”

很多施工人员年龄偏大、数字素养不高,因此软件必须做到“一看就会、一学就懂”。具体措施包括:

- 引导式教学:首次打开软件时弹出简短动画演示如何绘制一条简单路线,并附带语音解说(支持普通话/方言)。

- 模板库丰富:内置常见施工场景模板(如住宅楼、桥梁、地铁站),用户可一键套用,减少重复劳动。

- 语音输入辅助:支持说出“把这里改成混凝土浇筑”,系统自动定位到相应位置并生成对应标签,极大降低打字负担。

- 错误提示友好:若用户尝试将两个互斥工序放在同一天,会以红色警示框提醒:“此操作可能导致安全隐患,请检查逻辑关系。”

五、商业模式与市场落地策略

手绘施工路线图软件虽属工具类产品,但其价值远不止于“画图”。可通过以下方式实现盈利:

1. SaaS订阅制(主流模式)

按月/年收取费用,基础版免费(限3个项目),高级版每月99元起,包含AI识别、多人协作、历史版本等功能。适合中小型建筑公司使用。

2. 定制开发服务

针对大型国企或央企客户,提供专属定制开发(如集成BIM系统、对接政府监管平台),单价可达数十万元,利润空间更大。

3. 数据增值服务

收集匿名化的施工数据(如平均工期、常见瓶颈),定期发布《建筑业效率白皮书》,吸引媒体关注,反哺品牌建设。

4. 生态合作拓展

与建筑材料供应商、工程机械租赁商合作,嵌入他们的产品推荐模块(如“当前施工阶段可用XX型号塔吊”),形成闭环生态。

六、未来发展趋势:AI+物联网深度融合

随着AI和IoT技术成熟,手绘施工路线图软件将向更智能的方向演进:

- AR实景叠加:通过手机摄像头拍摄施工现场,系统自动叠加虚拟施工路线图,指导工人精准作业。

- 传感器联动:接入温湿度、振动、烟雾等传感器,若发现异常(如混凝土温度过高),立即在手绘图中标记警告符号,并推送报警通知。

- 自动化决策建议:基于历史数据预测可能延误的风险点,主动提出调整方案(如“建议提前调配人力至A区,避免B区停工”)。

总之,开发一款成功的手绘施工路线图软件并非单纯的技术堆砌,而是对建筑行业痛点的深刻洞察、对用户体验的极致打磨,以及对商业价值的持续探索。只有真正站在施工一线的角度思考问题,才能打造出既有温度又有力量的数字工具,推动中国建筑产业迈向高质量发展新时代。