书法教学软件施工:从需求分析到落地实施的全流程解析

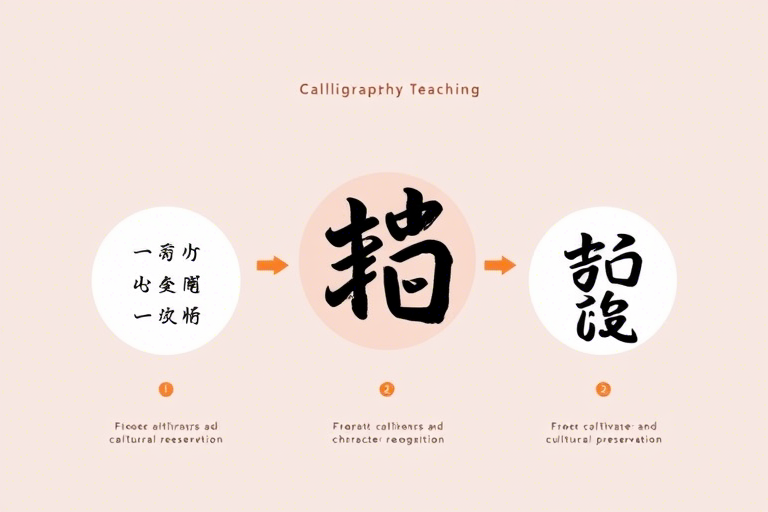

在数字化浪潮席卷教育行业的今天,传统书法教学正面临前所未有的转型机遇。书法教学软件作为连接传统文化与现代科技的重要载体,其施工(即开发与部署)过程不仅关乎技术实现,更涉及教学逻辑、用户体验和文化传承的深度融合。本文将系统梳理书法教学软件施工的全流程,涵盖从项目启动到最终交付的每一个关键环节,为教育机构、开发者及投资人提供一套可操作性强的实践指南。

一、项目启动阶段:明确目标与资源规划

任何成功的软件施工都始于清晰的目标定位。对于书法教学软件而言,首要任务是厘清核心用户群体——是面向中小学生普及书法基础?还是服务专业书法爱好者提升技法?亦或是为高校或培训机构提供教学管理工具?不同定位决定了后续功能设计、内容结构和交互逻辑。

在确定用户画像后,需组建跨学科团队:产品经理负责需求整合,UI/UX设计师打造易用界面,前端与后端工程师搭建技术架构,书法专家提供内容审核,甚至可以引入AI算法工程师处理笔迹识别等复杂功能。同时,制定详细的时间表与预算方案,预留至少20%的弹性空间应对需求变更或技术难点。

二、需求分析与原型设计:以教学为核心重构体验

传统教学软件常陷入“功能堆砌”陷阱,而优秀书法软件必须以“教学有效性”为第一原则。例如,是否支持实时笔画追踪?能否根据用户书写习惯生成个性化练习建议?是否具备多维度评价体系(如结构、笔法、章法)?这些问题的答案将直接影响学习效果。

在此基础上,使用Axure或Figma等工具制作高保真原型,邀请一线教师参与测试。通过模拟课堂场景,验证功能流程是否顺畅。特别注意手势识别精度、延迟响应时间等细节,因为书法讲究“意在笔先”,任何卡顿都会破坏临摹节奏。

三、核心技术选型与开发:兼顾性能与文化表达

书法教学软件的核心技术难点在于“如何让数字设备忠实地还原毛笔的物理特性”。这要求我们在底层架构上做出取舍:

- 手写输入层:采用Wacom或触控屏厂商提供的SDK,结合自研算法优化压力感应灵敏度,确保不同力度下墨色浓淡变化的真实感。

- 图像处理模块:利用OpenCV进行笔迹分割与轮廓提取,配合深度学习模型(如CNN)实现字形识别与错误诊断。

- 云端同步机制:保障学生作品能在PC、平板、手机间无缝切换,避免因设备差异影响学习连续性。

值得注意的是,过度依赖AI可能导致“千篇一律”的标准答案。因此应保留人工校验机制,允许教师上传个性化点评视频或文字批注,体现书法教育中“因材施教”的人文温度。

四、内容建设:构建权威且可持续的知识库

软件的功能再强大,若无优质内容支撑也难以立足。书法教学软件的内容体系应包括:

- 基础课程包:按楷、行、草、隶、篆五体分阶设置,每节课包含示范视频、字帖拆解、练习模板三要素。

- 名家资源库:与博物馆、美术馆合作获取高清碑帖扫描件,标注笔顺、起收笔技巧等专业信息。

- 互动社区:鼓励用户上传作品并接受同龄人或教师点评,形成良性竞争氛围。

内容更新周期不应超过季度,保持新鲜感的同时积累数据反馈,用于迭代算法推荐逻辑。此外,建议设立“非遗传承人入驻计划”,让民间技艺得以数字化保存。

五、测试与优化:从实验室走向真实课堂

软件上线前必须经历三轮严格测试:

- 功能测试:覆盖所有核心路径,确保无崩溃、无误判;

- 用户体验测试:招募30名目标用户,在真实教室环境中观察使用行为;

- 压力测试:模拟万人并发访问,检验服务器稳定性。

根据测试结果调整界面布局(如减少层级跳转)、优化提示语(避免术语堆砌)、增强容错能力(如断网自动保存)。尤其要关注老年用户群体的操作难度,设计一键求助按钮和语音引导功能。

六、部署与推广:线上线下协同发力

施工完成后,进入市场落地阶段。首先选择1-2所试点学校开展为期三个月的免费试用,收集师生反馈后再逐步扩大范围。线上可通过抖音、小红书发布书法教学短视频引流,线下参加教育装备展、书法协会年会等活动建立品牌认知。

运营策略上,建议采用“免费+增值”模式:基础功能永久免费,高级功能(如AI智能纠错、名师一对一辅导)按月订阅。同时开发教师端管理后台,方便统计班级整体进步情况,辅助教学决策。

七、持续迭代与生态扩展:打造终身学习平台

书法教学不是一次性产品,而是长期陪伴式成长服务。未来可拓展方向包括:

- AR虚拟临摹:通过眼镜或投影仪实现三维空间中的笔法演示;

- 区块链存证:为学生作品颁发唯一数字证书,助力升学或参赛;

- 跨界联动:与国风服饰、文创产品结合,打造“学书法=懂美学”的生活方式。

唯有不断倾听用户声音、拥抱技术创新,才能让这款软件真正成为新时代的“文房四宝”,延续千年翰墨精神。