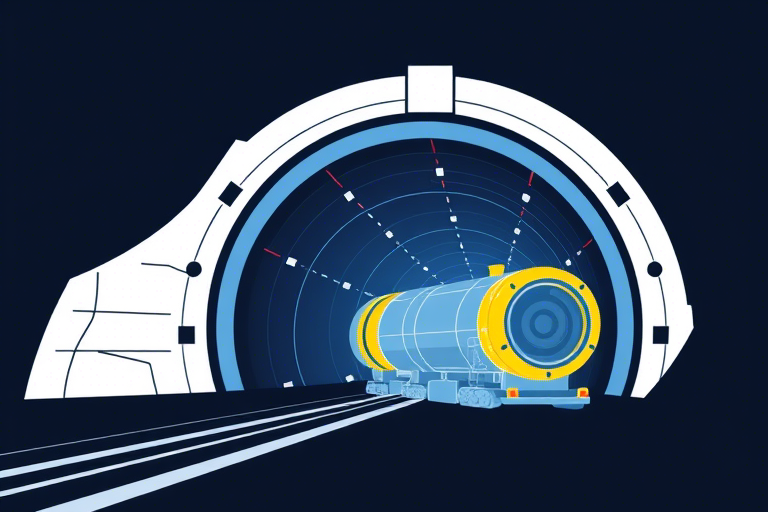

在现代城市地下空间开发中,盾构法已成为地铁、铁路、公路及市政管线等隧道工程的核心施工技术。然而,复杂地质条件、高风险作业环境以及对施工精度的严苛要求,使得传统经验式管理方式逐渐难以满足项目需求。为此,盾构施工仿真软件应运而生,并迅速成为提升施工安全性、优化资源配置、降低工程成本的关键工具。

盾构施工仿真软件的核心功能与技术架构

盾构施工仿真软件是一套基于数值模拟、三维建模、数据驱动和人工智能算法的综合平台,其核心目标是通过虚拟环境复现真实施工过程,实现“先模拟、后实施”的科学决策模式。该软件通常包含以下几大模块:

- 地质建模与参数识别:利用地质雷达、钻探数据、遥感影像等多源信息构建三维地质模型,并结合岩土力学参数反演技术,精准识别地层分布与物理特性。

- 盾构机动力学仿真:模拟盾构机在不同地层中的推进行为,包括刀盘扭矩、推力、姿态控制、掘进速度等关键参数的变化规律,评估设备适应性。

- 地层变形预测:基于有限元或离散元方法,分析开挖扰动引起的地表沉降、建筑物变形、地下水位变化等影响,为风险预警提供依据。

- 施工组织优化:整合进度计划、资源调度、人员配置等要素,进行多方案比选,找出最优施工路径与资源配置策略。

- 实时交互与数字孪生集成:对接施工现场传感器网络(如位移计、压力计、倾角仪),实现数字孪生场景下的动态更新与反馈控制。

关键技术难点与突破方向

尽管盾构施工仿真软件已取得显著进展,但在实际应用中仍面临诸多挑战:

1. 地质不确定性建模难题

地下地质条件具有高度非均质性和随机性,单一地质模型难以覆盖所有工况。目前主流解决方案是引入概率密度函数(PDF)和蒙特卡洛模拟,将不确定性量化并融入仿真流程,从而提高预测可靠性。

2. 多物理场耦合计算效率问题

盾构施工涉及机械力学、热力学、流体力学等多个物理场的耦合作用,传统单核计算无法满足实时仿真需求。近年来,GPU加速计算、分布式并行处理和云原生架构的应用极大提升了仿真效率,使分钟级响应成为可能。

3. 数据融合与智能感知能力不足

现场数据质量参差不齐,存在噪声干扰、缺失值等问题。通过引入深度学习算法(如LSTM、Transformer)对历史数据进行清洗与特征提取,可增强模型对异常工况的识别能力,提升预警准确率。

4. 用户友好性与工程落地难度

许多高端仿真软件因界面复杂、操作门槛高,导致一线工程师难以快速上手。未来趋势将是“轻量化+可视化”设计,例如采用拖拽式建模、语音指令交互、AR辅助指导等功能,降低使用壁垒。

典型应用场景与成功案例

盾构施工仿真软件已在多个重大工程项目中得到验证与推广:

广州地铁18号线盾构段模拟分析

该项目穿越软土、砂层、岩层等多种地层组合,施工单位使用某国产盾构仿真平台提前模拟了三种掘进方案。结果显示,在特定地层条件下,调整刀盘转速与注浆压力可减少地表沉降达30%以上,最终采纳推荐方案,避免了周边建筑物受损风险。

北京城市副中心综合管廊工程

针对地下水丰富区域,仿真软件提前预测了掌子面涌水风险点,并建议增设超前支护措施。施工期间监测数据显示,实际沉降值与仿真预测误差小于5%,充分证明了仿真结果的准确性。

深圳湾超级总部基地盾构机选型优化

通过对比多种盾构机型在相同地质条件下的能耗、掘进效率和维护成本,仿真软件帮助业主确定最适合的设备类型,节省初期投资约15%,同时延长设备使用寿命。

未来发展趋势:智能化与全生命周期管理

随着BIM(建筑信息模型)、IoT(物联网)、AI(人工智能)等技术的深度融合,盾构施工仿真软件正朝着以下几个方向演进:

- 从静态模拟向动态决策转变:未来的仿真系统将不再仅用于事前预判,而是嵌入施工全过程,支持在线调整参数、自动优化工艺,形成闭环控制系统。

- 从单体工程向集群协同延伸:对于大型城市轨道交通网,仿真软件可实现多台盾构机之间的协同调度,避免相互干扰,提升整体施工效率。

- 从施工阶段向运维期扩展:将施工期积累的数据与结构健康监测系统联动,建立隧道全生命周期数字档案,支撑后期维护与改造决策。

- 从专业工具向开放生态发展:推动API接口标准化,鼓励第三方开发者接入插件(如AI诊断模块、VR培训系统),构建可持续迭代的仿真生态圈。

结语

盾构施工仿真软件不仅是技术进步的产物,更是工程管理理念革新的体现。它将复杂的地下施工过程转化为可视化的数字世界,让工程师拥有“未雨绸缪”的能力。随着算力提升、算法优化和行业标准完善,这类软件将在更多国家和地区普及应用,成为智慧城市建设不可或缺的一环。对于从业者而言,掌握仿真思维、拥抱数字化转型,将成为新时代隧道工程师的核心竞争力。