混凝土施工热工计算软件的原理与核心功能

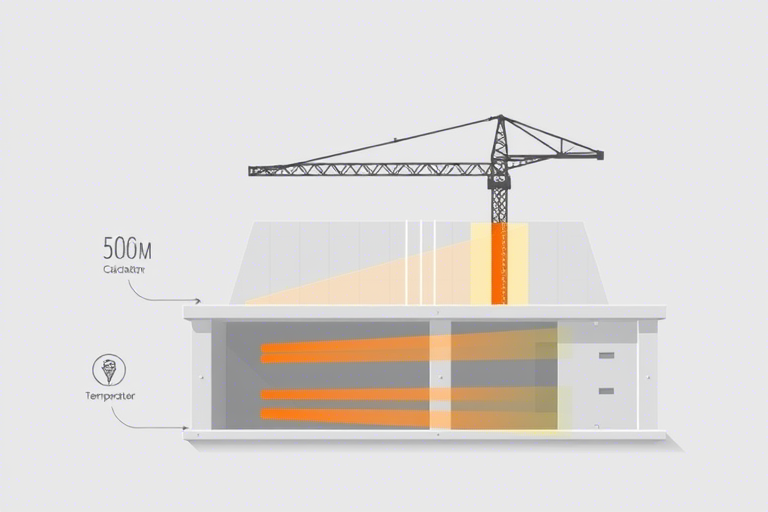

混凝土施工热工计算软件是现代建筑工程中不可或缺的技术工具,尤其在高温或低温环境下,其作用更加凸显。这类软件通过模拟混凝土浇筑后的温度变化过程,帮助工程师提前预测和控制混凝土内部温升、内外温差及降温速率,从而有效预防温度裂缝等常见质量问题。其核心原理基于热传导方程和材料热物理参数,结合施工现场的具体条件(如环境温度、水泥类型、骨料特性、养护方式等),构建一个动态的数值模型。

热工计算的关键要素

- 初始温度设定:包括混凝土入模温度和环境温度,这是整个计算的起点,直接影响温升曲线的形态。

- 水化热释放规律:不同品种水泥(如普通硅酸盐水泥、矿渣水泥)的水化放热量和速率不同,软件需内置相应数据库支持精确建模。

- 导热系数与比热容:骨料、水泥浆体和钢筋的热物性参数决定了热量传递速度,对计算精度至关重要。

- 边界条件处理:包括模板保温性能、风速影响、是否采取覆盖保湿措施等,这些都会改变混凝土表面散热效率。

- 时间步长与网格划分:采用有限差分法或有限元法进行空间离散化,确保计算稳定性和准确性。

软件开发的技术路径与流程

1. 数据采集与预处理

开发前必须完成详尽的数据收集工作,包括但不限于: - 混凝土配合比设计(水泥用量、掺合料比例、外加剂种类); - 材料热物性实验数据(实验室测得的导热系数、比热容、密度等); - 施工现场气象数据(历史气温记录、风速、湿度); - 结构几何形状与尺寸(厚度、表面积/体积比)。这些数据是建立可靠模型的基础。

2. 数学建模与算法选择

主流方法有两类:一是基于一维或二维热传导偏微分方程的经典解析解法,适用于规则结构如大体积基础板;二是基于有限元法(FEM)的数值模拟,适合复杂形状构件如桥梁墩柱、隧道衬砌等。例如,使用Python中的SciPy库或MATLAB的PDE Toolbox可以快速搭建求解框架。

3. 用户界面设计(GUI)

良好的用户体验能极大提升软件实用性。建议采用图形化输入界面,允许用户拖拽添加构件、设置参数,并实时可视化温度云图、温差曲线。推荐技术栈如Qt(C++)、Electron(JavaScript + HTML/CSS)或Web前端框架React.js,便于跨平台部署。

4. 输出结果与预警机制

软件应提供多种输出形式: - 温度随时间变化曲线(内部最高温、表面温度); - 内外温差分布图(可设定阈值报警); - 建议养护策略(何时揭膜、何时加强保温); - 自动生成报告PDF文档,供监理单位审查。

当预测温差超过规范限值(如《大体积混凝土施工标准》GB50496规定不宜大于25℃),系统自动触发红色警示提示,提醒施工人员调整方案。

实际工程案例分析

案例一:某地铁车站底板大体积混凝土施工

项目位于南方地区夏季高温期,底板厚1.8米,混凝土强度等级C35。原计划采用自然养护,但经热工软件模拟发现,若不采取任何控温措施,混凝土中心最高温度可达78℃,远超安全范围。软件建议: - 在混凝土初凝后立即覆盖塑料薄膜+草帘双重保温; - 设置冷却水管循环冷水降温; - 每小时监测一次内外温差,一旦接近25℃即启动应急响应。 最终实测温差控制在20℃以内,未出现裂缝,验证了软件预测的准确性。

案例二:北方冬季高层剪力墙施工

寒冷地区夜间最低气温达-15℃,施工单位担心混凝土受冻。软件模拟显示,若不加温养护,混凝土早期强度发展缓慢,且可能因冰晶形成破坏结构。解决方案为: - 使用电加热养护罩提高局部温度至15℃以上; - 添加早强剂加速硬化进程; - 软件持续追踪强度增长曲线,指导拆模时机。

该项目成功避免了混凝土受冻风险,节省了返工成本约30万元。

未来发展趋势与挑战

智能化升级方向

随着AI与物联网的发展,未来的混凝土热工计算软件将向“智能感知—动态决策—闭环控制”演进。例如: - 集成传感器网络(埋入式光纤温度计、无线温湿度节点),实现边浇筑边监控; - 利用机器学习算法优化参数识别,减少人工输入误差; - 与BIM模型联动,自动提取构件信息并生成热工仿真场景。

标准化与行业推广难点

尽管技术成熟,但在推广过程中仍面临以下问题: - 不同地区气候差异大,难以统一算法参数; - 工地操作人员专业水平参差不齐,对软件理解有限; - 缺乏强制性的法规推动,多数企业仍依赖经验判断而非量化分析。

建议由行业协会牵头制定《混凝土热工计算软件应用指南》,明确输入数据标准、输出格式要求及责任边界,促进规范化发展。

结语

混凝土施工热工计算软件不仅是技术进步的体现,更是工程质量保障的重要手段。它让传统依靠经验的施工方式走向科学化、数字化,特别是在极端气候条件下,其价值更为突出。对于建筑企业而言,投资此类工具不仅能降低质量事故风险,还能提升品牌形象与市场竞争力。未来,随着数字孪生、大数据分析等技术的深度融合,混凝土热工计算将迈向更高层次的智慧建造时代。