BIM施工地型模拟软件如何实现精准地形建模与施工优化

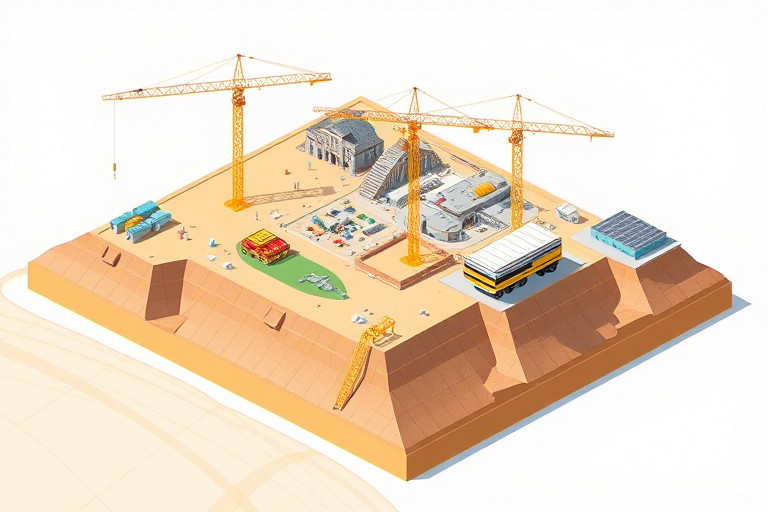

在现代建筑工程中,BIM(建筑信息模型)技术正逐步成为提升项目效率、降低成本和保障质量的核心工具。其中,BIM施工地型模拟软件作为连接设计与现场实施的关键环节,通过数字化手段对复杂地形进行高精度建模与动态模拟,帮助项目团队提前识别风险、优化施工方案,并实现全过程精细化管理。本文将深入探讨BIM施工地型模拟软件的技术原理、核心功能、实际应用案例以及未来发展趋势,为工程管理人员提供一套系统化的实践指南。

一、什么是BIM施工地型模拟软件?

BIM施工地型模拟软件是一种基于建筑信息模型(BIM)平台开发的专业工具,专门用于对施工现场的自然地形、地貌特征进行三维建模与动态仿真分析。它能够整合来自无人机航拍、激光扫描(LiDAR)、GPS测量等多源数据,构建出逼真且可交互的数字地形模型(DTM),并结合施工进度计划(如4D BIM)、资源调度和成本控制模块,实现从设计到施工阶段的全链条可视化管理。

这类软件不仅限于静态地形展示,更强调“动态模拟”——即在不同施工阶段自动更新地形变化状态,例如土方开挖后的坡度变化、填筑区域的压实效果、临时道路布置对地貌的影响等。这使得工程师能够在虚拟环境中测试多种施工方案,评估其可行性、安全性与经济性,从而减少现场返工和安全隐患。

二、核心技术支撑:如何实现精准地形建模?

1. 多源数据融合技术

高质量的地形模型依赖于精确的数据输入。BIM施工地型模拟软件通常采用以下几种数据采集方式:

- 无人机航测(UAV):快速获取大范围地形影像,结合摄影测量算法生成点云和DEM(数字高程模型);

- 地面激光扫描(LiDAR):适用于精细地形或复杂结构区域,分辨率可达厘米级;

- RTK-GPS测量:用于校准和补充关键控制点,确保坐标系统一致性;

- 已有CAD图纸或GIS数据:作为辅助参考,提高建模效率。

这些原始数据经过预处理(去噪、配准、坐标转换)后,导入BIM平台形成初始地形网格,再通过插值算法(如TIN三角网法)生成连续曲面,最终嵌入到BIM模型中作为底板层。

2. 地形编辑与动态更新机制

传统BIM软件往往只能静态显示地形,而先进的BIM施工地型模拟软件具备强大的地形编辑能力,允许用户:

- 手动修改高程点、添加/删除等高线;

- 设置土方量计算规则(如平均断面法、方格网法);

- 定义施工时间段内的地形演变过程(如第1周挖深2米,第3周填平);

- 与进度计划联动,自动触发地形变更事件。

这种动态更新机制是实现“4D施工模拟”的基础,能直观反映场地随时间推移的变化趋势,帮助管理者判断是否满足排水、支护、运输等施工条件。

3. 与BIM模型的深度融合

真正的BIM施工地型模拟不是孤立存在的,而是深度集成于整个BIM流程中。典型做法包括:

- 将地形作为BIM模型的“基底”,所有建筑物、管线、临时设施均在其上定位;

- 利用碰撞检测功能验证结构物与地形之间的冲突(如地下室底板是否超出边坡稳定边界);

- 支持地质属性赋值(如岩层类型、承载力),用于后续结构分析;

- 输出施工阶段的地形剖面图、土方平衡表、挖填方量统计报表。

三、核心应用场景与价值体现

1. 土方工程优化

土方量计算是施工前期的重要工作,传统方法误差大、效率低。使用BIM施工地型模拟软件,可精确计算挖填总量、调配路径和运输成本,避免过度挖掘或浪费材料。例如,在某城市综合体项目中,通过模拟不同开挖顺序,发现合理分区施工可节省土方外运费用约15%。

2. 施工场地布置规划

场地布置直接影响施工安全与效率。软件可模拟塔吊、搅拌站、仓库、临时道路等设施的位置,并评估其对周边地形的影响。比如,通过模拟重载车辆行驶轨迹,可以避开软弱地基区域,防止塌陷事故。

3. 排水与边坡稳定性分析

复杂的地形条件下,雨水径流和边坡失稳是常见风险。BIM施工地型模拟软件可集成水文模型,预测不同降雨强度下的积水区域,提前设计排水沟渠;同时结合岩土力学参数,模拟边坡滑动风险,指导支护措施的设计。

4. 安全监控与预警机制

部分高端软件已引入AI算法,对施工过程中监测到的地形位移数据(如沉降传感器、GNSS位移计)进行实时比对,一旦发现异常变化(如某区域每日下沉超过5mm),立即发出警报,为应急响应争取宝贵时间。

四、典型案例解析:某山区高速公路建设项目

该项目位于丘陵地带,地形起伏大、地质复杂,传统二维图纸难以准确表达施工难点。项目组采用BIM施工地型模拟软件进行全流程管理:

- 通过无人机航测获取全线地形数据,建立毫米级精度的数字地形模型;

- 根据设计方案划分多个施工段,每段设定不同的开挖深度和边坡角度;

- 模拟不同季节雨季期间的排水路径,优化排水系统布局;

- 与施工进度计划绑定,每周自动生成地形变化报告,供管理层决策;

- 最终实现土方平衡率提升至92%,减少外购土方量30万吨,节约成本超千万元。

这一案例充分证明了BIM施工地型模拟软件在复杂地形条件下的强大适应性和经济效益。

五、挑战与未来发展方向

1. 数据标准化难题

当前各厂商软件间的数据格式不统一,导致跨平台协作困难。未来需推动ISO 19650标准落地,建立通用的地形数据交换规范(如IFC Terrain Schema)。

2. 实时性与算力瓶颈

大型项目地形模型动辄数亿面片,实时渲染压力大。云计算+边缘计算将成为解决方案,将部分计算任务分发至云端服务器,本地终端仅负责可视化交互。

3. 智能化水平待提升

现有软件仍以人工操作为主,缺乏自主学习能力。下一步应融合AI技术,如用机器学习预测土方最优调配路径、用图像识别自动识别潜在塌方隐患点。

4. 跨专业协同不足

目前多数软件集中在土建领域,尚未有效打通与市政、园林、电力等专业模块的接口。未来应打造开放式的BIM平台生态,支持多专业联合仿真。

六、结语

BIM施工地型模拟软件正在重塑工程建设的思维方式——从“经验驱动”转向“数据驱动”。它不仅是技术工具,更是提升项目管理水平的战略资产。随着硬件性能增强、算法优化和行业标准完善,该类软件将在更多场景下发挥价值,助力中国建筑业迈向高质量发展新时代。