轨道施工剖面图手绘软件如何实现高效设计与精准施工

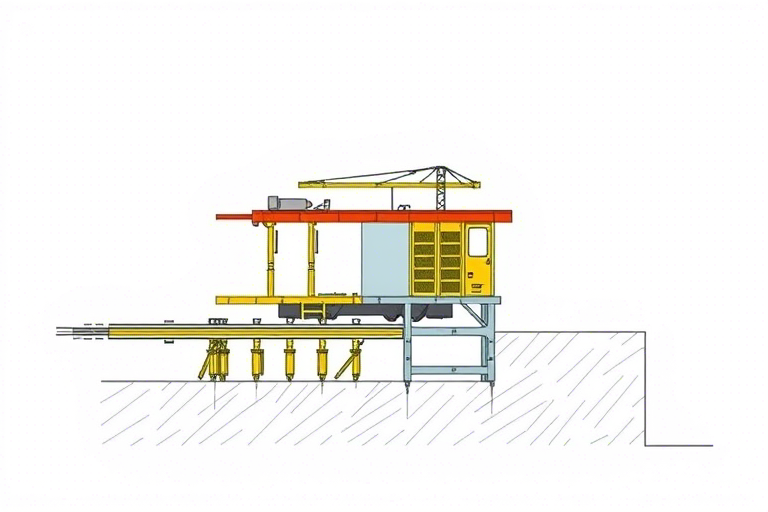

在现代轨道交通建设中,施工剖面图是确保工程质量和安全的关键技术文件。它不仅直观展示轨道结构、地下管线、地质条件等空间关系,还直接指导现场施工人员进行精准作业。传统手工绘制方式效率低、易出错,难以满足复杂项目的需求。因此,开发一款专业、高效的轨道施工剖面图手绘软件成为行业迫切需求。本文将从功能需求、技术架构、用户体验、数据互通及未来趋势五个维度,深入探讨此类软件的设计与实现路径。

一、核心功能需求:从“能画”到“好用”的跨越

一款优秀的轨道施工剖面图手绘软件必须具备以下核心功能:

- 智能绘图工具集:提供多种标准图元(如钢轨、道床、隧道衬砌、电缆沟、排水管等),支持一键插入和参数化编辑,减少重复劳动。

- 三维空间建模能力:结合BIM理念,允许用户在二维平面快速构建三维剖面模型,自动识别高程差、坡度变化并生成可视化剖切视图。

- 地质信息集成:可导入地质钻孔数据或GIS坐标点,自动生成地层分界线,并标注岩性、地下水位等关键参数。

- 规范校验机制:内置《城市轨道交通工程测量规范》《铁路路基设计规范》等行业标准,实时检查间距、净空、埋深是否合规,避免返工。

- 协同编辑与版本管理:支持多人在线协作,记录每次修改痕迹,便于追溯责任,提升团队效率。

二、技术架构设计:稳定、灵活与扩展性强

为保障软件长期可用性和适应不同项目场景,应采用模块化、微服务化的架构:

- 前端框架选择:推荐使用React + Ant Design 或 Vue.js + Element Plus,界面响应快、组件丰富,适合复杂图形操作。

- 后端服务开发:基于Spring Boot或Node.js搭建RESTful API,处理数据存储、权限控制、任务调度等功能。

- 数据库设计:选用PostgreSQL + PostGIS,支持空间数据类型(如多边形、线段)存储与查询,满足剖面图的空间分析需求。

- 插件系统设计:预留API接口,允许第三方开发者接入定制功能(如AI辅助标注、无人机影像融合等)。

- 云部署方案:采用Docker容器化部署,配合Kubernetes实现弹性扩容,确保高峰期仍能流畅运行。

三、用户体验优化:让专业更简单

即便功能强大,若界面晦涩难懂,也难以被一线工程师接受。因此,必须注重以下几个方面:

- 直观的操作逻辑:模仿AutoCAD的快捷键习惯,同时加入拖拽式图元放置、右键菜单快速配置等人性化设计。

- 模板化工作流:预设常见轨道类型(地铁、轻轨、市郊铁路)的标准剖面模板,新项目一键套用,节省前期准备时间。

- 实时反馈机制:当用户输入错误参数时,即时弹出提示框并给出修正建议,降低误操作风险。

- 移动端适配:开发轻量级APP版本,方便现场工程师查看图纸、标记问题、拍照上传,实现“纸笔+电子”双轨并行。

四、数据互通与标准化:打破信息孤岛

当前许多施工单位仍面临“一张图在多个部门流转、版本混乱”的困境。为此,软件需强化数据互操作能力:

- 支持主流格式导入导出:包括DWG(AutoCAD)、PDF、SVG、IFC(BIM标准),便于与其他设计院、监理单位无缝对接。

- 与项目管理系统集成:通过API接入PMIS(项目管理信息系统),自动同步进度计划、材料清单、质量检测记录,形成闭环管理。

- 数字孪生基础建设:未来可逐步向数字孪生平台靠拢,将剖面图与施工监测数据(沉降、应力)联动,实现动态预警。

五、未来发展:智能化与绿色化趋势

随着AI和大数据技术的发展,轨道施工剖面图手绘软件正迈向更高阶段:

- AI辅助设计:利用机器学习算法分析历史成功案例,智能推荐最优剖面方案,例如根据地形自动调整道床厚度或支护形式。

- 自动化出图与报告生成:一键生成符合规范要求的施工图纸PDF文档及工程量统计表,极大减少人工核对时间。

- 碳足迹追踪功能:结合材料用量与运输距离估算碳排放,助力绿色施工目标达成,响应国家“双碳”战略。

- 虚拟现实(VR)交互体验:未来可开发VR版剖面图浏览功能,让施工人员佩戴头显即可沉浸式查看施工现场布局,提前发现潜在冲突。

综上所述,开发一款真正意义上的轨道施工剖面图手绘软件,不仅是技术升级,更是推动轨道交通行业数字化转型的重要一步。它将从源头提升设计精度、缩短工期、降低成本,最终服务于高质量基础设施建设。