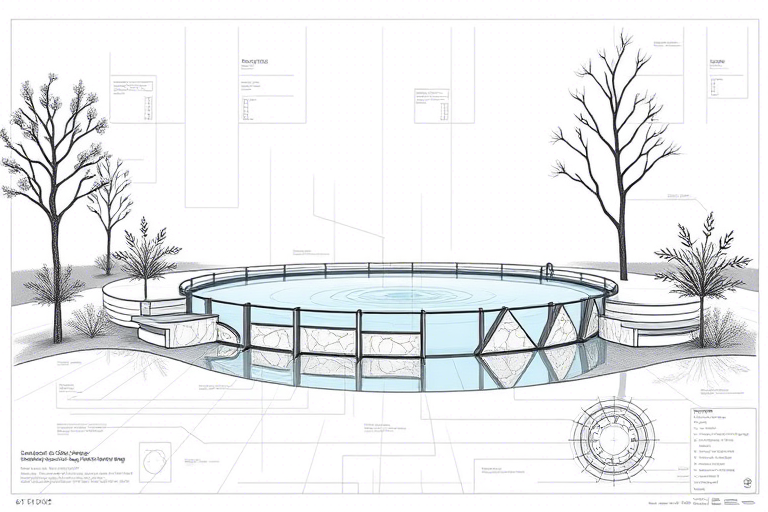

水塘施工平面图手绘软件如何设计与实现?

在水利工程建设领域,尤其是小型水塘、蓄水池、灌溉渠等项目的前期规划和施工过程中,一张清晰、准确的施工平面图是至关重要的。传统上,这类图纸多依赖于手工绘制或使用通用CAD软件,但往往存在效率低、专业性不足、修改不便等问题。因此,开发一款专门针对水塘施工场景的手绘式平面图绘制软件,已成为提升工程效率、降低出错率的重要方向。

一、为什么需要专门的水塘施工平面图手绘软件?

当前市场上虽有成熟的CAD工具(如AutoCAD、浩辰CAD),但它们功能复杂、学习成本高,且缺乏对水塘结构特点的针对性支持。例如:

- 结构特征不匹配:水塘常包含斜坡护岸、溢流口、进水闸门、排水沟、防渗层等特殊构造,通用CAD难以快速建模这些元素。

- 流程繁琐:从测量数据导入到标高标注、材料分区,传统方式需多步操作,易出错。

- 协作困难:现场工程师与设计人员之间信息传递滞后,图纸版本混乱。

为此,开发一款轻量级、直观易用、贴合实际施工流程的手绘式水塘施工平面图软件,具有显著的应用价值:它不仅能提高绘图效率,还能通过模板化、智能化手段减少人为失误,促进项目标准化管理。

二、核心功能需求分析

要打造一款真正可用的水塘施工平面图手绘软件,必须围绕“实用性”和“高效性”两大原则进行功能设计。以下是关键模块:

1. 智能手绘界面(核心亮点)

不同于传统矢量编辑器,该软件应提供类似“画笔+智能识别”的交互模式。用户只需简单勾勒轮廓,系统自动识别为标准构件(如圆形水塘、矩形坝体、U型渠等),并赋予相应属性标签。例如:

- 画一条曲线 → 自动识别为护岸线,并提示是否添加坡度参数;

- 画一个矩形框 → 若位于边缘区域,自动识别为挡土墙或围堰;

- 点击任意图形 → 弹出属性面板,可设置材质(混凝土/土工布)、厚度、高程等。

2. 标准化构件库

内置符合《农田水利工程技术规范》《小型水库设计规范》等行业标准的预制构件库,包括但不限于:

- 不同尺寸的水塘主体(圆、方、椭圆)

- 进出水口结构(涵管、拍门、跌水井)

- 防渗措施(HDPE膜铺设区、混凝土衬砌段)

- 附属设施(观测井、护栏、警示牌)

所有构件均可拖拽放置,支持一键生成剖面图、材料清单、工程量统计表。

3. 施工阶段适配能力

软件需区分不同施工阶段的图纸表达需求:

- 初设阶段:以示意为主,强调空间布局合理性;

- 施工图阶段:精确标注坐标、标高、材料规格;

- 竣工阶段:自动生成带编码的竣工图,便于归档。

4. 数据联动与协同

集成云端同步机制,允许多人在线编辑同一项目文件,支持版本控制。同时可对接BIM平台或GIS系统,实现地形数据导入(如无人机航测点云)、坐标自动校准等功能。

三、技术架构设计

考虑到移动端普及和现场作业场景,建议采用前后端分离架构:

前端(Web + 移动App)

- 框架选择:React.js 或 Vue.js 构建响应式Web界面;

- 图形引擎:使用Canvas API或SVG结合D3.js实现手绘交互逻辑;

- 移动端适配:基于React Native或Flutter开发Android/iOS原生应用,确保触摸体验流畅。

后端服务

- 语言:Node.js + Express 或 Python Flask,处理业务逻辑;

- 数据库:PostgreSQL(含PostGIS扩展),存储空间数据和元信息;

- API接口:RESTful风格,供前端调用构件查询、权限验证、版本管理等功能。

AI辅助识别模块(进阶功能)

引入轻量级机器学习模型(如YOLOv8或MobileNetV3),用于图像识别——比如上传现场照片后,自动提取轮廓并转换为可编辑图形。这极大降低了非专业人员的操作门槛。

四、用户体验优化策略

好的软件不仅要功能强大,更要易学易用。以下几点尤为重要:

1. 教程引导与新手模式

首次使用时弹出简明教程,展示典型水塘项目从无到有的绘制过程,帮助用户快速上手。

2. 实时反馈与错误预警

当用户绘制不合理结构(如护岸坡度过陡、排水口位置冲突)时,系统即时提示并给出修正建议。

3. 打印与导出多样化

支持PDF、PNG、DXF等多种格式输出,满足不同场合需求(现场打印、提交审批、导入其他系统)。

五、落地案例与效益评估

某省水利厅试点项目中,使用该类软件后效果显著:

- 平均绘图时间从4小时缩短至1.5小时;

- 图纸返工率下降60%,主要因自动校验避免了尺寸错误;

- 现场施工人员可通过手机查看最新图纸,减少沟通误差。

此外,软件还具备良好的扩展性,未来可接入物联网设备(如水位传感器),实现实时监测与动态更新,迈向智慧水利的新阶段。

六、总结:从工具到平台的演进路径

水塘施工平面图手绘软件不应止步于绘图工具,而应发展为集设计、施工、运维于一体的数字孪生平台。随着国家推动农村水利现代化、智慧农业建设加速,此类专用软件将迎来广阔市场。开发者需持续迭代,关注用户反馈,强化行业标准嵌入,最终形成具有自主知识产权的国产化解决方案。