给水排水施工图识图软件如何助力工程设计与施工效率提升

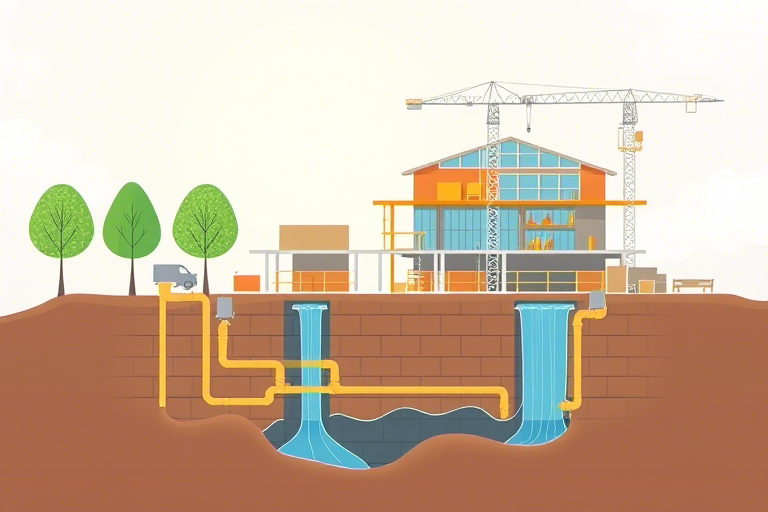

在现代建筑行业中,给水排水系统作为建筑物的“血脉”,其设计质量直接影响到建筑的安全性、舒适性和功能性。传统的图纸识读方式依赖人工逐张翻阅、比对和理解,不仅效率低下,还容易因人为疏漏导致施工错误,进而引发返工、成本增加甚至安全隐患。随着BIM(建筑信息模型)技术的普及和数字化转型的加速,给水排水施工图识图软件应运而生,成为连接设计、施工与运维的关键工具。

一、为什么需要专门的给水排水施工图识图软件?

传统识图方式存在三大痛点:

- 信息分散:施工图通常由多张图纸组成,包括平面图、系统图、详图等,不同专业人员需反复查阅,易造成信息断层。

- 识别效率低:设计师、施工员、监理人员需手动标注管线走向、管径、标高、设备位置等关键参数,耗时费力。

- 错误风险高:纸质图纸易损、模糊或版本混乱,现场施工常因误解图纸而导致错接、漏接、尺寸不符等问题。

而给水排水施工图识图软件通过智能识别、自动解析、可视化呈现等功能,实现了从“人读图”到“机器识图”的转变,显著提升了项目全生命周期的协同效率。

二、核心功能模块详解

1. 图纸自动识别与结构化提取

该软件基于OCR(光学字符识别)技术和AI图像处理算法,能够自动识别CAD图纸中的文字、符号、管线、设备等元素,并将其转化为结构化的数据表。例如:

- 自动提取管径、坡度、材质、标高信息;

- 识别阀门、水泵、检查井、消火栓等设备编号及类型;

- 建立各楼层管道网络拓扑关系,生成可编辑的管网数据库。

2. 多维度可视化展示

软件支持三维视图、二维剖面图、节点放大图等多种展示模式,帮助用户快速定位问题点:

- 在三维空间中直观查看管道交叉冲突、净空不足等情况;

- 通过颜色编码区分生活给水、消防给水、排水、雨水等系统;

- 支持动画模拟水流路径,辅助判断系统运行逻辑是否合理。

3. 智能校验与冲突检测

结合BIM模型与规范标准库(如《建筑给水排水设计规范》GB50015),软件可自动校验以下内容:

- 管径是否符合流量计算要求;

- 是否有未标注的管件或缺失的支吊架;

- 是否存在与其他专业(电气、暖通)的空间冲突;

- 是否满足最小安装间距和检修空间。

4. 移动端协同与现场反馈

支持移动端扫码调取图纸、拍照上传问题点、实时标注并推送至设计团队,实现“边施工边优化”:

- 施工人员可在现场直接拍摄疑似问题部位,附带位置标签上传;

- 设计方远程审核后给出修改建议,减少来回沟通成本;

- 形成闭环管理机制,确保问题不过夜。

三、典型应用场景案例分析

场景1:大型医院建设项目

某三甲医院项目建筑面积超10万平方米,涉及多个医疗功能区的给水排水系统。原计划采用传统识图方式,预计需投入3名专职绘图员每日核对图纸,耗时约6周。引入给水排水施工图识图软件后:

- 仅用2天完成全部图纸结构化处理;

- 发现潜在冲突点37处(如空调冷凝水管与消防喷淋管交叉);

- 施工阶段问题反馈响应时间从平均48小时缩短至2小时内;

- 最终节省工期约15天,节约人工成本约20万元。

场景2:老旧小区改造工程

某城市老旧小区改造项目中,原有管线图纸缺失严重,且多数为手绘草图。使用该软件进行逆向建模:

- 通过扫描老图纸+实地测量,重建完整排水管网模型;

- 自动识别出老旧铸铁管与新建PVC管接口不匹配的问题;

- 提前制定更换方案,避免施工中挖破既有管线事故。

四、未来发展趋势与挑战

趋势一:AI深度学习驱动更精准识别

当前部分软件仍依赖规则匹配,对复杂图例、手写注释识别准确率有限。未来将融合深度学习模型(如YOLO、U-Net),实现对任意风格图纸的自适应识别,提升泛化能力。

趋势二:与智慧工地平台深度融合

随着智慧工地建设推进,给水排水施工图识图软件将集成进统一平台,实现与物联网传感器、无人机巡检、AR眼镜等设备联动,打造“数字孪生”施工现场。

趋势三:云端协作与版本控制强化

支持多人在线协同编辑、权限分级管理、历史版本追溯,解决传统图纸版本混乱问题,尤其适用于跨区域、多团队合作的大型项目。

挑战一:数据标准化程度不足

目前不同设计院使用的制图标准不统一,导致软件兼容性差。亟需行业推动统一的数据交换格式(如IFC for MEP)。

挑战二:人员培训与习惯转变难度大

部分老工程师对新技术接受度低,需配套开展系统培训、操作手册编写及试点推广策略。

五、结语:从“识图”到“智图”的跨越

给水排水施工图识图软件不仅是工具升级,更是思维方式的革新。它让技术人员从繁琐的手工劳动中解放出来,聚焦于更高价值的设计优化与决策制定。随着技术不断成熟与应用深化,这类软件将成为建筑工程数字化转型的核心引擎之一,为高质量建造保驾护航。