建筑施工设计图软件学习:从零基础到精通的完整路径与实用技巧

在当今数字化建筑设计飞速发展的背景下,掌握建筑施工设计图软件已成为建筑行业从业者的核心竞争力。无论是建筑师、结构工程师、施工管理人员还是BIM技术员,熟练运用主流设计软件(如AutoCAD、Revit、SketchUp、Tekla Structures等)不仅能显著提升工作效率,还能实现更精准的设计表达与施工协同。然而,对于初学者而言,面对功能繁多、操作复杂的软件系统,常常感到无从下手。本文将为你梳理一条清晰的学习路径,涵盖学习目标设定、软件选择建议、实战训练方法、常见误区规避以及职业发展进阶策略,帮助你从零基础迈向专业水平。

一、明确学习目标:为什么学?学什么?

首先,你需要回答两个关键问题:

- 为什么学习建筑施工设计图软件? 是为了求职、转行、提高工作效率,还是为了参与项目协作?不同的目的决定了你的学习深度和侧重点。

- 你想掌握哪类软件? AutoCAD适合二维图纸绘制;Revit是BIM建模首选;SketchUp适合概念设计;而Tekla则专精于钢结构深化设计。根据岗位需求选择核心工具。

建议新手先聚焦一个主流软件(如AutoCAD或Revit),形成扎实基础后再扩展其他工具。避免“贪多嚼不烂”,制定阶段性目标(如3个月内能独立完成一套住宅楼施工图)。

二、选择合适的软件:入门推荐与行业趋势

目前市场上主流的建筑施工设计图软件包括:

- AutoCAD: 行业基石,广泛用于施工图绘制、地形建模、管线布置等。优点是兼容性强、插件丰富;缺点是二维为主,需配合其他软件进行三维深化。

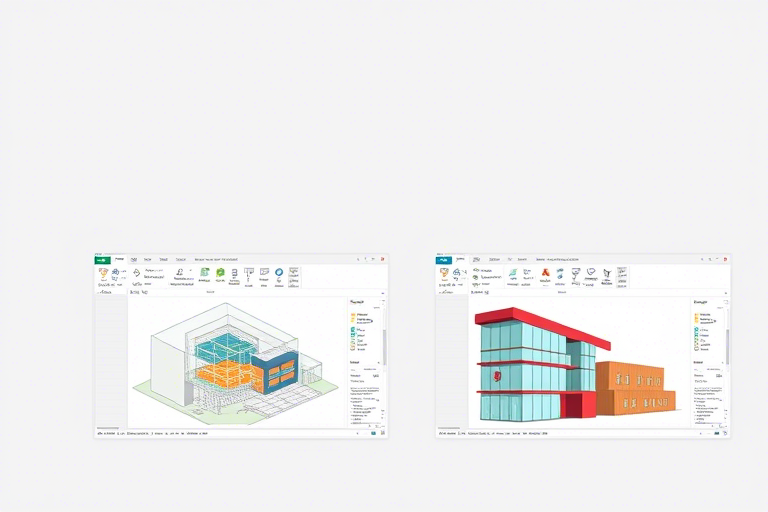

- Revit: Autodesk出品的BIM平台,支持建筑、结构、机电一体化建模,自动生成工程量清单和碰撞检查。适用于大型公共建筑、绿色建筑项目。

- SketchUp: 快速建模神器,界面友好,适合方案阶段可视化表达,常与Lumion、Enscape联动渲染。

- 其他工具: 如Rhino+Grasshopper用于参数化设计,Tekla用于钢结构详图,ArchiCAD用于欧洲市场等。

对于初学者,建议优先学习AutoCAD + Revit组合:前者练好基本功(命令、图层、标注),后者建立BIM思维(族库、视图、明细表)。未来可根据职业方向深入某一领域。

三、高效学习方法:从理论到实践的闭环

1. 系统课程+实操演练

不要只看教程!必须动手练习。推荐以下步骤:

- 观看官方视频教程(如Autodesk官网免费课程)或B站UP主教学视频(如“筑龙学堂”、“Revit室内设计”)。

- 每节课后立即模仿案例:比如学会画楼梯后,就尝试画一栋小别墅的楼梯剖面图。

- 使用真实项目图纸作为练习素材(可从网上下载开源施工图PDF,转为DWG格式后练习)。

2. 建立作品集:边学边输出

将所学成果转化为可视化作品,例如:

- 用AutoCAD绘制一份完整的住宅施工图(含平面、立面、剖面、节点详图)。

- 用Revit创建一个三层办公楼的BIM模型,并生成门窗表、材料清单。

- 用SketchUp建模并导出渲染图,展示设计方案的视觉效果。

这些作品不仅巩固知识,还可用于求职简历或作品集展示。

3. 加入社群与竞赛

加入QQ群、微信群、知乎话题、B站粉丝群等交流平台,获取最新资源、答疑解惑。参与如“全国大学生BIM技能大赛”、“筑龙网设计挑战赛”等活动,锻炼实战能力。

四、避坑指南:初学者最容易犯的5个错误

- 死记命令,忽略逻辑: 不要机械记忆快捷键,而是理解每个命令背后的绘图逻辑(如“偏移”命令如何影响墙体厚度)。

- 忽视图层管理: 图层混乱会导致后期修改困难。养成规范命名习惯(如“01-墙体-结构”、“02-门窗-装饰”)。

- 不保存版本: 每次重要修改前手动保存副本(如“方案_v1.dwg”、“方案_v2.dwg”),防止误操作丢失数据。

- 跳过标注设置: 标注样式直接影响图纸质量。提前设置好文字高度、箭头样式、单位精度等参数。

- 闭门造车: 缺乏反馈会走弯路。多请教前辈、参加线下培训、模拟真实项目流程。

五、职业发展进阶:从软件使用者到价值创造者

掌握软件只是起点,真正的竞争力在于能否将其融入项目全流程:

- 施工图深化: 能够根据结构图调整建筑布局,确保构造合理、符合规范。

- BIM协同管理: 在Revit中创建族库、做碰撞检测、输出施工进度模拟(4D BIM)。

- 数字化交付: 掌握IFC格式转换、云协作平台(如BIM 360)使用,适应智慧工地发展趋势。

- 拓展技能: 学习Python脚本自动化处理重复任务,或结合GIS做场地分析。

未来五年,具备“软件能力+工程素养”的复合型人才将在装配式建筑、绿色低碳设计、数字孪生城市等领域大放异彩。

六、总结:学习不是终点,而是起点

建筑施工设计图软件的学习是一场马拉松而非冲刺。它不仅是技术工具的掌握,更是思维方式的转变——从经验主义走向数据驱动,从单打独斗走向协同创新。无论你是学生、刚入行的新手,还是希望转型的老工程师,只要坚持系统学习、勤于实践、勇于突破,都能在这条路上走得更远、更高。