原始手工绘制施工图软件如何实现高效精准的建筑设计与工程表达?

在建筑行业数字化浪潮席卷全球的今天,传统手工绘制施工图的方式虽已逐渐被计算机辅助设计(CAD)软件取代,但“原始手工绘制施工图软件”这一概念却引发了新的思考:它是否能成为连接传统技艺与现代技术的桥梁?这种软件并非简单复刻手绘流程,而是以数字化方式重构手工制图的核心逻辑——强调线条质感、比例协调、空间感知和艺术性表达。本文将深入探讨原始手工绘制施工图软件的设计理念、关键技术实现路径、典型应用场景以及未来发展方向。

一、什么是原始手工绘制施工图软件?

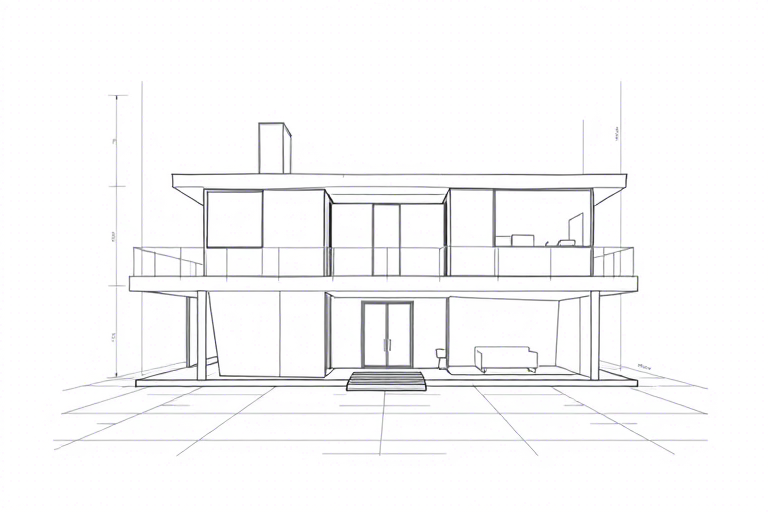

原始手工绘制施工图软件是一种旨在模拟并强化传统手绘风格的建筑图纸生成工具。它不同于常规CAD软件对精确尺寸和几何关系的极致追求,而是聚焦于“手感”、“温度”和“美学”,通过算法还原铅笔线条的粗细变化、纸张纹理的质感、透视构图的自然流动感等特征,使输出的施工图既符合规范要求,又保留了设计师的手稿灵魂。

这类软件的核心价值在于:一方面满足建筑行业对标准化、可执行图纸的需求;另一方面也回应了部分建筑师和艺术家对于“人性化设计”的回归诉求。尤其在方案初期阶段或文化类项目中,手绘风格的图纸更能体现创意灵感与人文关怀。

二、核心技术实现路径

1. 手绘风格建模引擎

这是原始手工绘制施工图软件区别于传统CAD的关键所在。其底层是一个融合了物理模拟与机器学习的建模引擎:

- 笔触模拟系统:利用AI识别用户操作习惯(如压力感应、速度变化),动态调整线条宽度、虚实程度,模拟真实铅笔/钢笔的书写轨迹。

- 材质渲染模块:内置多种纸张纹理库(素描纸、水彩纸、牛皮纸等),支持光照模拟,让图纸具有真实的光影层次感。

- 透视变形算法:基于人体视觉认知模型优化透视角度,避免机械式正交投影带来的生硬感,增强画面的空间沉浸感。

2. 符合规范的智能校验机制

虽然强调手绘美感,但软件仍需确保图纸符合国家建筑制图标准(如GB/T 50001)。为此,系统集成了:

- 自动标注识别与修正功能(如尺寸标注位置、字体统一性)

- 图层管理与语义标签绑定(如墙体→结构层、门窗→构造层)

- 冲突检测算法(防止重叠线段、不合规尺寸标注)

3. 交互式编辑与反馈闭环

软件采用“所见即所得”的交互模式,允许用户在绘制过程中实时查看效果,并提供如下反馈:

- 风格一致性建议(例如某条线太直,提示可加入轻微弯曲)

- 效率提升提示(如重复元素自动识别并生成模板)

- 协作共享接口(支持多人同时在线批注、版本对比)

三、典型应用场景分析

1. 建筑方案设计初期阶段

在概念设计阶段,设计师常需快速表达想法,此时使用原始手工绘制软件可大幅提升创作自由度。例如,一个城市更新项目中的老厂房改造方案,通过该软件快速绘制出带肌理感的平面布局草图,配合手写说明文字,更容易打动业主和评审专家。

2. 文化遗产保护与修复项目

此类项目往往需要尊重原有风貌,手工风格图纸更易传递历史信息的情感温度。例如,在故宫某殿修缮中,团队用此软件绘制了带有毛边效果的立面图,既保持了古建细节的真实性,又便于施工人员理解构造层次。

3. 教学与培训场景

高校建筑系常用此软件作为学生基础训练工具,帮助他们建立对比例、透视、构图的敏感度。相比纯数字工具,它让学生在“动手”中体会“画得像”的本质,而非仅仅“画得准”。

四、挑战与未来趋势

1. 技术难点:平衡真实性与效率

目前最大挑战是如何在保证手绘风格逼真度的同时,不影响工作效率。若每一条线都需单独调参,则违背了“高效”初衷。解决方案是引入预设风格包(如“水墨风”、“炭笔风”、“铅笔淡影”),让用户一键切换,同时保留个性化微调空间。

2. 标准化与智能化融合

未来应探索“规则驱动+风格驱动”的混合架构:关键参数(如梁柱定位)由规则约束,非核心元素(如背景网格、装饰线条)则由风格引擎控制。这既能保障工程准确性,又能释放创造力。

3. AI赋能下的协同进化

随着生成式AI的发展,原始手工绘制软件有望具备以下能力:

- 根据语音描述自动生成初步草图(如“我要一个有弧形窗的住宅立面”)

- 从历史案例中学习经典手绘技法并推荐应用

- 结合BIM数据自动转换为手绘风格施工图,用于汇报展示

五、结语:回归本源,走向多元

原始手工绘制施工图软件不是对数字时代的否定,而是对其的一种补充和完善。它提醒我们,在追求效率与精度的同时,不应忽视设计的本质——表达思想、沟通情感、创造美。未来的建筑设计工具,或许正是那些既能读懂代码、也能感受温度的“双面人”。当科技真正服务于人的创造力时,手工与数字的界限将不再分明,而是一种全新的设计语言正在诞生。