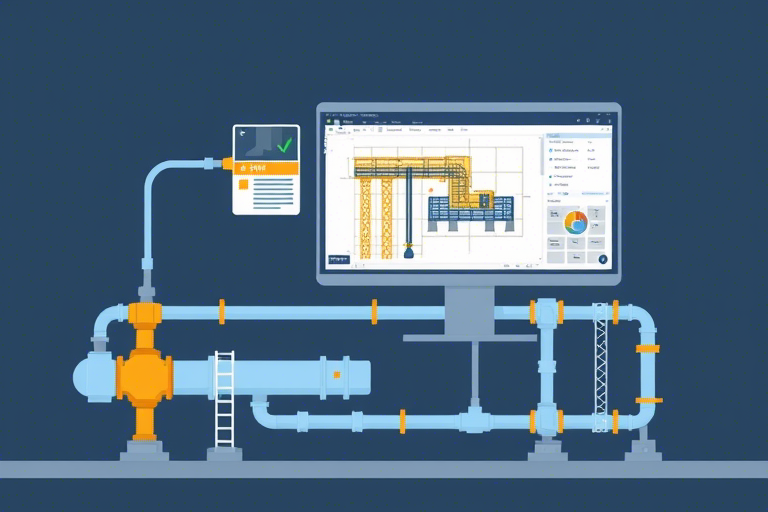

在建筑、市政和工业项目中,水管施工图是确保管道系统正确安装的核心文件。然而,传统手工识图方式耗时费力,极易出错,尤其对于复杂项目或新手工程师而言,理解图纸中的管线走向、管径规格、阀门位置等信息成为一大挑战。随着BIM(建筑信息模型)技术与人工智能的普及,专门用于辅助理解水管施工图的软件应运而生,它们不仅能自动识别图纸内容,还能可视化呈现三维结构、模拟水流路径、标注冲突点,从而显著提升工作效率与准确性。

为什么需要专门的水管施工图解读软件?

传统的水管施工图多为二维CAD图纸,依赖人工逐层分析:从平面图到剖面图,再结合详图节点说明,整个过程不仅繁琐,还容易因疏忽导致施工偏差。例如,某大型商业综合体因未准确识别排水管坡度设计,造成后期返工成本超百万元。此外,不同专业间的信息割裂也常引发问题——水暖、电气、结构图纸若不能协同查看,易出现管线打架现象。

因此,一款优秀的“看懂水管施工图的软件”必须具备以下核心能力:

- 自动图纸解析能力:通过OCR(光学字符识别)和AI图像识别技术,将扫描PDF或DWG格式图纸转换为可编辑的数据模型。

- 三维可视化引擎:将二维图纸映射至三维空间,直观展示管道布局、标高关系及与其他系统的空间冲突。

- 智能纠错与提示功能:基于行业规范(如《建筑给水排水设计规范》GB50015),自动检测管径选择错误、支吊架间距不合理等问题。

- 协同共享平台支持:允许团队成员在线标注、评论、版本管理,实现跨地域协作。

- 移动端适配与离线使用:满足现场施工人员随时随地查阅图纸的需求。

典型应用场景与实际价值

以某地铁站给排水系统改造为例,原计划采用传统方式处理120张图纸,预计需3周时间完成审核;引入专用软件后,仅用4天即可完成全图分析,并提前发现5处潜在管线冲突。这背后的关键在于软件的自动化建模能力:它能识别出所有阀门、水泵、水箱的位置及其连接逻辑,生成结构化数据表,供后续深化设计或施工模拟使用。

另一个案例来自医院新建病房楼项目。由于医疗用水要求极高,设计团队需反复核对冷热水管材质、保温层厚度及冲洗验证流程。借助软件内置的标准库匹配功能,系统自动比对设计参数是否符合《医院建筑设计规范》,并生成合规性报告,大幅减少人工校验时间。

核心技术如何支撑“看懂”这一目标?

真正让软件“看懂”水管施工图的,不是简单的图形识别,而是融合了多种前沿技术:

- 计算机视觉(CV)+深度学习:训练神经网络识别常见图例符号(如DN100表示公称直径100mm)、箭头方向、文字注释等,准确率可达95%以上。

- BIM数据交换标准(IFC):确保软件输出结果可被Revit、Navisworks等主流BIM工具读取,打通从图纸到施工落地的链条。

- 规则引擎(Rule Engine):内置数百条施工规范条款,如“排水管最小坡度不得小于0.5%”,一旦违反即触发告警。

- 云计算与边缘计算结合:大文件上传后由云端处理,小范围修改可在本地设备快速响应,兼顾性能与灵活性。

用户群体与市场潜力

目前主要使用者包括:

• 建筑设计院的水暖工程师

• 施工单位的技术负责人

• 监理单位的质量检查员

• 物业运维管理人员(用于后期维护)

据艾瑞咨询统计,2024年中国建筑数字化市场规模已达860亿元,其中BIM相关软件占比约35%,而专注于给排水领域的专用工具尚处于早期阶段,预计未来三年复合增长率将超过25%。这意味着,“看懂水管施工图的软件”不仅是刚需,更是蓝海市场。

挑战与未来发展方向

尽管前景广阔,当前软件仍面临几个痛点:

1. 图纸质量参差不齐:部分老旧项目图纸模糊不清,影响识别精度;

2. 缺乏统一标准:各地区设计习惯差异大,难以建立通用模型;

3. 培训成本较高:老一辈工程师对新技术接受度低,需配套教学资源。

未来趋势将是:

• 与AR/VR结合,实现“实景叠加图纸”效果,帮助工人边走边看;

• 引入大语言模型(LLM),支持自然语言提问:“这条管子通向哪里?”;

• 开发开源插件生态,鼓励第三方开发者扩展功能模块。

总而言之,“看懂水管施工图的软件”不仅是工具升级,更是推动建筑行业从经验驱动迈向数据驱动的关键一步。它不仅能降低错误率、缩短工期,更能在节能减排、智慧运维等方面创造长期价值。