在现代铁路工程建设中,模拟铁路平车施工图软件已成为提升设计效率、保障施工质量的关键工具。这类软件不仅能够将复杂的铁路平车结构转化为可视化模型,还能通过参数化建模、碰撞检测和施工仿真等功能,实现从设计到施工的全流程数字化管理。本文将深入探讨模拟铁路平车施工图软件的核心功能、技术实现路径、行业应用案例及未来发展趋势,帮助工程技术人员全面理解其价值与实践方法。

一、什么是模拟铁路平车施工图软件?

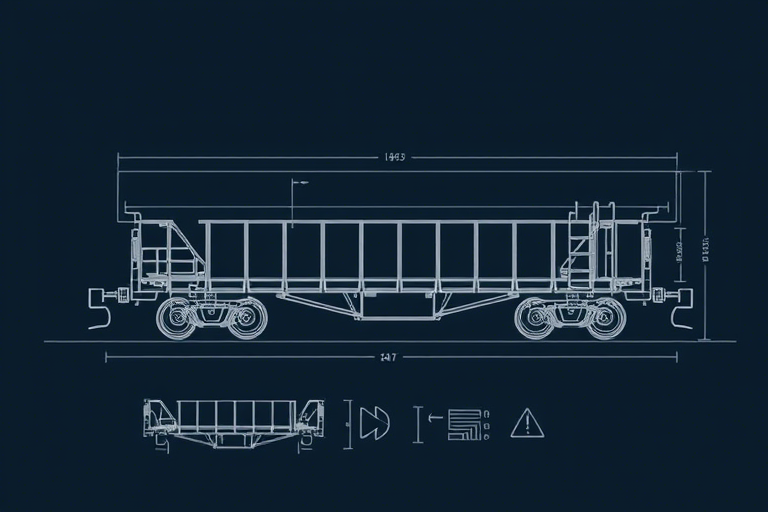

模拟铁路平车施工图软件是一种专为铁路运输车辆(尤其是平车)设计与施工阶段开发的计算机辅助设计(CAD)与仿真分析工具。它结合了三维建模、结构力学计算、施工流程模拟和数据协同管理等技术,使工程师能够在虚拟环境中完成平车的设计验证、制造工艺规划和施工组织模拟,从而减少现场返工、优化资源配置并提高项目安全性。

1.1 核心功能模块

- 三维建模与参数化设计:支持基于标准规范(如TB/T 2706《铁路货车通用技术条件》)快速构建平车骨架、底架、端板、侧板等部件,用户可通过修改关键尺寸自动更新整体结构。

- 施工工艺模拟:模拟吊装、焊接、装配等工序,识别潜在冲突点,提前制定最优施工方案。

- 碰撞检测与空间校验:对不同构件之间进行干涉检查,确保各部件在安装过程中不会发生物理碰撞或干涉。

- 材料清单自动生成:根据设计模型自动提取钢材用量、螺栓规格等信息,对接ERP系统用于采购计划。

- 多专业协同平台:支持与BIM(建筑信息模型)、GIS地理信息系统集成,实现跨部门协作。

二、关键技术实现路径

要打造一款高效可靠的模拟铁路平车施工图软件,需融合多种先进技术,形成完整的开发体系。

2.1 基于BIM的数字孪生架构

利用BIM技术构建铁路平车的全生命周期数字孪生体,将设计阶段的数据(几何信息、材质属性、连接方式)完整传递至施工阶段。这使得施工人员可以直观查看每一块钢板的位置、编号、安装顺序,极大降低沟通成本。

2.2 参数化驱动与智能算法优化

采用参数化建模引擎(如Revit API、AutoCAD .NET SDK),允许用户输入基础参数(载重吨位、轴距、长度)后,系统自动计算出合理的梁高、腹板厚度、加强筋布局等结构参数。同时引入遗传算法或粒子群优化算法,在满足强度和刚度要求的前提下,最小化材料消耗。

2.3 虚拟现实(VR)与增强现实(AR)集成

通过VR设备进行沉浸式施工预演,让工人提前熟悉作业环境;AR技术则可在施工现场通过平板或眼镜显示叠加的施工图指引,指导实际操作,提升精准度。

2.4 数据接口标准化与云服务部署

遵循IFC(Industry Foundation Classes)标准,确保与其他设计软件(如SolidWorks、CATIA)兼容;同时部署在云端服务器,支持多人在线协作、版本控制与远程调试,适应大型工程项目的需求。

三、典型应用场景与成功案例

目前,该类软件已在多个铁路装备制造企业落地应用,取得了显著成效。

3.1 某国有铁路车辆厂平车改造项目

该项目涉及500辆新型运煤平车的批量生产。使用模拟铁路平车施工图软件后,设计周期从原来的6周缩短至3周,焊接变形量减少约20%,现场返工率下降至不足3%。更重要的是,通过施工仿真发现原设计方案中两根横梁间距不合理,导致吊装时无法平衡,及时调整避免了重大安全隐患。

3.2 高速铁路专用平车研发项目

某科研团队利用该软件进行轻量化设计,通过对不同材料组合(Q355钢 vs. 铝合金)的对比分析,最终选定复合材料方案,在保证承载能力的同时减轻整车重量12%,提升了运行经济性。

四、面临的挑战与应对策略

尽管前景广阔,但模拟铁路平车施工图软件仍面临一些挑战:

4.1 行业标准不统一

不同地区、企业对平车设计规范存在差异,导致软件难以通用化。解决方案是建立开放式的插件机制,允许用户导入本地标准库,动态适配各类设计规则。

4.2 复杂工况模拟精度不足

现有软件在高温、振动、冲击等极端工况下的模拟精度仍有待提升。建议引入有限元分析(FEA)模块,与ANSYS、ABAQUS等专业软件对接,增强结构性能预测能力。

4.3 用户接受度低

部分老工程师习惯传统手工绘图方式,对新软件存在抵触心理。应加强培训体系建设,提供“零基础入门”课程,并设置AI助手功能,辅助初学者快速上手。

五、未来发展趋势

随着人工智能、物联网和大数据的发展,模拟铁路平车施工图软件将进一步向智能化、协同化方向演进。

5.1 AI驱动的设计优化

未来软件将内置AI模型,可根据历史项目数据自动推荐最优设计方案,甚至生成符合环保要求的绿色低碳结构。

5.2 数字孪生+实时监测

结合传感器数据,实现从工厂到现场的全过程监控,一旦发现结构异常即可预警,真正实现“设计-制造-运维”一体化闭环管理。

5.3 开源生态与社区共建

鼓励开发者贡献插件、模板和脚本,形成活跃的技术社区,加速功能迭代,推动国产化替代进程。

结语

模拟铁路平车施工图软件不仅是技术进步的产物,更是铁路工程高质量发展的助推器。它正在重塑传统铁路车辆的设计模式,从“经验驱动”转向“数据驱动”,从“事后纠错”转向“事前预防”。对于从业者而言,掌握这一工具不仅是职业竞争力的体现,更是参与国家交通强国战略的重要抓手。