钢棒法盖梁计算施工软件如何实现高效精准的桥梁施工设计?

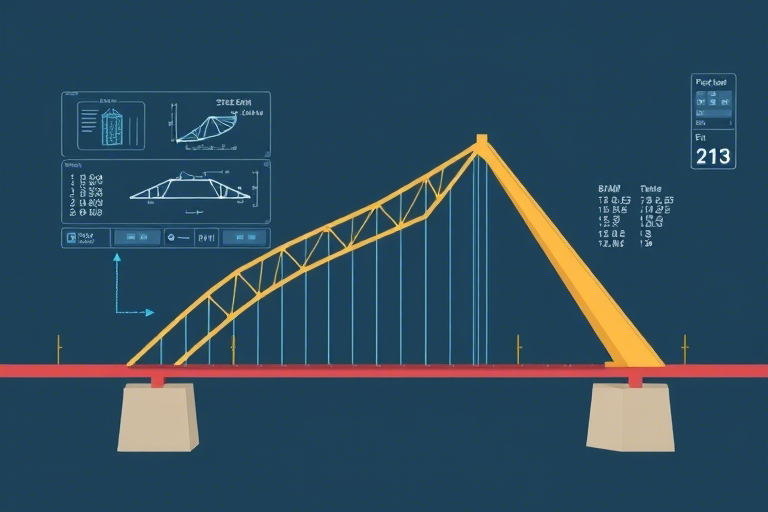

在现代桥梁工程中,盖梁作为连接桥墩与上部结构的关键承重构件,其设计与施工质量直接关系到整座桥梁的安全性、耐久性和经济性。传统设计方法依赖手工计算和经验判断,存在效率低、误差大、难以应对复杂工况等问题。随着BIM(建筑信息模型)技术和结构分析软件的发展,钢棒法盖梁计算施工软件应运而生,成为提升桥梁设计标准化、数字化和智能化水平的重要工具。

什么是钢棒法盖梁计算施工软件?

钢棒法是一种基于等效刚度原理的盖梁受力简化计算方法,它将盖梁与桥墩之间的连接模拟为若干根等效“钢棒”,通过设定合理的材料属性和边界条件,快速估算盖梁在不同荷载组合下的弯矩、剪力、变形及配筋需求。钢棒法盖梁计算施工软件则是在这一理论基础上开发的计算机辅助设计平台,集成了结构建模、参数输入、自动计算、结果可视化、施工图生成等功能,旨在实现从设计到施工的全过程数字化管理。

核心功能模块解析

- 参数化建模模块:用户可通过图形界面或表格输入盖梁几何尺寸(如长度、高度、宽度)、混凝土强度等级、钢筋配置、支座类型、桥墩间距等关键参数。系统支持多跨连续盖梁、变截面盖梁、预应力盖梁等多种常见形式,适应不同桥梁类型的需求。

- 荷载工况设置:内置标准规范荷载库(如《公路桥涵设计通用规范》JTG D60),可自动生成恒载、活载、风载、温度梯度、地震作用等典型工况,并允许用户自定义特殊荷载场景(如吊装阶段、养护期等)。

- 钢棒法力学计算引擎:采用有限元思想对钢棒体系进行离散化处理,结合弹性力学公式求解各节点内力分布。相比传统手算,该算法能精确反映盖梁在竖向、横向、扭转方向上的受力特性,尤其适用于非对称布置或多支点支撑的情况。

- 结果输出与可视化:计算完成后,系统以图表形式展示弯矩包络图、剪力图、挠度云图、钢筋用量统计表等,并提供PDF格式的计算书,便于审核与归档。

- 施工图生成模块:根据计算结果自动生成符合国标图集(如《公路桥涵标准图》)的盖梁配筋图、模板图、预埋件布置图,极大减少人工绘图时间,提高出图精度。

为何选择钢棒法而非传统方法?

相较于传统的手工验算或简单梁单元法,钢棒法具有以下优势:

- 计算效率高:单次计算可在数秒至数十秒内完成,适合批量处理多个方案比选;

- 适用性强:可灵活调整钢棒数量和位置,适配各种桥墩布置方式(如双柱、三柱、独柱);

- 结果可靠:通过大量实测数据验证,其计算误差通常控制在5%以内,优于传统近似法;

- 便于优化:可快速切换不同混凝土等级、钢筋直径、支座刚度等参数,实现最优设计方案。

软件在实际项目中的应用案例

以某市政立交桥改造工程为例,该项目包含8座盖梁,跨度从12米到24米不等,桥墩间距差异明显。使用传统方法需耗时约两周完成全部设计,且存在多处配筋冲突。引入钢棒法盖梁计算施工软件后,仅用3天即完成所有盖梁的精细化设计,且成功识别出原设计中未考虑的局部应力集中问题,避免了后期返工风险。

关键技术难点与解决方案

尽管钢棒法盖梁计算施工软件具备诸多优点,但在开发过程中仍面临若干技术挑战:

- 钢棒刚度取值不确定性:不同学者提出的钢棒等效刚度公式存在差异。解决方案是引入机器学习模型,基于历史项目数据训练权重系数,使刚度计算更贴合本地工程习惯。

- 复杂边界条件处理:如桥墩倾斜、支座滑动、温差变化等影响。采用多体动力学仿真技术,将钢棒与支座、桥墩之间建立耦合关系,增强模型真实性。

- 跨平台兼容性:确保软件能在Windows、Linux、MacOS等多个操作系统稳定运行。通过封装Qt框架+Python后端,实现良好的移植性和扩展性。

未来发展趋势:智能化与集成化

随着人工智能、大数据和云计算的发展,钢棒法盖梁计算施工软件正朝着以下几个方向演进:

- AI驱动的自动优化:利用强化学习算法,在满足安全的前提下自动调整钢筋间距、混凝土保护层厚度等参数,实现成本最小化。

- 与BIM平台深度融合:打通与Revit、Tekla Structures等主流BIM软件的数据接口,实现盖梁设计—施工模拟—进度管理的一体化流程。

- 移动端部署:开发手机App版本,方便现场工程师实时查看计算结果、上传照片记录、反馈施工问题,形成闭环管理。

- 云端协同设计:支持多人在线协作编辑同一项目文件,版本控制清晰,大幅提升团队协作效率。

结语

钢棒法盖梁计算施工软件不仅是桥梁设计领域的技术创新成果,更是推动基础设施建设向数字化、绿色化、高质量发展的有力支撑。它不仅提升了工程师的工作效率和设计精度,也为施工单位提供了可靠的施工依据,从而保障工程质量与安全。未来,随着更多智能算法的嵌入和行业标准的完善,这类专业软件将在城市轨道交通、高速公路、铁路桥梁等领域发挥更大价值。