如何高效制作BIM施工现场布置软件素材?掌握这5个关键步骤

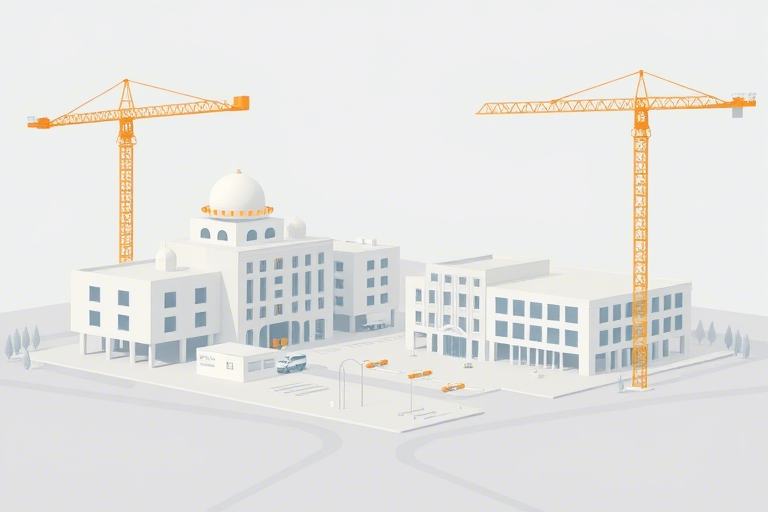

在现代建筑工程管理中,BIM(建筑信息模型)技术已成为提升项目效率、优化资源配置的核心工具。其中,BIM施工现场布置软件作为施工阶段的重要应用模块,其效果直接关系到现场安全、进度控制与成本管理。然而,许多项目团队在实际操作中发现:优秀的BIM模型若缺乏高质量的布置素材,依然难以实现可视化管理和动态模拟。那么,究竟该如何高效制作BIM施工现场布置软件素材?本文将从理解需求、数据准备、建模规范、协同优化到成果输出五大维度出发,系统梳理一套标准化、可复用的制作流程,帮助你打造既精准又实用的BIM布置素材库。

一、明确BIM施工现场布置的目标与应用场景

制作任何BIM素材前,首要任务是厘清其用途和目标用户。BIM施工现场布置并非简单的三维展示,而是服务于不同管理环节:

- 安全管控:用于识别危险源、规划疏散通道、设置警示区域,如塔吊覆盖范围、临时用电线路布局等。

- 进度模拟:结合4D BIM技术,动态展示材料堆放区、设备进场顺序、作业面切换过程。

- 资源调度:合理安排钢筋加工棚、混凝土搅拌站、办公区等功能分区,避免交叉干扰。

- 绿色施工:评估扬尘控制措施、噪音隔离方案是否符合环保要求。

因此,在开始建模之前,应与项目部、安全部、技术部充分沟通,明确优先级——是侧重安全评审还是进度推演?是为业主汇报还是为分包单位提供指引?只有目标清晰,才能确保素材具备实用性与针对性。

二、建立标准化的素材数据库:分类+命名+属性

一个高效的BIM施工现场布置素材库,必须具备结构化、可扩展的特点。建议按照以下方式组织:

1. 分类体系

- 永久设施:包括办公用房、宿舍、围墙、大门、消防设施等,通常按楼层或功能区域划分。

- 临时设施:如临时道路、水电管线、仓库、厕所、洗车池等,需考虑阶段性变化。

- 机械设备:塔吊、升降机、泵车、挖掘机等,需包含旋转半径、工作高度等参数。

- 材料堆场:钢筋、模板、砂石料等,要标注容量、周转周期、堆放规则。

- 安全标识:红黄蓝绿四色警示牌、围挡标语、逃生路线图等,增强可视提醒能力。

2. 命名规范

统一命名规则可极大提高协作效率。推荐采用“类型_编号_描述”的格式,例如:

- TOWER_CRANE_001_Tower Crane (Type: Tower Crane, ID: 001) - TEMP_WAREHOUSE_002_Rebar Storage Area - SAFETY_SIGN_005_Hazard Warning Sign

3. 属性定义

每个构件都应附加详细属性信息,便于后期查询与分析。典型字段包括:

| 属性名称 | 说明 |

|---|---|

| 使用时间 | 该设施启用/拆除日期 |

| 责任人 | 对应管理部门或负责人姓名 |

| 尺寸规格 | 长宽高或面积、承载力等技术参数 |

| 状态标签 | 未启用 / 使用中 / 拆除 / 维护中 |

| 关联工序 | 与哪些施工节点相关联(如绑扎钢筋、浇筑混凝土) |

这些属性不仅支撑BIM平台的数据调用,还能对接项目管理系统(如ProjectWise、广联达云平台),实现真正的数字化闭环。

三、建模质量控制:精度与效率的平衡

很多团队在初期容易陷入两个误区:要么追求极致细节导致文件臃肿,要么过于简化失去参考价值。正确做法是根据用途设定LOD(Level of Development)等级:

- LOD 200(概念级):适用于初步规划阶段,仅表现大致轮廓和位置,模型轻量,适合快速部署。

- LOD 300(设计级):满足深化设计和施工交底需求,包含基础几何形状、主要材质、关键尺寸,文件适中。

- LOD 400(施工级):用于精确布置与模拟,需加入真实比例、材质贴图、碰撞检测,适合接入虚拟现实(VR)体验。

此外,还应注意以下细节:

- 使用标准族库(Revit内置或自定义)而非随意绘制,保证一致性;

- 对复杂构件(如脚手架、临时支撑)进行参数化建模,支持批量调整;

- 定期清理冗余图层、隐藏不必要的辅助线,保持模型整洁;

- 利用IFC导出测试兼容性,确保跨平台可用。

四、多专业协同与冲突检测

BIM施工现场布置不是单一专业的产物,而是土建、机电、钢结构等多个专业的集成体现。因此,素材制作过程中必须引入协同机制:

- 碰撞检查:通过Navisworks或BIM 360进行多专业模型叠加分析,识别水管穿梁、电缆桥架与吊顶冲突等问题。

- 空间占用评估:检查大型设备(如履带吊)运行路径是否受其他设施阻碍,避免影响施工节奏。

- 人流物流动线优化:模拟工人进出路线、材料运输轨迹,减少交叉作业风险。

- 版本管理:使用BIM 360 Team或Autodesk Construction Cloud进行版本控制,防止因误操作导致数据丢失。

建议每周召开一次BIM协调会,邀请各专业负责人参与讨论,形成共识后再更新模型,真正做到“边建边改、边改边用”。

五、成果交付与持续迭代机制

素材制作完成后,并不意味着工作的终结。真正有价值的做法是将其纳入项目全生命周期管理体系:

- 输出多样化成果:除了标准模型文件(RVT),还可生成PDF图纸、视频动画、网页版交互式演示(如Twinmotion + Web Viewer)。

- 嵌入施工日志:将每日布置变更记录同步至BIM平台,形成可追溯的历史档案。

- 建立反馈机制:鼓励一线管理人员上传问题照片或语音备注,由BIM团队实时修正模型。

- 经验沉淀:每完成一个项目后,整理通用素材模板(如“地下室阶段临时布置标准包”),供后续项目复用。

这种持续迭代的方式不仅能提升单个项目效率,更能逐步构建企业级BIM知识资产库,助力数字化转型落地。

结语:从素材到智慧工地的关键一步

制作高质量的BIM施工现场布置软件素材,本质上是在为智慧工地打地基。它不仅是技术能力的体现,更是项目管理水平的缩影。通过科学的分类、严谨的建模、高效的协同与闭环的管理,我们不仅能解决眼前的问题,更能为企业积累宝贵的数字资产。现在,是时候重新审视你的BIM素材策略了——它们是否足够专业?是否能真正赋能现场?答案就在下一步行动中。