中电重庆软件园施工单位如何确保工程质量和进度?

中电重庆软件园作为重庆市重点打造的数字化产业高地,其建设不仅承载着区域经济转型升级的重要使命,也对施工单位的专业能力、管理效率和责任意识提出了更高要求。面对复杂的地形条件、严格的环保标准以及高密度的城市施工环境,施工单位如何在保障安全的前提下实现高质量、高效率的建设目标,成为行业关注的核心问题。

一、项目背景与挑战分析

中电重庆软件园位于重庆市两江新区核心地带,占地约50万平方米,规划建筑面积超100万平方米,涵盖研发中心、办公空间、人才公寓及配套设施。该园区定位为国家级电子信息产业示范基地,吸引了包括中国电子集团在内的多家头部企业入驻。然而,项目的推进并非一帆风顺:

- 地质复杂性:项目所在地部分区域存在软土层和岩溶地貌,增加了地基处理难度。

- 工期紧张:政府要求2026年底前完成主体结构封顶,后续还需进行机电安装、装饰装修等工序,总工期仅约30个月。

- 多方协调压力:涉及政府、业主单位、设计院、监理、分包商等多个主体,沟通成本高,协同难度大。

- 绿色施工要求:需满足国家绿色建筑三星级标准,对扬尘控制、噪音治理、材料回收利用提出严格指标。

二、施工单位的核心策略:标准化+智能化双轮驱动

为应对上述挑战,中电重庆软件园施工单位——某央企旗下专业建筑公司(以下简称“施工单位”)制定了一套以“标准化流程”为基础、“智能建造技术”为支撑的综合管理体系,具体体现在以下五个方面:

1. 建立全过程质量管控体系

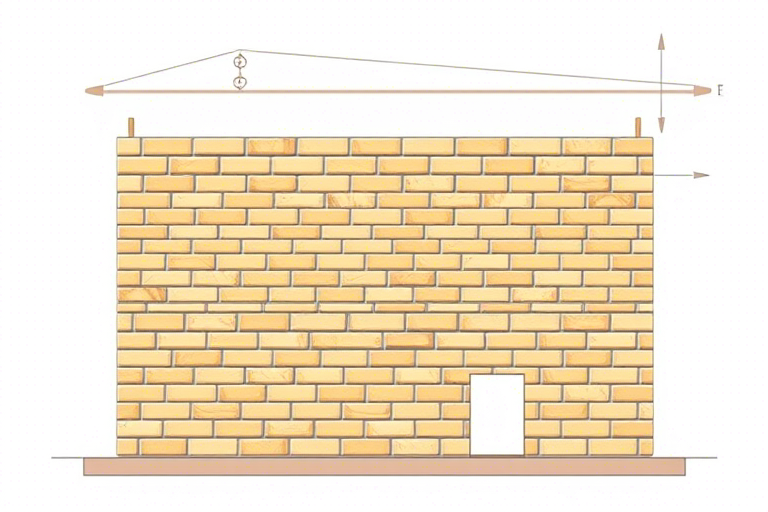

施工单位严格执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300),将质量管理前置至设计阶段。通过BIM技术进行碰撞检查,提前发现管线冲突等问题;在施工过程中实施“样板引路”制度,每个分项工程开工前先制作实体样板并组织观摩学习,确保工艺一致性。同时设立专职质检员驻场监督,推行“三检制”(自检、互检、专检),形成闭环管理机制。

2. 引入智慧工地管理系统提升效率

依托物联网、大数据和AI算法,施工单位部署了覆盖全现场的智慧工地平台,集成视频监控、人员实名制、塔吊防碰撞、环境监测、物料追踪等功能模块。例如,通过人脸识别系统自动统计工人出勤情况,结合考勤数据生成工资结算报表;利用无人机巡检高空作业面,实时上传图像至云端供管理层审阅;使用混凝土温控传感器动态监测浇筑温度变化,防止裂缝产生。这些措施显著减少了人为失误,提高了施工精度与响应速度。

3. 创新施工组织模式:装配式+模块化建造

针对工期紧的问题,施工单位大胆采用装配式建筑技术,预制构件比例达到40%以上。办公楼、宿舍楼等多栋单体采用PC构件拼装,大大缩短了现场湿作业时间。同时,在办公区内部装修中引入模块化隔断系统,可根据未来功能调整灵活拆改,既节省成本又提高空间利用率。这种新型建造方式不仅加快了进度,还降低了现场污染排放,契合绿色施工理念。

4. 构建多方协同机制保障进度

施工单位牵头建立“周例会+日报制”的高效沟通机制,每周召开由业主、设计、监理、各分包单位参加的协调会议,明确本周任务清单与责任人;每日下午召开简短碰头会,快速解决当日遗留问题。此外,开发专属APP实现任务派发、进度填报、问题反馈一体化操作,所有信息实时同步至项目管理后台,便于高层决策者随时掌握全局态势。

5. 注重安全生产与文明施工文化建设

安全是底线,也是红线。施工单位严格执行“班前五分钟教育”制度,每天开工前由安全员讲解当日风险点及防范措施;设置VR安全体验馆,让新员工沉浸式感受高处坠落、触电事故等场景,增强安全意识。同时,实行“红黄牌”考核机制,对违章行为亮灯警示,连续三次违规则清退出场。文明施工方面,落实“六个百分百”要求(工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场100%硬化、拆迁工地100%洒水降尘、渣土车辆100%密闭运输),赢得周边社区广泛好评。

三、典型成果与经验总结

经过一年多的努力,中电重庆软件园施工单位已顺利完成一期工程主体结构封顶,提前15天达成节点目标,质量一次验收合格率达100%,未发生任何重大安全事故。项目先后荣获“重庆市绿色施工示范工程”“全国建筑业AAA级信用企业”等多项荣誉,成为同类项目中的标杆案例。

其成功经验可概括为:一是坚持“质量第一”,从源头抓起,用标准规范行为;二是拥抱数字化转型,用科技赋能管理;三是强化团队协作,打通各方壁垒;四是重视人文关怀,营造积极向上的施工氛围。这四大支柱共同构成了施工单位可持续发展的核心竞争力。

四、未来展望:迈向更高水平的智能建造时代

随着人工智能、数字孪生、碳中和等新技术不断融入建筑领域,中电重庆软件园施工单位正积极探索更深层次的智能建造路径。下一步计划引入AI辅助设计优化方案,应用机器人进行焊接、喷涂等重复性强的工作,并尝试建立基于区块链的供应链追溯系统,确保每一块钢材、每一袋水泥都来源清晰、品质可控。长远来看,该项目将成为推动重庆乃至西部地区建筑业高质量发展的典范工程。