施工图片真实效果图软件如何制作?技术实现与行业应用全解析

在建筑、装修、市政工程等行业中,将施工前的实景照片转化为逼真的三维效果图,已成为提升项目沟通效率、优化设计决策的重要手段。近年来,随着人工智能、计算机视觉和渲染技术的进步,施工图片真实效果图软件逐渐从实验室走向实际应用,成为设计师、甲方、施工方不可或缺的工具。那么,这类软件究竟是如何开发出来的?它背后的技术逻辑是什么?又有哪些关键应用场景?本文将深入探讨施工图片真实效果图软件的制作流程、核心技术、典型开发框架以及未来发展趋势。

一、什么是施工图片真实效果图软件?

施工图片真实效果图软件是指能够基于施工现场拍摄的二维图像(如手机或相机拍摄的照片),通过算法自动识别场景结构、材质、光照等信息,并生成具有高度真实感的三维可视化效果的软件系统。其核心目标是:将“现实中的工地”快速转化为“可预览、可修改、可交互”的数字模型,从而辅助设计优化、成本控制和施工管理。

与传统BIM建模或CAD制图不同,这类软件更强调“以图生图”的能力——即输入一张或多张实景照片,输出一个接近真实环境的3D效果,尤其适用于已开工但未完成的项目,帮助团队提前发现问题、调整方案。

二、关键技术组成与实现路径

1. 图像采集与预处理

高质量的数据是所有AI模型的基础。施工图片真实效果图软件的第一步是获取清晰、多角度的现场照片,建议使用高分辨率相机或无人机拍摄,覆盖主体结构、细节部位(如管线、装饰面层)和周边环境。随后进行图像去噪、色彩校正、透视矫正等预处理操作,确保输入数据质量统一。

2. 三维重建技术(Structure from Motion, SfM)

这是整个软件的核心模块之一。SfM算法可以从一组无序的二维图像中恢复出物体的三维空间结构。通过特征点匹配(如SIFT、ORB)、相机位姿估计、稀疏点云构建等方式,系统能初步还原建筑的空间关系。例如,某建筑外墙立面的照片经过SfM处理后,可以得到一个包含墙面轮廓、门窗位置的粗略三维模型。

3. 材质识别与纹理映射

仅仅有几何结构还不够,真实的视觉效果还依赖于材质表现。现代软件通常结合深度学习模型(如U-Net、Segment Anything Model)对图像进行语义分割,区分混凝土、金属、玻璃、瓷砖等不同材质,并将其映射到三维网格上。这一过程极大提升了最终效果图的质感与真实度。

4. 光照估算与环境光模拟

光线直接影响画面氛围。软件需分析原始照片中的阴影方向、强度分布,推断出自然光源的位置(如太阳方位角),并据此在三维场景中设置相应的灯光系统。部分高级版本还会引入HDRI环境贴图来增强光影的真实感,使渲染结果更加贴近现实。

5. 实时渲染引擎集成

最后一步是渲染输出。主流做法是集成开源或商业渲染引擎,如Unreal Engine、Unity或Blender Cycles。这些引擎支持PBR(基于物理的渲染)材质系统,可实时展示高精度的光影变化、反射、折射等效果,满足用户交互式查看需求。

三、开发流程详解:从原型到上线

阶段一:需求定义与原型设计

首先要明确目标用户群体(设计师、监理、甲方)和使用场景(室内装修、幕墙改造、市政管网可视化)。然后设计功能清单:是否支持批量上传?能否自动标注尺寸?是否具备移动端适配?原型完成后进行小范围测试验证可行性。

阶段二:技术选型与模块搭建

推荐采用Python + OpenCV + PyTorch进行核心算法开发,配合Web前端(React/Vue)实现交互界面。数据库可用PostgreSQL存储图像元数据和用户行为日志。部署方面,可选择云服务器(阿里云/AWS)或本地化私有部署方案,保障数据安全。

阶段三:训练与优化模型

对于材质识别、纹理映射等模块,需要收集大量施工场景图像进行标注训练。可借助平台如Label Studio或CVAT完成标注任务,再利用迁移学习策略提升模型泛化能力。持续迭代过程中,加入用户反馈机制,不断优化识别准确率与渲染速度。

阶段四:测试与上线

进行全面的功能测试(单元测试、集成测试)、性能压测(并发用户数、加载时间)和用户体验测试(易用性、响应速度)。上线后建立监控系统(如Prometheus + Grafana),及时发现异常并修复问题。

四、典型应用场景举例

1. 建筑翻新项目可视化

某老旧小区改造项目中,施工单位上传了楼体现状照片,软件自动生成带旧墙拆除标记的三维模型,便于设计团队规划新立面材料与颜色搭配,避免返工。

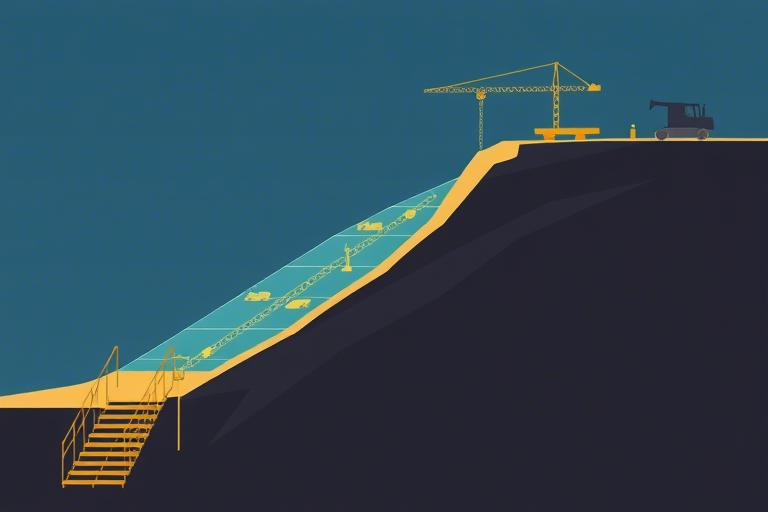

2. 工地安全管理预演

在大型厂房建设中,通过导入施工进度照片,软件可模拟不同阶段的安全通道布局、设备摆放合理性,提前规避潜在风险点。

3. 室内装修方案对比

家装客户上传客厅实拍图,软件生成三种不同软装风格的效果图,直观呈现差异,助力快速决策。

五、挑战与未来发展方向

当前主要挑战:

- 复杂场景识别困难:如多层叠合结构、遮挡严重区域,容易导致重建失败或误差大。

- 材质多样性与模糊边界:某些材料(如水泥砂浆、旧木板)难以精确分类,影响渲染质量。

- 计算资源消耗大:高精度重建和渲染对GPU/CPU要求高,限制了移动端普及。

未来趋势:

- 轻量化AI模型:结合模型压缩技术(如TensorRT、ONNX),提升运行效率,适配手机端使用。

- AR/VR融合:结合MR头显设备,实现“所见即所得”的沉浸式施工预览体验。

- 与BIM系统打通:未来可能直接对接Revit、Navisworks等平台,形成从图纸到实景再到数字孪生的闭环。

- 自动化标注与反馈闭环:引入强化学习机制,让软件根据用户修正自动优化后续预测结果。

六、结语

施工图片真实效果图软件不仅是技术进步的产物,更是建筑行业数字化转型的关键抓手。它打破了传统设计与施工之间的信息壁垒,使得“看得见”的不再是纸上蓝图,而是可感知、可交互的真实世界。随着AI与图形学的深度融合,这类软件将在智慧工地、绿色建造、城市更新等领域发挥越来越重要的作用。对于开发者而言,掌握其底层逻辑与开发路径,将有助于打造更具竞争力的产品;对于从业者来说,理解其价值所在,则能更好地拥抱数字化变革。