BIM施工现场布置软件v7.5教学视频:如何高效掌握施工模拟与现场管理

在建筑行业数字化转型的浪潮中,BIM(建筑信息模型)技术已成为提升项目管理水平的核心工具。其中,BIM施工现场布置软件v7.5作为一款专为施工现场优化设计的专业软件,集成了三维建模、资源调度、安全规划与进度模拟等功能,极大提升了施工效率和安全性。然而,面对功能繁多、操作复杂的界面,许多从业者往往感到无从下手。因此,一套系统、清晰、实操性强的教学视频教程,成为快速上手的关键。

为什么需要专门的教学视频?

传统的文字手册虽然详尽,但缺乏直观演示,尤其对于新手而言,理解复杂参数设置、视图切换、碰撞检测等核心功能存在障碍。而教学视频则通过动态演示、分步讲解和案例实操,将抽象概念具象化,帮助用户快速建立认知框架。特别是针对BIM施工现场布置软件v7.5这类专业工具,视频教学能有效降低学习曲线,提高培训效率,确保团队成员统一标准,避免因误操作导致的数据错误或返工。

教学视频应包含哪些核心模块?

1. 软件安装与环境配置

首先,视频需详细介绍软件的安装流程,包括系统要求(如Windows 10/11、内存≥8GB、显卡支持OpenGL 4.0以上)、许可证激活方式及常见问题排查(如无法启动、提示缺少依赖库)。建议使用录屏+语音同步的方式展示全过程,并标注关键步骤截图,例如“点击‘安装’按钮后,请耐心等待约3分钟完成组件注册”。

2. 基础操作与界面导航

第二部分聚焦于界面布局解析:菜单栏、工具栏、属性面板、视图控制区的功能说明。例如,“左侧导航树用于管理模型层级,右侧属性面板可实时修改构件参数”。通过一个简单的办公楼模型导入实例,引导用户完成新建项目、导入CAD图纸、创建场地边界等基础任务,强化对“工作空间”的感知。

3. 施工现场布置核心功能详解

这部分是视频的重点,涵盖三大应用场景:

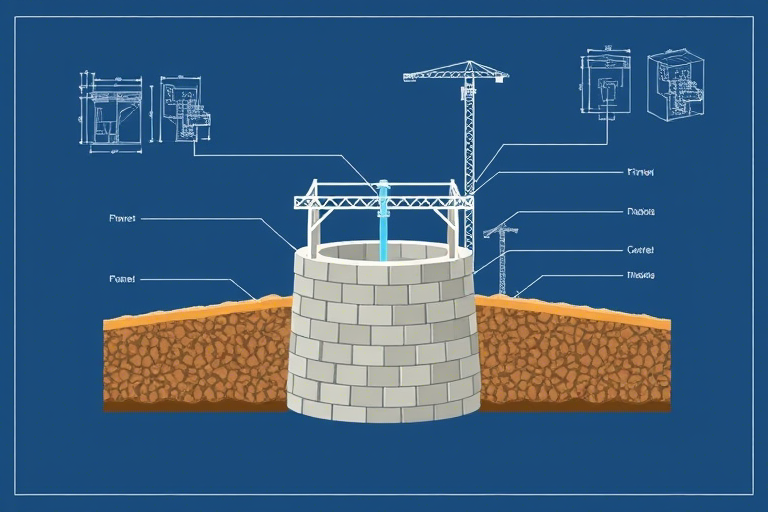

- 临时设施布置:演示如何在模型中添加塔吊、围挡、办公区、材料堆场等,并设置其位置、尺寸、高度。强调利用“智能吸附”功能自动对齐结构轴线,提升精度。

- 进度模拟与4D集成:讲解如何将Project计划导入并映射到模型上,实现按周/月展示施工状态变化。举例说明:“第3周时,北侧墙体已封顶,南侧仍在砌筑”,配合动画播放效果,让进度可视化。

- 安全与交通流线分析:演示利用路径规划工具模拟工人行走路线、车辆通行轨迹,识别潜在冲突点(如交叉路口拥堵)。可通过热力图显示人流密集区域,辅助制定应急预案。

4. 高级技巧与实用插件

针对进阶用户,介绍以下内容:

- 批量处理功能:快速复制多个相同设备(如脚手架单元),节省时间;

- API接口调用:与企业ERP系统对接,实现数据自动同步;

- 移动端预览:生成二维码供现场管理人员扫码查看模型,便于即时决策。

如何制作高质量的教学视频?

前期策划:明确受众与目标

制作前应调研用户画像——是刚入行的施工员、经验丰富的项目经理还是BIM工程师?不同角色关注点不同。例如,施工员更关心“如何布置临建”,而项目经理则侧重“如何进行工期优化”。据此设计章节顺序,优先解决痛点问题。

拍摄与剪辑:兼顾专业性与易懂性

建议采用“录屏+画外音”模式,辅以字幕标注重点操作。镜头角度固定不变,避免晃动影响观看体验。剪辑时加入转场特效(如淡入淡出),增强节奏感。同时,在每段结束后插入小测验(如“请说出三个常用快捷键”),巩固记忆。

后期优化:适配多平台传播

输出格式推荐MP4(H.264编码),分辨率1920×1080,帧率30fps。上传至YouTube、Bilibili、微信视频号等多个平台时,需分别调整封面图比例(横屏9:16用于短视频平台)并添加中英双语字幕,扩大受众覆盖面。

成功案例分享:某地铁站项目实战应用

以某城市地铁建设项目为例,项目方采用BIM施工现场布置软件v7.5教学视频培训全体施工人员,仅用两周即完成全员上岗。通过模拟地下三层结构施工阶段,提前发现两处塔吊覆盖盲区,及时调整位置,避免了后期拆除重建成本约50万元。此外,利用4D模拟功能,项目部提前一周完成工序衔接优化,缩短工期8天,获得业主高度评价。

常见误区与避坑指南

初学者常犯以下错误:

- 忽略单位一致性:导入CAD图纸时未统一单位(如mm vs m),导致模型缩放异常;

- 过度依赖默认参数:如不手动设定塔吊起重量限制,可能引发安全事故;

- 忽视版本兼容性:高版本模型在低版本软件中打开可能出现丢失构件现象。

视频中应特别提醒这些细节,并提供解决方案,如“建议在开始前检查所有文件是否为米制单位”、“保存前务必执行‘完整性校验’功能”。

结语:持续学习才是王道

随着BIM技术不断发展,BIM施工现场布置软件v7.5也会不断迭代升级。仅仅学会当前版本远远不够,用户需养成定期更新知识的习惯。建议订阅官方公众号、加入BIM交流社群、参与线上研讨会,保持对新技术的敏感度。唯有如此,才能真正将BIM从“工具”转变为“生产力”,助力企业在智慧建造时代脱颖而出。