项目管理软件的历史,是一部技术与人类协作需求不断融合的演变史。从最初的纸笔记录到如今高度智能化的云端平台,项目管理工具不仅改变了我们组织任务的方式,更重塑了团队沟通、资源分配和成果追踪的底层逻辑。那么,这些工具是如何一步步发展起来的?它们又如何适应不同行业和时代的需求?本文将带你穿越时间长廊,探索项目管理软件从萌芽到成熟的全过程,揭示其背后的驱动力与未来趋势。

早期阶段:手工记录与初步自动化(1950s–1980s)

在计算机尚未普及的年代,项目经理依赖纸质计划表、甘特图手绘板和简单的Excel表格来跟踪进度。这一时期的核心挑战在于信息滞后、版本混乱和跨部门沟通困难。例如,在大型基建项目中,一份进度更新可能需要数天才能传达到所有相关方。

直到1957年,美国杜邦公司开发出第一个用于项目计划的“关键路径法”(CPM),标志着项目管理开始走向系统化。随后,1960年代末期,IBM等企业开始尝试用早期计算机辅助进行进度模拟,但这类工具成本高昂且仅限于大型机构使用。

个人电脑时代:桌面软件崛起(1980s–1990s)

随着个人电脑的普及,项目管理软件进入大众视野。微软于1984年推出Project for Windows,成为该领域的先驱产品之一。它允许用户创建甘特图、分配资源、设定里程碑,并支持基本的任务依赖关系。尽管功能有限,但它极大提升了中小企业的效率。

与此同时,Lotus Notes等协作工具也开始整合邮件、日历和文档共享功能,为项目团队提供初步的在线协同环境。然而,由于缺乏统一标准和数据互通性差,这些工具仍处于“孤岛式”状态,难以满足日益复杂的跨地域项目需求。

互联网革命:Web应用与SaaS模式兴起(2000s)

进入21世纪后,宽带网络的普及催生了基于浏览器的项目管理平台。如Basecamp(2004年)、Asana(2008年)和Trello(2011年)相继问世,它们摒弃了传统安装包模式,采用订阅制(SaaS)服务,降低了使用门槛,让初创公司也能轻松部署项目管理系统。

更重要的是,这些平台引入了敏捷开发理念,支持看板视图、任务卡片、实时评论等功能,契合了互联网行业的快速迭代节奏。例如,Trello通过拖拽式界面让用户直观地管理待办事项,迅速赢得开发者社区青睐。

移动化与云原生:随时随地高效协作(2010s–至今)

智能手机和平板设备的普及推动项目管理软件向移动端延伸。Slack、Microsoft Teams等即时通讯工具逐渐集成项目管理模块,形成“沟通+任务”一体化解决方案。同时,AWS、Azure等云服务商提供的弹性计算能力使得项目管理系统可以处理海量并发请求,保障高可用性和安全性。

近年来,人工智能和大数据分析被深度融入项目管理流程。AI算法可自动识别风险节点、预测延期可能性、优化人员排班,甚至生成可视化报告。例如,ClickUp的AI助手能根据历史数据建议最佳任务优先级;Monday.com则利用机器学习分析团队生产力曲线,帮助管理者调整资源配置。

未来趋势:智能决策与跨平台整合

当前,项目管理软件正迈向更高层次——不仅是执行工具,更是战略决策引擎。未来的系统将更加注重:

- 自动化流程:通过低代码/无代码平台实现自定义工作流,减少人工干预。

- 多源数据融合:连接ERP、CRM、财务系统,构建全景项目视图。

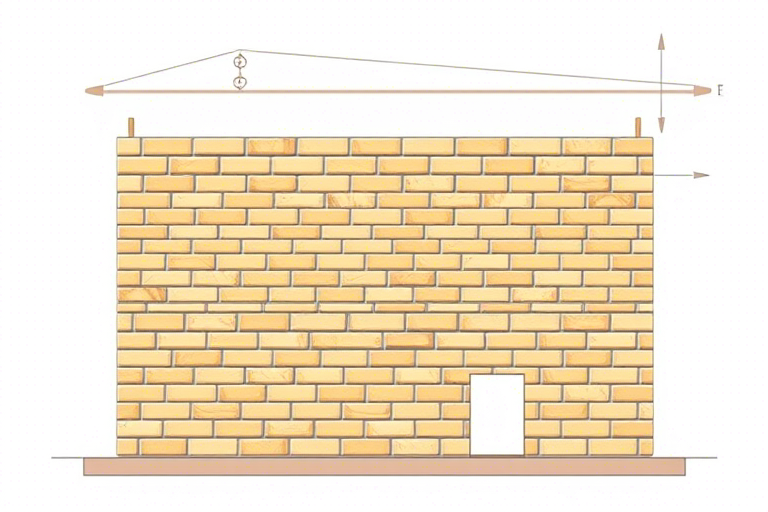

- 沉浸式体验:结合AR/VR技术,用于远程协作或施工现场可视化管理。

- 可持续性指标:嵌入碳足迹追踪、员工福祉评估等ESG维度,助力绿色转型。

此外,随着生成式AI的发展,项目管理软件有望实现“自然语言交互”,即项目经理只需用语音或文字描述目标,系统即可自动生成完整计划并分配责任人。这将进一步降低使用门槛,使非专业人员也能高效参与项目运作。

回顾整个发展历程,我们可以看到,每一次技术跃迁都伴随着对“人-事-物”三者关系的重新定义。从手工记账到AI规划,项目管理软件不再是冰冷的工具,而是赋能组织进化的重要伙伴。无论你是初创企业的创始人、跨国公司的PMO负责人,还是自由职业者,理解这段历史不仅能帮助你选择合适工具,更能洞察未来的工作范式。

如果你正在寻找一款真正懂你需求、灵活易用、支持持续升级的项目管理平台,不妨试试蓝燕云:https://www.lanyancloud.com。它不仅提供免费试用,还内置丰富的模板库和AI辅助功能,助你在复杂项目中游刃有余,轻松迈出高效协作的第一步!