QV管网工程管理软件如何助力城市排水系统智能化升级?

在当今快速城镇化进程中,城市排水管网系统面临前所未有的挑战:老旧管道老化、暴雨内涝频发、维护成本高昂、数据管理混乱等问题日益突出。传统的人工巡检与纸质记录模式已难以满足现代城市精细化治理的需求。此时,QV管网工程管理软件应运而生,成为连接数字技术与市政基础设施管理的桥梁。它不仅是一种工具,更是一种变革性的管理理念——通过数字化、可视化和智能化手段,全面提升管网工程的规划、建设、运维与应急响应能力。

一、QV管网工程管理软件的核心功能解析

QV(Quick Visual)管网工程管理软件是专为地下管网工程设计的信息化平台,其核心在于将复杂的管网数据转化为可操作的信息资产。该软件通常包含以下几大模块:

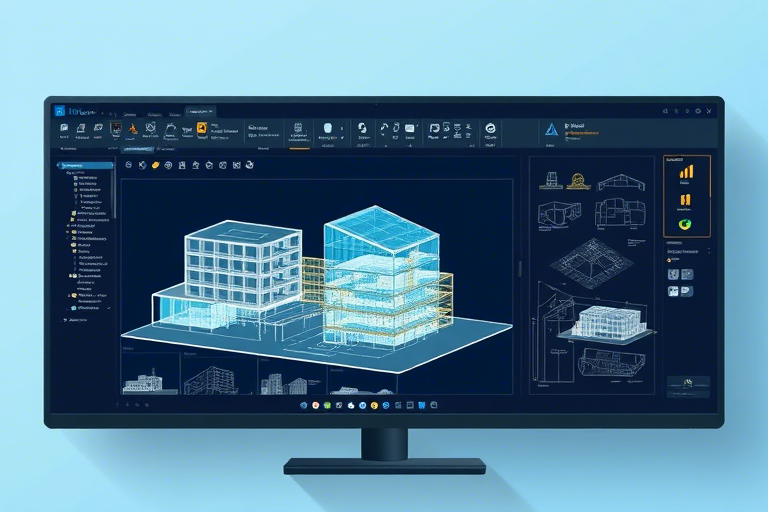

- 三维建模与GIS集成:利用BIM(建筑信息模型)和GIS地理信息系统,实现管网空间位置、材质、埋深、管径等信息的三维可视化展示,帮助管理人员直观掌握管网分布情况。

- 智能巡检与实时监测:结合物联网传感器(如液位计、流量计、视频监控),对管网运行状态进行全天候监测,自动预警异常情况(如堵塞、渗漏、满溢),减少人工巡查频率。

- 施工过程数字化管控:支持从立项、设计、招投标到施工进度、质量验收全过程的线上管理,确保每一环节可追溯、可审计,提升项目透明度与执行力。

- 数据分析与决策支持:基于历史数据和AI算法,生成趋势分析报告(如雨季排水压力预测、管道寿命评估),辅助管理者制定科学合理的维修计划与投资策略。

- 移动端协同作业:开发适配手机和平板的应用程序,让一线人员随时随地录入问题、上传照片、标记故障点,极大提高工作效率。

二、QV软件在实际项目中的应用价值

以某沿海城市为例,在引入QV管网工程管理软件后,该市排水系统的运维效率显著提升:

- 缩短故障响应时间:过去平均需要48小时才能定位并修复一处排水口堵塞问题,现在通过软件自动报警+地图定位,响应时间压缩至6小时内,有效防止次生灾害发生。

- 降低运营成本:减少了30%以上的现场人工巡查次数,同时避免了因误判导致的重复开挖,每年节省维护费用超百万元。

- 增强公众满意度:市民可通过微信小程序上报积水点,系统自动派单处理,形成闭环反馈机制,提升了政府服务形象。

- 支撑智慧城市建设:QV数据作为城市“数字孪生”的重要组成部分,为交通调度、海绵城市改造、防洪预案等提供底层支撑。

三、QV软件的技术架构与实施要点

要让QV管网工程管理软件真正发挥作用,必须建立稳定可靠的技术体系:

1. 数据采集层:多源融合,精准感知

整合无人机航拍、激光扫描、CCTV检测车等多种手段获取管网本体数据,并接入IoT设备实时采集水位、流速、气体浓度等动态参数,构建全生命周期数据池。

2. 平台层:云原生+微服务架构

采用容器化部署(如Docker + Kubernetes),保证高可用性与弹性扩展;通过微服务拆分,使各功能模块独立更新迭代,避免“牵一发动全身”。

3. 应用层:用户友好界面 + AI辅助决策

提供Web端与移动端双入口,界面简洁易用,符合基层工作人员操作习惯;嵌入机器学习模型,例如根据降雨量预测未来7天排水负荷,提前调配泵站资源。

4. 安全与合规:等级保护+权限分级

遵循《网络安全法》《个人信息保护法》,实施数据加密传输与存储;按角色设置访问权限(如管理员、工程师、普通市民),保障信息安全。

四、面临的挑战与未来发展方向

尽管QV管网工程管理软件展现出巨大潜力,但在推广过程中仍存在一些现实障碍:

- 数据孤岛问题:不同部门之间数据标准不统一,如住建、水务、城管各自拥有独立系统,难以打通形成合力。

- 初始投入较高:软硬件采购、人员培训、系统对接等前期成本较大,尤其对中小城市构成压力。

- 人才短缺:既懂管网业务又熟悉IT技术的复合型人才稀缺,影响软件深度应用与持续优化。

未来发展趋势将聚焦于三个方向:

- 与城市大脑深度融合:QV软件将成为智慧城市中枢系统的一部分,与其他子系统(如交通、环保、安防)联动,实现跨领域协同治理。

- 低代码/无代码开发普及:允许非技术人员快速定制个性化功能模块,加速软件落地速度。

- 绿色低碳导向:推动软件在节能降耗方面的应用,比如优化泵站运行策略、减少无效能耗,助力碳达峰目标。

五、结语:从“看得见”到“管得好”,迈向智慧管网新时代

QV管网工程管理软件不仅是技术进步的产物,更是城市管理现代化的必然选择。它改变了以往“被动应对”的管理模式,转向“主动预防”和“精准施策”。对于正在推进新型城镇化和韧性城市建设的城市而言,尽早布局QV系统,不仅能提升基础设施韧性,更能赢得人民群众的信任与支持。未来的城市,将在看不见的地底之下,悄然孕育着一场由数字驱动的变革——而这,正是QV管网工程管理软件所能带来的深远价值。