好的施工安全管理系统如何构建?从风险识别到智能预警的全流程解决方案

在建筑行业快速发展的今天,施工安全已成为企业生存与发展的核心议题。据国家应急管理部统计,2024年全国建筑施工领域共发生生产安全事故367起,造成189人死亡,其中因管理不到位导致的事故占比超过65%。这充分说明:一个高效、科学、可落地的施工安全管理系统,不仅是企业合规经营的底线要求,更是提升项目效率、保障员工生命安全的关键引擎。

一、什么是好的施工安全管理系统?

一个好的施工安全管理系统并非简单的制度汇编或检查清单,而是一个以“预防为主、全员参与、持续改进”为核心理念的动态闭环体系。它应具备以下特征:

- 系统化设计:覆盖从项目策划、现场作业到应急响应的全过程,形成标准化流程。

- 数字化赋能:利用物联网、大数据、AI等技术实现风险实时感知与智能分析。

- 全员参与机制:明确各级人员责任,激发一线工人主动报告隐患的积极性。

- 数据驱动决策:通过可视化看板和多维度数据分析支撑管理层科学决策。

- 持续优化能力:建立PDCA循环(计划-执行-检查-改进),不断迭代升级。

二、构建好的施工安全管理系统的关键步骤

1. 风险识别与分级管控——打好基础

所有安全管理的前提是精准的风险识别。好的系统必须从源头抓起,结合项目特点开展全面危险源辨识:

- 静态识别:根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)和历史事故案例,梳理高空坠落、物体打击、触电、机械伤害等高频风险点。

- 动态评估:引入风险矩阵法(R=可能性×后果严重性),对每个风险进行定级(红橙黄蓝四色标识),制定差异化管控措施。

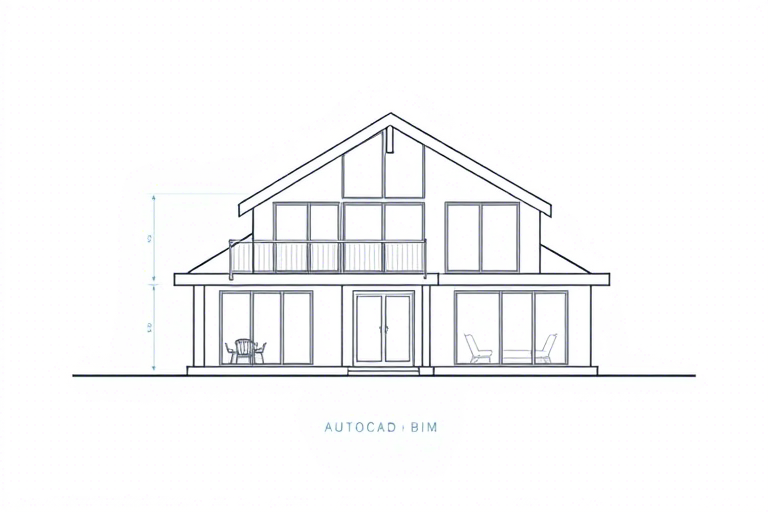

- 可视化展示:将风险分布图嵌入项目BIM模型中,使管理人员能直观看到高风险区域,提前部署防护资源。

例如,在某地铁站施工项目中,通过AI图像识别技术自动标注塔吊作业半径内的人员活动轨迹,实现了对“交叉作业”风险的早期预警。

2. 制度流程标准化——让安全有章可循

制度是系统运行的骨架。要避免“纸上谈兵”,需将安全管理制度转化为可执行的操作指南:

- 编制《安全操作手册》:涵盖脚手架搭设、临时用电、深基坑支护等关键工序的安全规程,配图文并茂的操作示意图。

- 推行“班前会+岗前培训”机制:每日开工前由班组长组织安全交底,使用移动端APP打卡签到,确保信息传达到位。

- 建立“两单两卡”制度:即风险告知单、隐患整改单、岗位责任卡、应急处置卡,做到人人知责、履责、追责。

某央企总承包项目通过推行“岗前一分钟安全提醒”制度,使违章行为同比下降42%,真正把安全意识融入日常习惯。

3. 数字化工具集成——打造智慧大脑

传统人工巡查已难以满足复杂工地的需求。好的系统必须借助数字技术提升管理效能:

- 智能监控系统:部署高清摄像头+AI算法,自动识别未戴安全帽、违规进入警戒区等行为,触发即时告警。

- 移动巡检平台:工友扫码打卡完成每日巡检任务,异常情况直接上传至后台,实现问题闭环管理。

- 电子围栏与定位系统:为特种设备加装GPS/RFID标签,一旦偏离设定路线或超速运行立即报警。

- 数据中台建设:打通项目管理系统、劳务实名制、视频监控等多个子系统,形成统一的数据资产池。

在深圳某超高层项目中,采用无人机巡检+AI图像识别组合方案,每周自动输出安全隐患报告,节省人力成本达60%,且发现隐蔽隐患的能力显著增强。

4. 全员参与与文化建设——激活基层动力

安全不是一个人的事,而是整个团队的责任。优秀的系统必须调动每一位参与者的力量:

- 设立“安全之星”奖励机制:每月评选表现突出的个人或班组,给予物质奖励或荣誉表彰,营造比学赶超氛围。

- 搭建“隐患随手拍”平台:鼓励工人用手机拍摄现场问题并上传,经核实后给予积分兑换礼品,极大提高主动性。

- 开展沉浸式体验教育:设置VR模拟演练区,让新员工身临其境感受高处坠落、触电等场景,加深记忆。

北京某房建项目实行“安全积分制”,累计积分可用于兑换体检服务、子女助学金等福利,员工参与率高达98%,成为业内典范。

5. 应急响应与复盘改进——闭环管理不松懈

即使再完善的系统也无法杜绝意外发生。真正的“好”在于能否快速响应并从中学习:

- 制定分级应急预案:针对火灾、坍塌、中毒等不同场景制定详细处置流程,定期组织桌面推演和实战演练。

- 建设应急物资储备库:按区域划分配置灭火器、担架、防毒面具等器材,并建立出入登记台账。

- 实施事故复盘机制:每起事件后召开专题会议,运用“5Why分析法”追溯根本原因,形成改进措施清单并纳入下一阶段计划。

江苏某化工厂改造项目曾因暴雨引发边坡滑移,但因提前部署了自动化监测系统,及时疏散人员,未造成伤亡。事后复盘发现原设计存在地质勘察遗漏,推动后续项目加强前期调研,体现了系统自我进化的能力。

三、成功案例分享:某大型国企的实践启示

某中央企业承建的高速公路PPP项目,在短短一年内将安全事故发生率降低70%,其核心经验可归纳为三点:

- 顶层设计先行:成立由总经理挂帅的安全委员会,将安全管理纳入KPI考核体系。

- 技术赋能落地:投资百万搭建“智慧工地”平台,集成视频监控、人员定位、环境传感等功能,实现全天候监管。

- 文化引领人心:举办“安全月”系列活动,邀请家属参与安全承诺签名,增强责任感和归属感。

该项目被评为“全国安全生产示范工地”,并入选住建部推荐案例,证明了系统化管理带来的巨大价值。

四、常见误区与规避建议

许多企业在推进安全管理系统时容易陷入以下几个误区:

- 重硬件轻软件:只采购先进设备却不配套管理制度,导致“有钱买枪不会用”。建议同步完善流程与人员培训。

- 忽视数据价值:收集大量数据却无有效分析,变成“数字垃圾”。应建立BI看板,聚焦关键指标如“重复隐患数”、“整改时效”。

- 形式主义严重:走过场式检查、伪造记录。可通过区块链存证技术确保数据真实性,提升公信力。

五、未来趋势展望:AI+IoT驱动安全管理智能化

随着人工智能与物联网技术的深度融合,未来的施工安全管理系统将呈现三大趋势:

- 预测性维护:基于设备运行数据预测故障概率,提前安排检修,避免突发事故。

- 个性化安全指导:结合工人年龄、工龄、技能水平推送定制化安全提示,提升适配性。

- 跨项目知识共享:构建行业级安全知识库,实现优秀经验在不同项目间复制推广。

可以预见,下一个五年将是“智能安全时代”的到来,谁能率先拥抱变革,谁就能在激烈的市场竞争中赢得先机。