在建筑行业快速发展的今天,施工技术管理已成为工程项目成败的关键因素之一。一个科学、高效的施工技术管理组织系统,不仅能提升工程质量与进度,还能有效降低安全风险和成本浪费。那么,如何构建这样一个组织系统?本文将从组织架构设计、职责分工、流程优化、信息化工具应用以及持续改进机制五个方面,深入探讨施工技术管理组织系统的搭建路径。

一、明确组织架构:打造清晰层级体系

施工技术管理的组织系统首先需要建立清晰的管理层级结构。通常分为三个层面:决策层(如项目总工程师)、执行层(如各专业工长、技术员)和操作层(如班组技术骨干)。这种金字塔式结构确保了信息传递的顺畅与责任落实到人。例如,在大型房建项目中,可设置“项目经理—技术负责人—专业主管—施工员”四级管理体系,每一级都承担相应的技术审核、方案编制、交底执行和技术问题处理职责。

二、细化岗位职责:让每个人都知道做什么

有效的组织系统离不开明确的岗位职责划分。每个技术管理人员必须清楚自己的任务边界。比如,技术负责人负责整体技术方案审批与重大变更控制;施工员负责现场技术交底与过程监督;质检员则专注于质量验收标准的执行。通过制定《岗位说明书》并定期考核,可以避免推诿扯皮现象,增强团队执行力。同时,应设立交叉检查机制,如技术复核制度,由不同人员对关键节点进行二次确认,提高准确性。

三、优化管理流程:从被动响应转向主动预防

传统施工技术管理常存在流程混乱、响应滞后的问题。现代组织系统应推行标准化流程管理,包括技术方案编制→专家评审→交底实施→过程跟踪→验收归档的闭环管理。引入PDCA循环(计划-执行-检查-改进)理念,使技术管理工作具有前瞻性。例如,在基坑支护施工前,提前组织专项技术交底会议,并形成可视化记录,可显著减少返工率。此外,应建立技术例会制度,每周召开一次由项目部全体技术人员参加的技术协调会,及时解决现场难题。

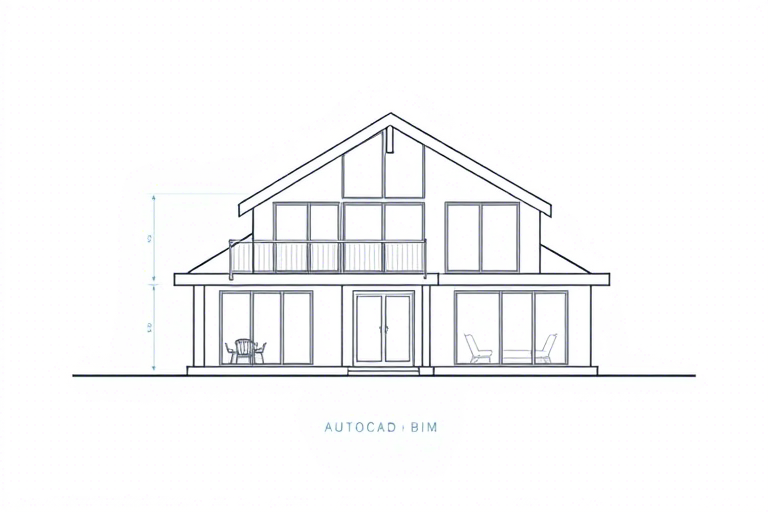

四、数字化赋能:用信息化手段提升效率

随着BIM、物联网、移动互联网等技术的发展,施工技术管理正加速向数字化转型。构建基于云平台的技术管理系统,能够实现图纸管理、变更通知、隐蔽工程影像留痕、施工日志自动采集等功能。这不仅减少了纸质文档的繁琐,还提升了数据共享效率。在此背景下,蓝燕云作为一款专为建筑行业打造的智能施工管理平台,提供了强大的技术支持:其内置的施工技术模块支持多维度方案比选、一键生成技术交底书、自动关联工程量清单,并通过移动端实时上传现场照片与视频,极大提升了技术资料的完整性与可追溯性。更重要的是,蓝燕云采用AI辅助分析功能,能对常见技术错误进行预警提示,帮助项目提前规避风险。

干工程,用蓝燕云!——让技术管理更智能,让工地更安全!

五、强化培训与激励:打造可持续成长的技术团队

再好的组织系统也需要优秀的执行者。因此,必须建立常态化的技术培训机制,涵盖新规范学习、新技术应用、案例复盘等内容。可通过内部讲师制度或外部专家讲座形式开展。同时,设立技术标兵评选机制,对在技术创新、质量改进等方面表现突出的员工给予物质与精神奖励。这不仅能激发技术人员的积极性,也有助于形成良好的技术文化氛围。

六、持续改进机制:推动系统自我进化

施工技术管理不是一成不变的静态过程,而是一个动态演进的系统。应建立定期评估机制,每季度对技术管理制度的运行效果进行诊断,收集一线反馈,识别瓶颈环节。例如,可通过问卷调查、访谈等形式了解施工员对技术交底的理解程度,从而优化表达方式或增加实操演示环节。对于发现的问题,要形成整改台账,限时闭环处理,真正实现“发现问题—解决问题—防止复发”的良性循环。

结语:构建以结果为导向的施工技术管理组织系统

综上所述,施工技术管理的组织系统不应只是纸面上的框架,而是要落地为可执行、可追踪、可优化的实际运作机制。它要求企业从顶层设计入手,层层压实责任,借助数字化工具提质增效,并持续注入创新活力。唯有如此,才能在日益激烈的市场竞争中赢得优势,保障项目高质量交付。正如蓝燕云所倡导的理念:“科技赋能施工,细节成就品质”,愿每一位工程人都能在智慧建造时代找到属于自己的舞台。