南通施工管理软件平台如何助力建筑企业实现高效数字化转型

在当前建筑行业竞争日益激烈、项目管理复杂度不断提升的背景下,南通施工管理软件平台正成为推动区域建筑业高质量发展的关键引擎。该平台以信息化技术为核心,集成项目进度、成本控制、质量安全管理、人员调度等核心模块,帮助南通本地及周边建筑企业实现从传统粗放式管理向精细化、智能化管理模式的跃迁。

一、南通施工管理软件平台的核心功能与价值

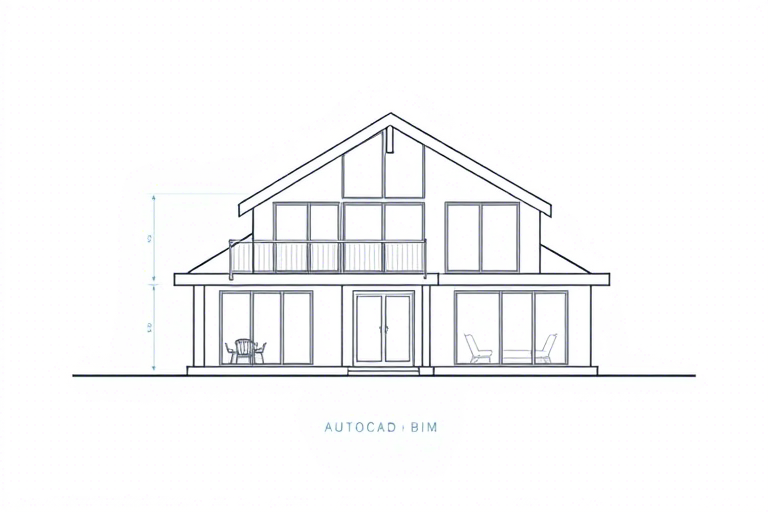

南通施工管理软件平台并非简单的工具集合,而是一个深度融合BIM(建筑信息模型)、物联网、大数据分析和移动互联网技术的综合解决方案。其主要功能包括:

- 项目全生命周期管理:覆盖立项、设计、招标、施工到竣工交付全过程,确保各阶段数据无缝衔接,避免信息孤岛。

- 智能进度管控:通过甘特图与实时定位技术结合,动态监控工程进度,自动预警延期风险,提升计划执行效率。

- 成本与合同一体化管理:实现预算编制、变更签证、支付结算全流程线上化,降低人为误差,提高财务透明度。

- 质量安全数字化监管:利用AI视频识别、传感器监测等手段,对现场安全隐患进行实时告警,落实“智慧工地”建设要求。

- 人员与设备资源优化配置:基于GIS地图与工时统计,科学调度人力与机械资源,减少闲置浪费,提升作业效率。

这些功能不仅提升了单个项目的管理水平,更帮助企业建立起统一的数据中枢,为管理层提供决策支持,从而实现整体运营效能的跃升。

二、南通特色:本地化适配与政策驱动下的快速落地

南通作为长三角北翼重要城市,近年来大力推进“数字住建”战略,出台多项扶持政策鼓励施工企业上云用数。在此背景下,南通施工管理软件平台展现出显著的本地化优势:

- 符合地方标准与法规:平台内置江苏省及南通市最新工程建设规范,如《南通市建设工程施工现场扬尘防治管理办法》,确保合规性。

- 对接政务服务平台:与南通市住建局、公共资源交易中心等系统打通,实现招投标、资质审查、竣工备案等事项在线办理,极大缩短流程时间。

- 服务本地生态:联合南通本地IT服务商、监理单位、劳务公司共建生态联盟,形成“平台+服务+培训”的闭环服务体系,降低使用门槛。

例如,南通某大型房建企业通过接入该平台,在一年内将项目审批周期由平均45天缩短至28天,材料损耗率下降12%,安全事故同比下降30%。

三、实施路径:从试点到全面推广的实践探索

南通施工管理软件平台的成功落地并非一蹴而就,而是遵循“小步快跑、逐步迭代”的实施逻辑:

第一阶段:试点先行,验证可行性

选取2-3个典型项目(如住宅、市政、工业厂房)作为试点,重点测试进度控制、质量验收、安全巡检等功能模块。通过用户反馈不断优化界面交互与业务流程,形成标准化操作手册。

第二阶段:分层推进,分类覆盖

根据企业规模划分层级:小型企业侧重基础功能(如考勤、日报),中型企业引入成本与合同模块,大型企业则部署高级分析功能(如挣值分析、风险预测)。同时针对不同业态(房建、市政、水利)定制子系统。

第三阶段:全域推广,构建数字底座

依托南通市住建局牵头,建立全市施工企业数据库,将平台纳入政府监管体系。鼓励龙头企业带动上下游供应商接入,打造“一个平台、多方协同”的产业数字化新范式。

四、挑战与应对:破解数字化转型中的痛点

尽管前景广阔,南通施工管理软件平台在推广过程中仍面临诸多挑战:

1. 数据壁垒问题

部分企业内部存在多个独立系统(如ERP、OA、财务),导致数据难以整合。解决方案是采用API接口开放策略,支持与主流系统对接,并提供数据清洗与迁移服务。

2. 员工接受度低

一线工人或老项目经理习惯纸质记录,抗拒新技术。建议开展“岗位定制化培训”,如开发简易版APP供工人扫码打卡,设置积分奖励机制激发积极性。

3. 网络覆盖不足

部分偏远工地信号弱影响数据上传。可引入边缘计算节点,本地缓存后再定时同步,保障离线状态下也能正常工作。

五、未来展望:迈向AI驱动的智慧建造新时代

随着人工智能、区块链等前沿技术的发展,南通施工管理软件平台正朝着更高层次演进:

- AI辅助决策:基于历史项目数据训练模型,预测工期偏差、材料价格波动,辅助项目经理制定最优方案。

- 区块链存证:将关键文档(如隐蔽工程验收记录、检测报告)上链存证,增强数据可信度,防范纠纷争议。

- 元宇宙场景应用:结合VR/AR技术,实现远程巡检、虚拟交底、沉浸式培训,突破地域限制。

可以预见,南通施工管理软件平台将成为连接政府、企业、工人、设备的数字神经中枢,推动南通乃至整个长三角地区建筑产业迈入高质量发展新阶段。